Milazzo Film Fest 2025: L’Arminuta

L’Arminuta è un film del 2021 diretto da Giuseppe Bonito, tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017. Il film ha…

L’Arminuta è un film del 2021 diretto da Giuseppe Bonito, tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017. Il film ha…

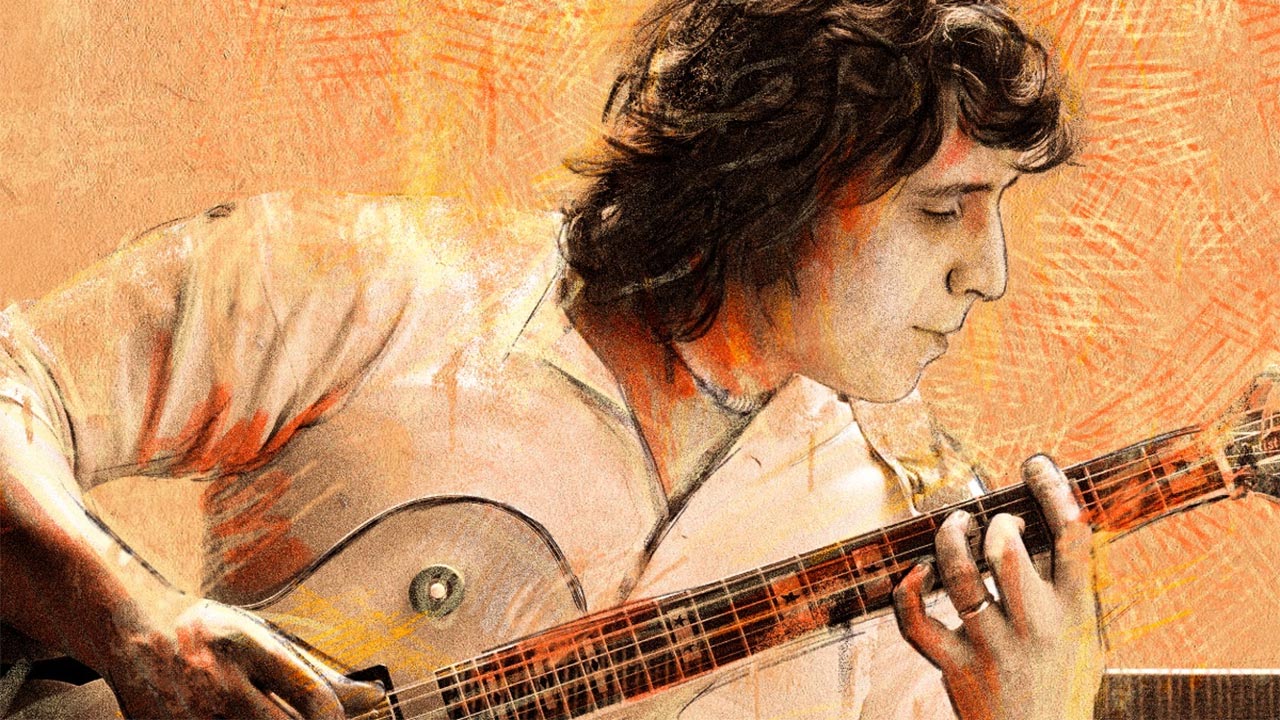

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa, anche il Milazzo Film Fest 2025 ha deciso di omaggiare Pino Daniele, proiettando, durante la prima serata del…

Follemente è un film del 2025 diretto da Paolo Genovese (regista di film come “Perfetti Sconosciuti”, “Tutta Colpa Di Freud”, “Supereroi”, “Il Primo Giorno…

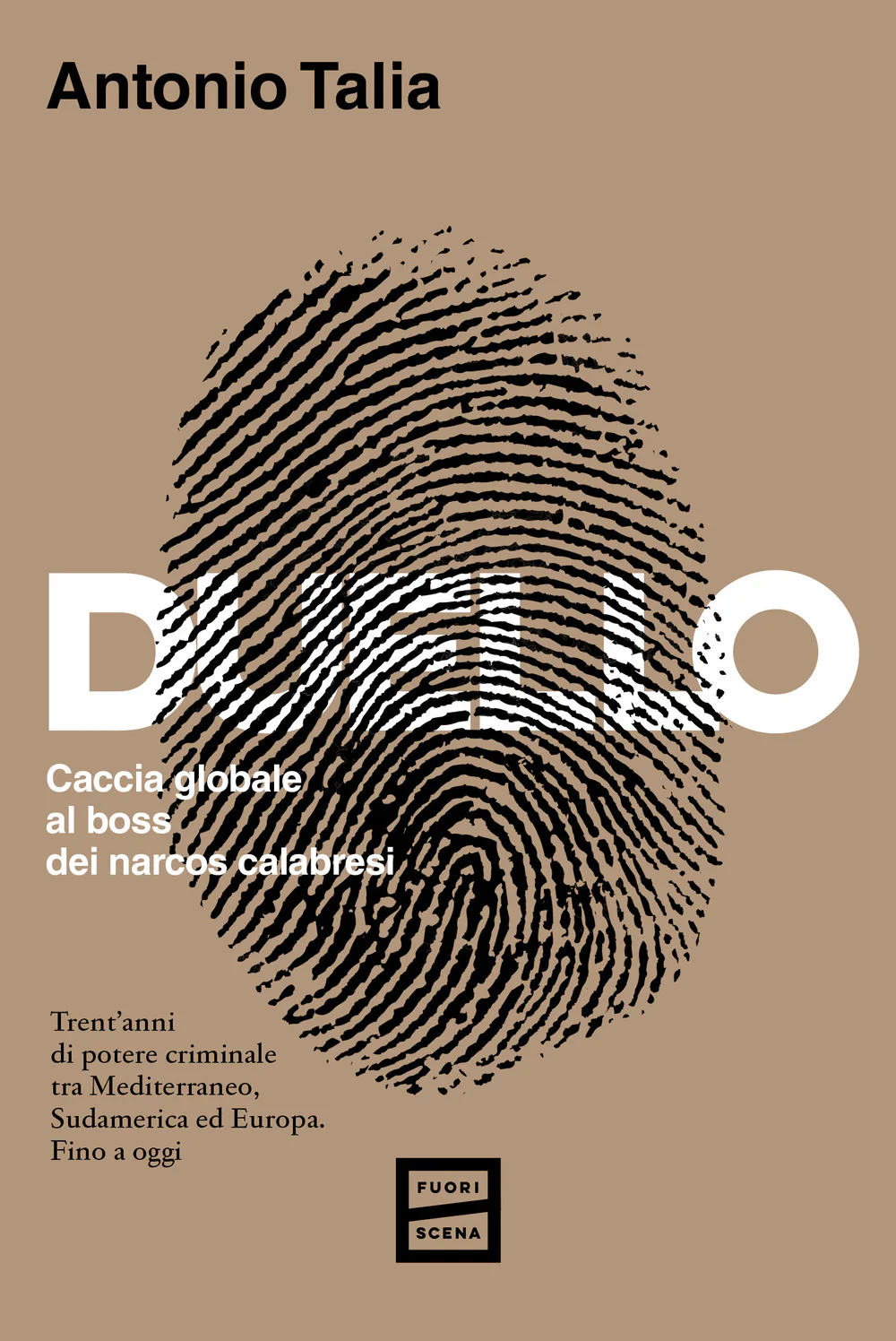

La cattura del tamunga Sono passati ormai 4 anni dall’arresto, questa volta definitivo, del boss latitante Rocco Morabito, esponente di spicco della mafia calabrese, conosciuta…

Shed blood for the country You are the hero Kill the opponent You are the symbol of patriotism Send missiles You are the god of…

Il 6 Marzo avrà inizio la quinta edizione di Pluralismi – Riflessioni su corpi, politiche e rappresentazioni di genere, il ciclo di seminari sul genere…

Luccica il mare e le sue onde cullano le barche. Esse si fanno guidare dal soffio di vento che le spinge verso mete sconfinate. Il…

Sono oltre 19 mila le firme raccolte nell’appello lanciato su change.org dagli alunni della 2A dell’Istituto Comprensivo “Enzo Drago” di Messina. Con questa iniziativa, i…

Al via la quarta edizione del Premio Internazionale di Poesia, Narrativa e Arti “Maria Celeste Celi“, poetessa e benefattrice messinese, madre dell’attuale Presidente del C.I.R.S…