‘U Pagghiaru: la festa messinese che intreccia fede, identità e memoria

Il pagliaro messinese, in dialetto detto “‘U pagghiaru“, è una tradizione folkloristica tipica della città di Messina. L’origine del nome deriva da una sorta di…

Il pagliaro messinese, in dialetto detto “‘U pagghiaru“, è una tradizione folkloristica tipica della città di Messina. L’origine del nome deriva da una sorta di…

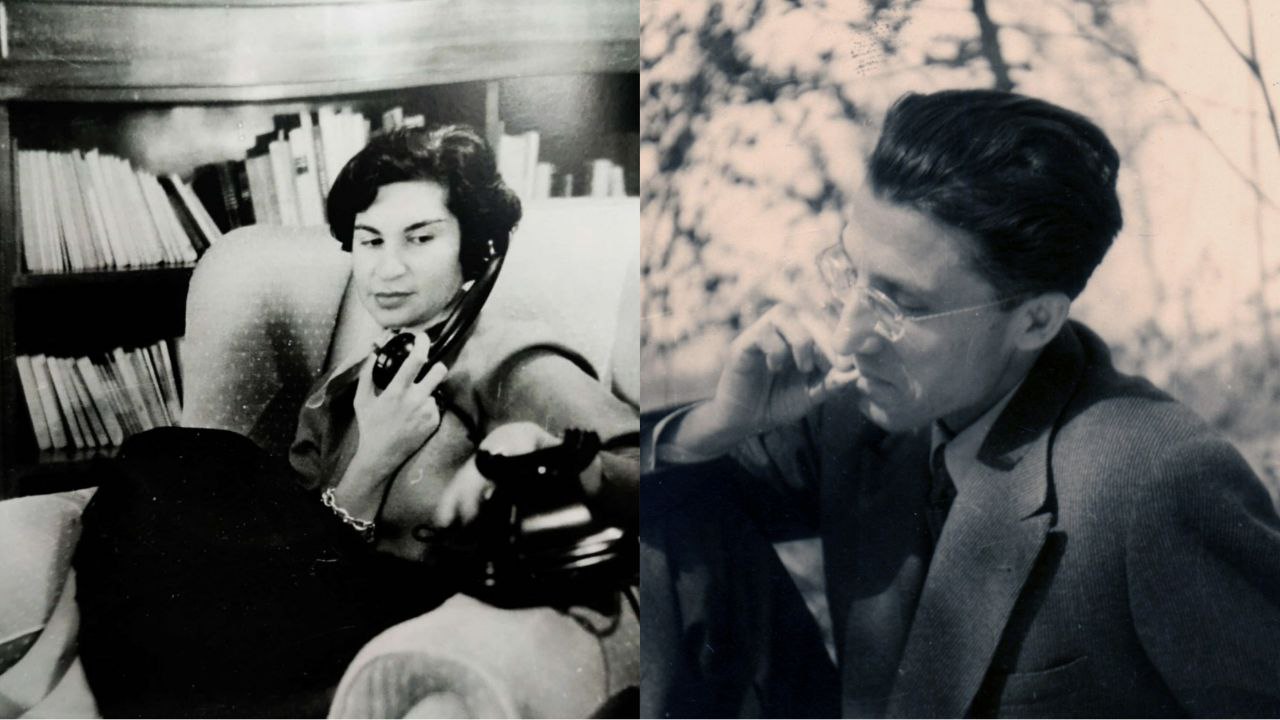

Cesare Pavese e Bianca Garufi sono definiti dallo stesso scrittore torinese una “bellissima coppia discorde”. Ma chi sono davvero? Lei di culla romana, lui di…

Il terremoto e la ricostruzione Gibellina, un comune della provincia di Trapani, situato nella suggestiva Valle del Belice, è il protagonista di una storia di…

Lo scorso 7 dicembre 2023, Marco Bellocchio, noto regista, sceneggiatore, produttore e docente di cinema, è stato insignito dall’Università di Messina del dottorato di ricerca…

❝Non vive ei forse anche sotterra, quando Gli sarà muta l’armonia del giorno, Se può destarla con soavi cure Nella mente de’ suoi? Celeste è…

In occasione di questo fenomeno culturale -che non chiamerei festa perché collide con il significato etimologico della parola festa dal latino festus ‘gioioso, felice’– ti…

Lo scorso weekend si è svolta a Salice, villaggio appartenente alla VI circoscrizione del Comune di Messina, la prima edizione della manifestazione “Casali Peloritani in…

Vincenzo Consolo, celebre autore italiano del Novecento, riveste un ruolo centrale nella storia letteraria italiana grazie alla sua abilità di mescolare una rara complessità stilistica…

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nobile letterato siciliano del Novecento, tramite il valido contributo rappresentato dal suo emblematico romanzo Il Gattopardo, segna significativamente quello che è…