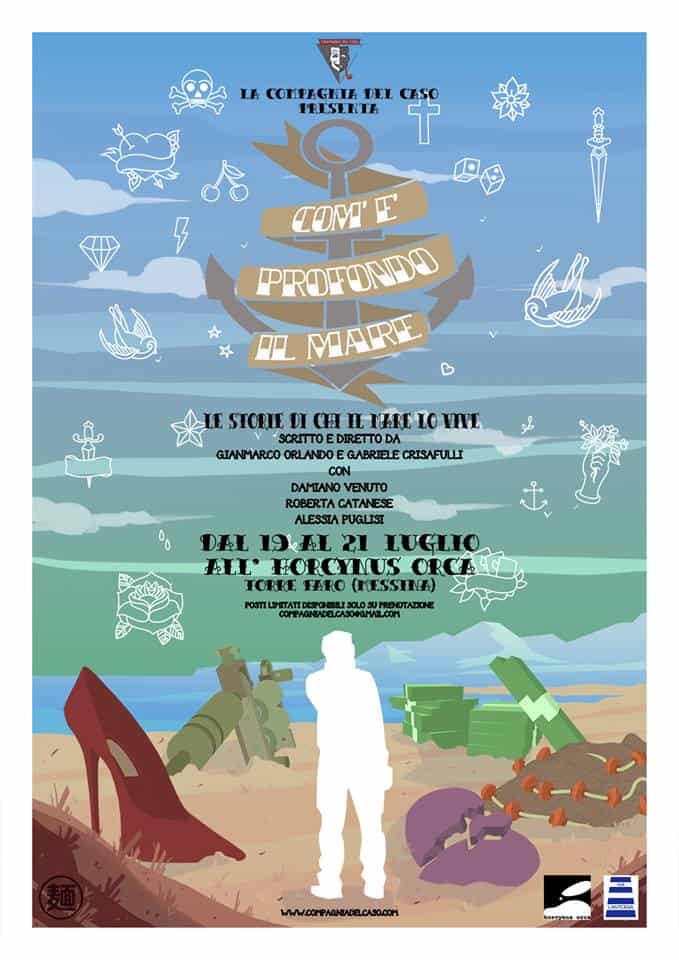

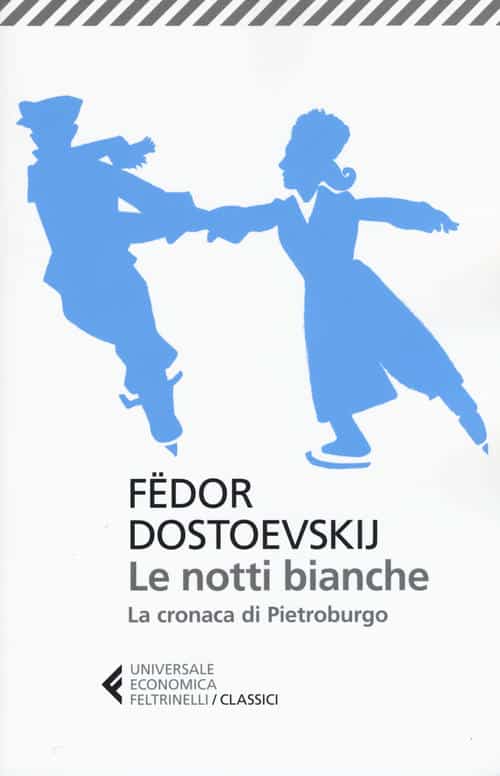

Intervista agli autori di “Com’è profondo il mare” – percorso teatrale

Ah che bella l’estate, è proprio il caso di dirlo! Le sere si allungano, ci sono eventi in ogni dove, gli esami sono in stand-by,…

Ah che bella l’estate, è proprio il caso di dirlo! Le sere si allungano, ci sono eventi in ogni dove, gli esami sono in stand-by,…

Giunge alla sua VI edizione il Marefestival – Premio Troisi che si svolgerà a Salina , con qualche incontro a Milazzo dal 18 al 23…

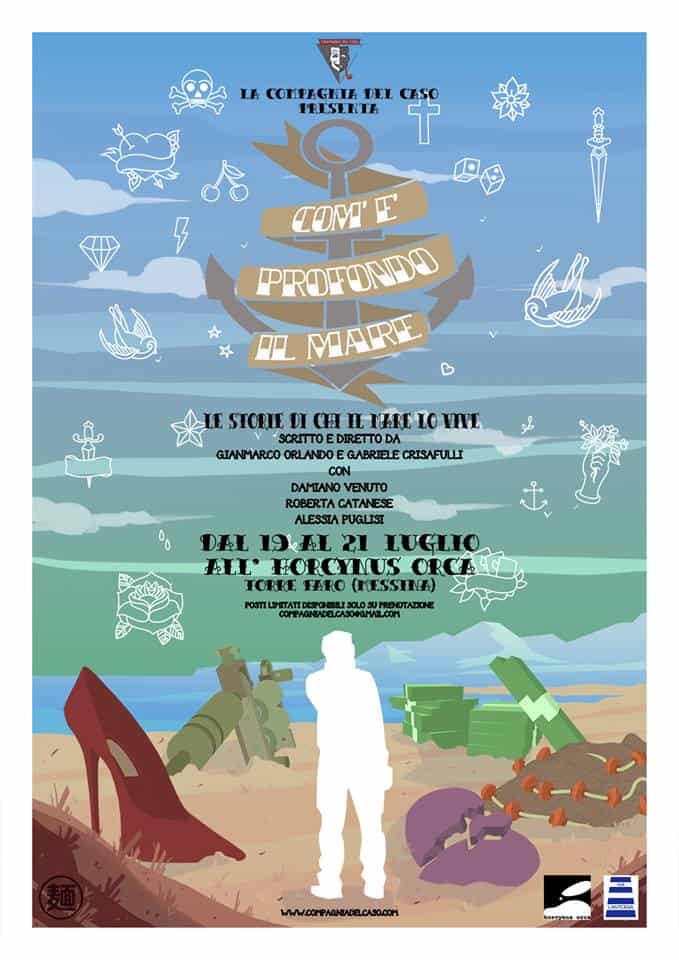

Dietro le absidi del Duomo, in largo San Giacomo, una epigrafe riporta alcuni versi di una commedia di uno dei più importanti drammaturghi della letteratura…

Del terremoto del 1908 ci troviamo spesso a parlare, nella nostra rubrica, come di un evento che fu per la storia urbana messinese un tragico spartiacque…

Il sabato scorso, dopo mesi e mesi di attesa trepidante, ho finalmente potuto varcare la soglia della sede definitiva del Museo Regionale di Messina, che…

Nel cuore del centro storico di Messina, appena alle spalle del Duomo, esattamente in Strada San Giacomo, sorge il Palazzo Calapaj-D’Alcontres: unico edificio della classe…

“Era una notte meravigliosa, una notte come forse ce ne possono essere soltanto quando siamo giovani, amabile lettore. Il cielo era così pieno di stelle,…

Nella Messina del lontano 1588, su disegni di Andrea Calamech, fu edificata la Chiesa di San Gregorio, oggi inesistente a causa del terremoto del 1908…

Per chi conosce e vive la città di Messina, la zona del Duomo e dei suoi dintorni ha qualcosa di magico; è lì che si…