Arte e AI: chi è l’autore dell’opera?

La nuova creatività digitale In pochi anni, l’Intelligenza Artificiale ha conosciuto una crescita esponenziale, insediandosi nella vita di milioni di persone che ne utilizzano le…

La nuova creatività digitale In pochi anni, l’Intelligenza Artificiale ha conosciuto una crescita esponenziale, insediandosi nella vita di milioni di persone che ne utilizzano le…

Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, mais c’est ton absence qui tombe, goutte à goutte, dans mes veines. Je t’attends,…

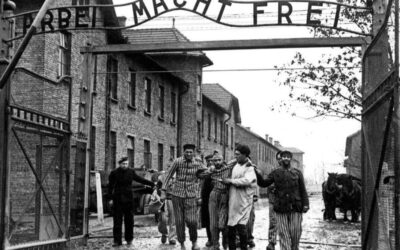

Anna Frank non sapeva di essere un simbolo. Scriveva per restare viva. Scriveva per dare un ordine al caos, per non dissolversi nella paura. Nel…

Se non avessi questo corpo, potrei correrti incontro e gridare. Gridare, fino a rimanere senza fiato. Sentirei il mio cuore battere, forte, veloce, rabbioso, martellare…

Inizia la corsa verso il prossimo 15 marzo, la data che vedrà come protagonisti i vincitori dei premi assegnati per questa 98ª edizione dall’Academy of…

In psicologia, il termine “People Pleasing” descrive molto più di una semplice cortesia: definisce una tendenza cronica a ricercare l’approvazione altrui a ogni costo. Non…

Immaginiamo la storia dell’uomo come un enorme quadro. Eccolo al centro di un disordinato atelier, dove un pittore s’avvicina. Il pennello ora diventa spada, poi…

Inaugurato questa mattina il nuovissimo fiore all’occhiello dell’Università di Messina. La sede dell’ex Banca D’Italia a piazza Cavallotti, immobile storico risalente al 1924 e acquistato…

“No other choice- non c’è altra scelta” è il nuovo film del regista coreano Park Chan-Wook, arrivato in Italia l’1 gennaio, distribuito da Lucky Red….