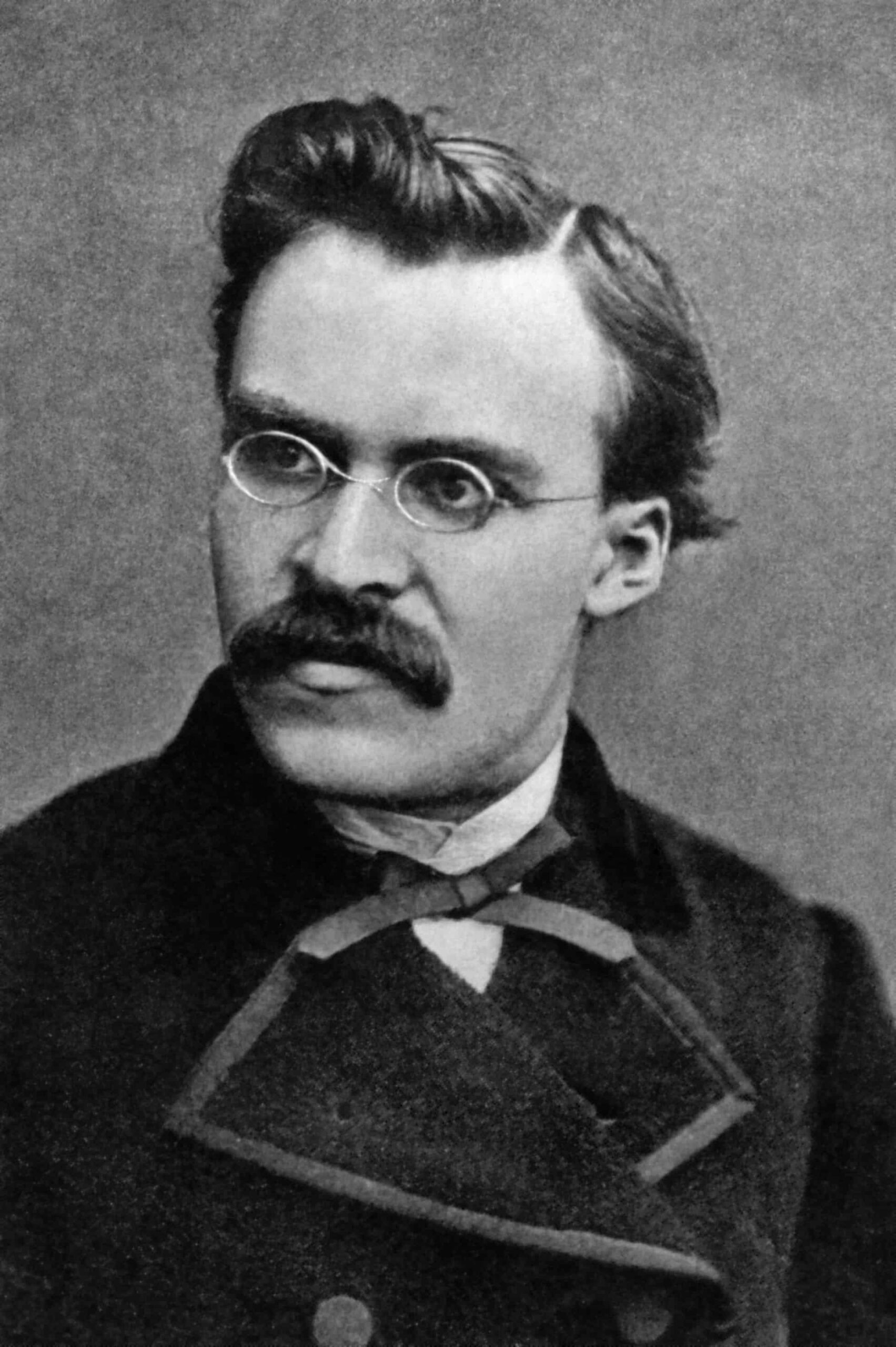

Nietzsche a Messina: un viaggio “alla fine del mondo”

Era il 31 marzo del 1882: una mattina come tante al porto di Messina, allora florido e importante approdo commerciale, a cui continuamente facevano scalo…

Era il 31 marzo del 1882: una mattina come tante al porto di Messina, allora florido e importante approdo commerciale, a cui continuamente facevano scalo…

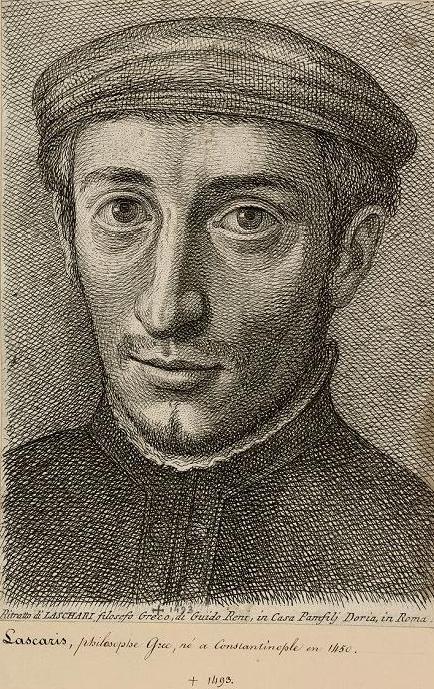

Quest’articolo per la rubrica Personaggi, sarà dedicato a Costantino Làscaris, colui che si fece promotore della rinascita dello studio della lingua greca in Italia. Costantino…

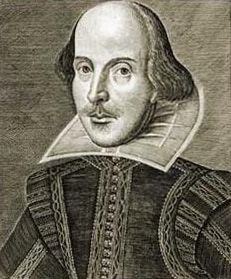

Dietro le absidi del Duomo, in largo San Giacomo, una epigrafe riporta alcuni versi di una commedia di uno dei più importanti drammaturghi della letteratura…

Del terremoto del 1908 ci troviamo spesso a parlare, nella nostra rubrica, come di un evento che fu per la storia urbana messinese un tragico spartiacque…

Il sabato scorso, dopo mesi e mesi di attesa trepidante, ho finalmente potuto varcare la soglia della sede definitiva del Museo Regionale di Messina, che…

Nel cuore del centro storico di Messina, appena alle spalle del Duomo, esattamente in Strada San Giacomo, sorge il Palazzo Calapaj-D’Alcontres: unico edificio della classe…

Nella folta schiera di personaggi che la Storia ha cristallizzato nella leggenda, trasformandone la memoria in un tutt’uno fra il mito, la diceria, l’aneddoto, l’epopea…

E’ l’estate del 2000 quando il Comune di Messina finanzia uno scavo con l’intento di svuotare dall’acqua la cripta della Cattedrale. A quest’opera di bonifica,…

Si è svolto ieri al Rettorato il terzo appuntamento della rassegna “Leggere il presente” – organizzata dall’Ateneo, dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti e da Taobuk – in…