8 marzo: “Giornata Internazionale della Donna”

Oggi, 8 marzo 2019, ricorre la Giornata Internazionale della Donna, più comunemente chiamata anche “Festa della Donna”. Questa giornata viene ogni anno celebrata per…

Oggi, 8 marzo 2019, ricorre la Giornata Internazionale della Donna, più comunemente chiamata anche “Festa della Donna”. Questa giornata viene ogni anno celebrata per…

Venerdì 1 Marzo 2019, alle ore 15.30 nell’Aula dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti , sarà presentato il libro di Francesco Benigno, “Terrore e terrorismo. Saggio storico…

All’incrocio tra la via I Settembre e il Viale San Martino oggi sorge il Palazzo della Dogana, costruito in stile Liberty, nel 1914, su progetto…

Avete mai fatto caso alle due statue in bronzo dorato che battono le ore e i quarti nel campanile del Duomo? Alte tre metri, rappresentano…

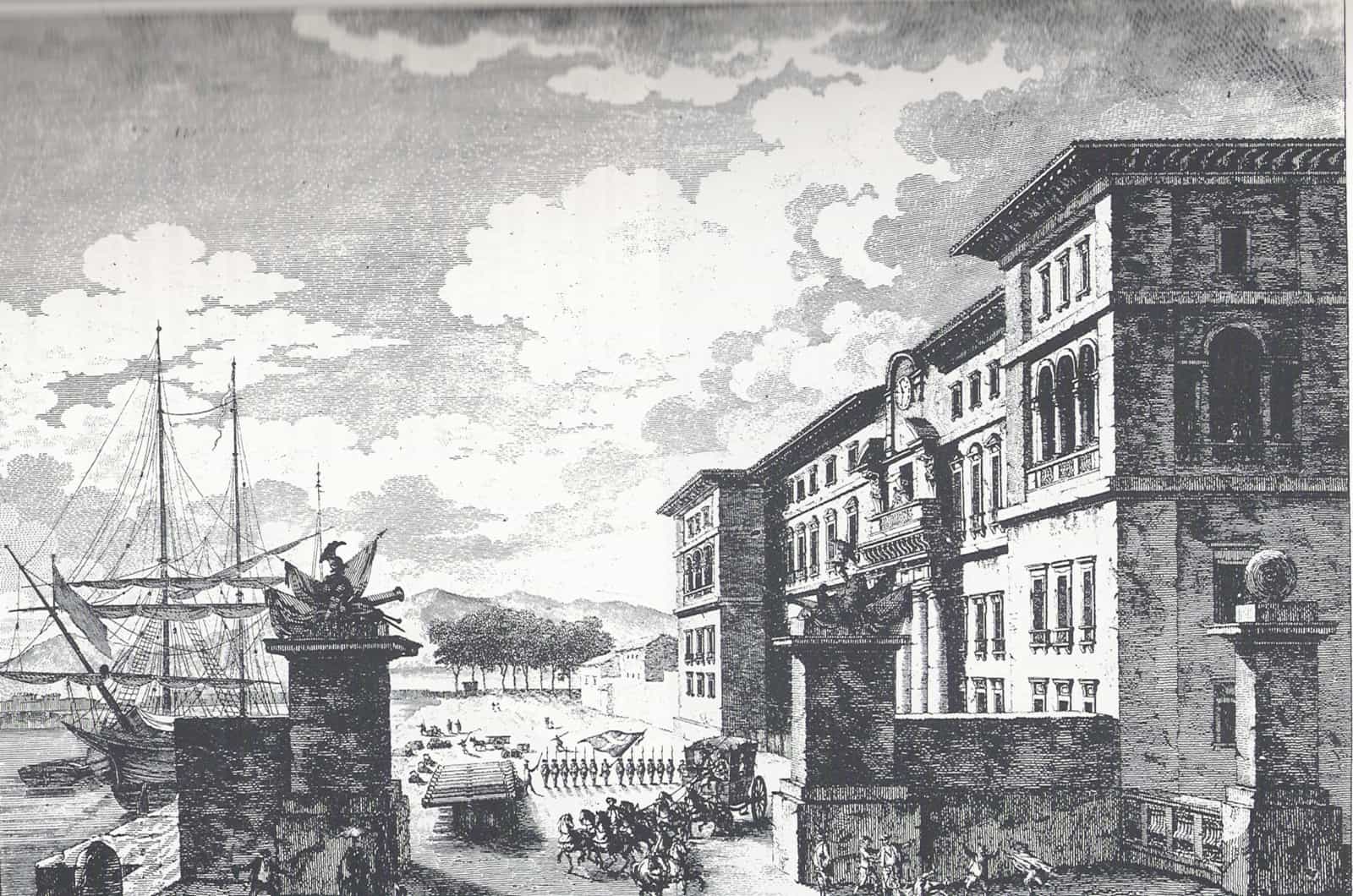

É difficile descrivere lo spettacolo a cui si assiste quando si raggiunge Messina dal mare. Sicuramente familiare a molti studenti fuori sede (specialmente quelli che…

Non ci sono testimonianze scritte del passaggio da Messina di Giovanni Boccaccio, ma le tracce che l’autore lasciò dedicate o riferite alla città dello Stretto,…

Immaginate la scena: un giovanotto, di soli 24 anni, mosso forse dal bisogno di avventura, o da una fede militante, si arruola nell’esercito spagnolo che…

Ebbene sì, possiamo vantarcene: la nostra Università detiene un primato storico-culturale a livello mondiale! Fu fondata, infatti, dalla Compagnia di Gesù come primo collegio al…

In quanto porta della Sicilia, Messina, nei suoi quasi tremila anni di storia, è stata porto per antonomasia di flussi commerciali e culturali….