Alla scoperta di Rometta pt.1: le origini e il centro storico

Sono certo che chi leggerà questo articolo sarà catapultato dentro un ricordo legato a Rometta, uno dei comuni più celebri della nostra città metropolitana. Qualcuno…

Sono certo che chi leggerà questo articolo sarà catapultato dentro un ricordo legato a Rometta, uno dei comuni più celebri della nostra città metropolitana. Qualcuno…

Malèna (2000), regia di Giuseppe Tornatore, è una pellicola carica di crudezza ed apatia. Un film che grida alla denuncia di una mentalità chiusa e…

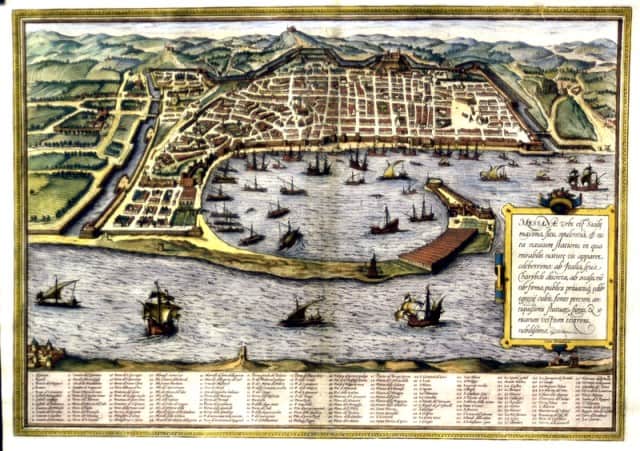

La città di Messina, nella sua lunga e gloriosa storia, spesso ha dovuto affrontare momenti difficili come quello che noi tutti stiamo vivendo in questi…

A Messina è consuetudine far due passi in centro lungo il viale San Martino o, nelle belle e fresche sere di qualsiasi stagione, in piazza…

Posto in pieno centro, il Quartiere Lombardo nasconde una storia che in pochi conoscono, residenti e non della città dello stretto. Una storia ricca di solidarietà…

Le Donne hanno incominciato ad avere Diritto di voto, quando fu esteso il Suffragio Universale Femminile, ricordandoci questo movimento, femminista con le “Sufraggette”. La…

Una città che, seppur mostri segni di miglioramento, non perde mai l’occasione di perdere un’occasione. Dopo tanti anni ce l’abbiamo fatta, è successo che Gugliotta…

L’associazione No Profit Puli-AMO Messina, nata nell’agosto del 2015 come collettivo spontaneo di cittadini, rappresenta oggi la più importante realtà messinese nell’ambito della rigenerazione urbana. Dichiaratamente…

Eugenio Corti nasce a Besana in Brianza nel 1921. Sin da giovane avverte il fascino della letteratura e coltiva la…