Stereotipi di genere e media

I mezzi di comunicazione di massa giocano un ruolo fondamentale nella produzione e diffusione degli stereotipi. Ma cosa sono gli stereotipi? Per la psicologia sociale,…

I mezzi di comunicazione di massa giocano un ruolo fondamentale nella produzione e diffusione degli stereotipi. Ma cosa sono gli stereotipi? Per la psicologia sociale,…

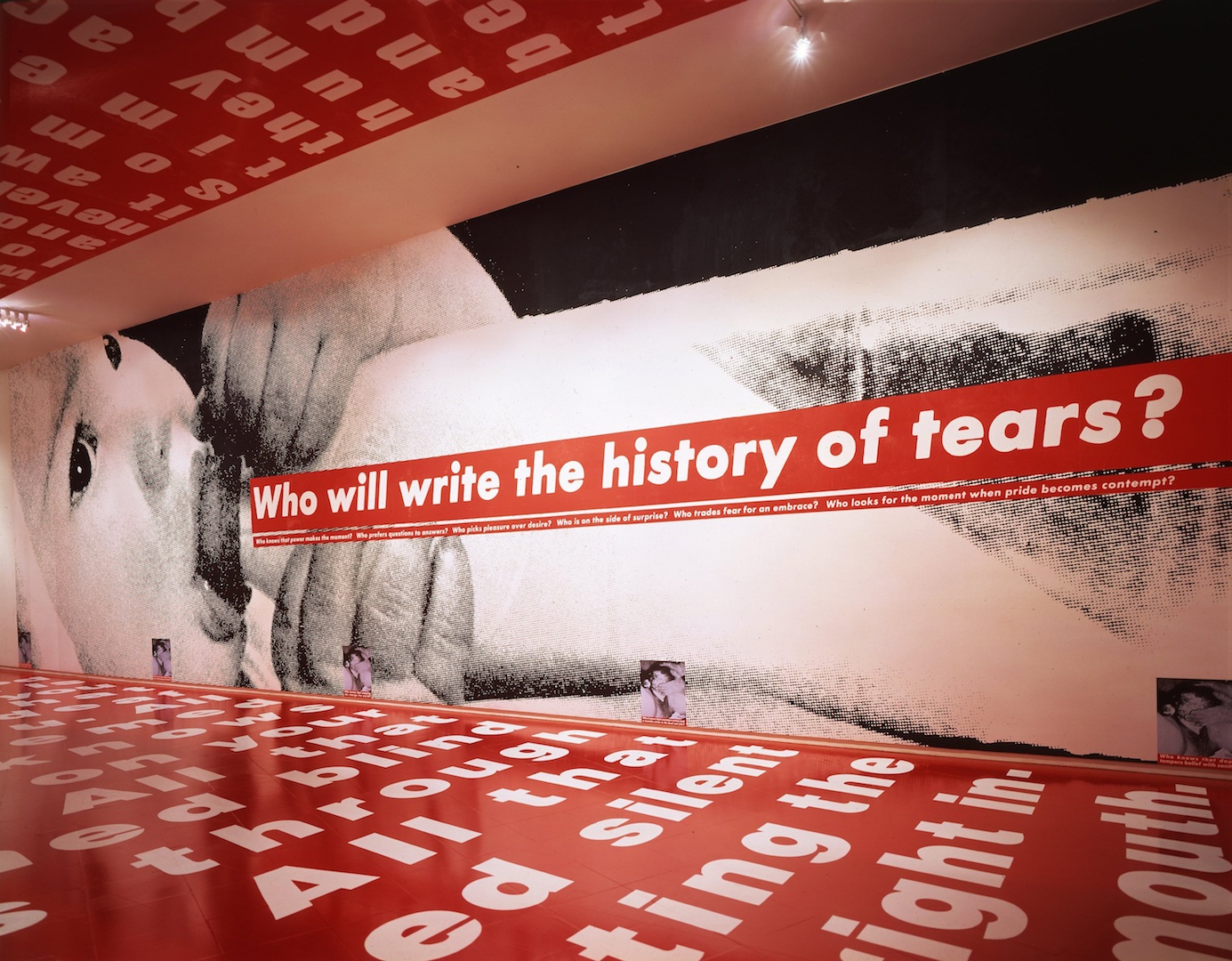

Piangere è da deboli? Amore e possesso sono due facce della stessa medaglia? È giusto fare carriera o occuparsi della famiglia? Se lo chiedono solo…

Una oziosa serata di una oziosa domenica estiva, forse la prima senza esami. Avrete sicuramente passato la giornata a mare, con la famiglia, con gli…

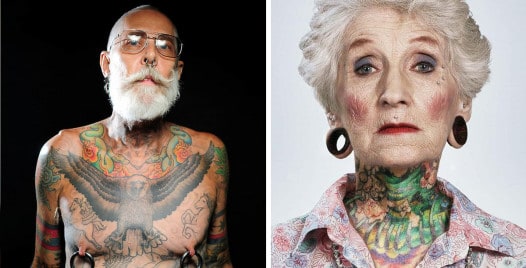

Il nostro ruolo non è quello di essere per o contro; è di girare la penna nella piaga. Questa ve la devo raccontare. Era…