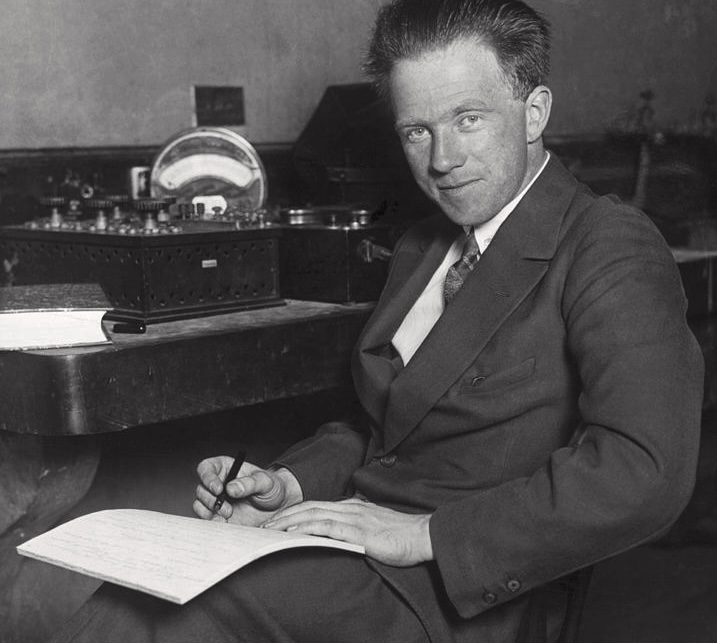

Heisenberg tra Fisica e Filosofia

Leggendo tra le righe: onde e particelle […] nella ricerca dell’armonia della vita, non dobbiamo dimenticarci che nel dramma dell’esistenza siamo insieme attori e spettatori….

Leggendo tra le righe: onde e particelle […] nella ricerca dell’armonia della vita, non dobbiamo dimenticarci che nel dramma dell’esistenza siamo insieme attori e spettatori….

Lo spartiacque nella storia della Filosofia Il pensiero di Immanuel Kant è senz’altro una pietra miliare nella storia della Filosofia. La filosofia kantiana è allo…

Anche quest’anno, torna Taobuk, emblematico festival culturale della città di Taormina. Nato dodici anni fa dal genio creativo di Antonella Ferrara, ora presidentessa e direttrice…

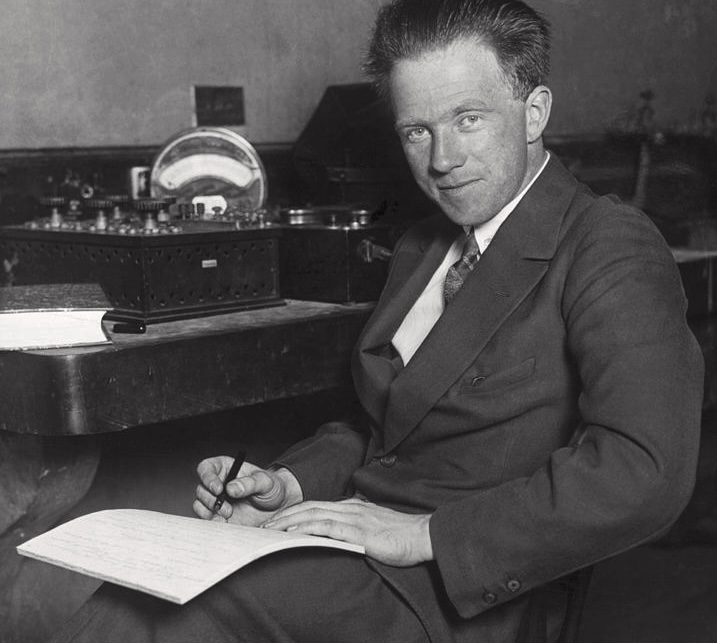

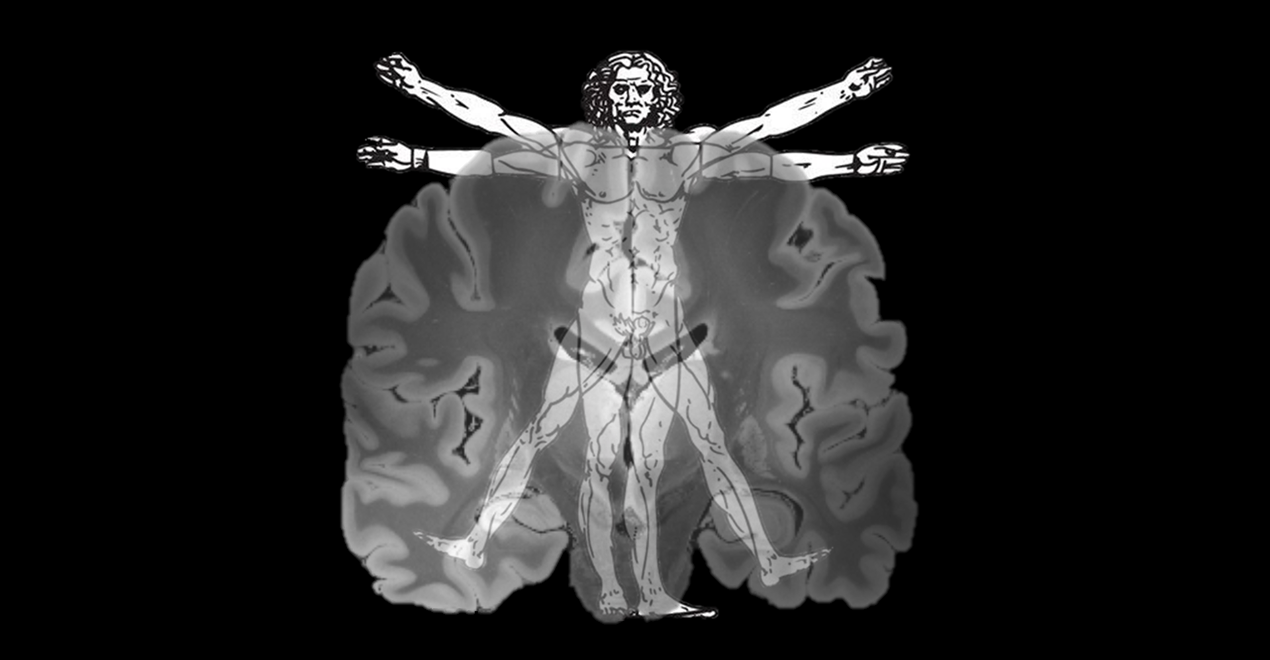

L’ottenimento del benessere si raggiunge con l’integrazione fra la mente e il corpo, le emozioni determinano i comportamenti.

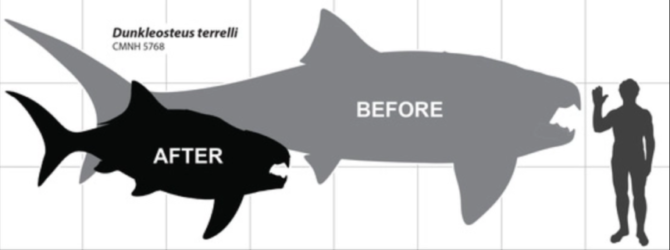

Il mondo della paleontologia, così come quello della scienza in generale, è in continua evoluzione. Animali che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni…

La fisica quantistica consente di conoscere le leggi che regolano l’infinitamente piccolo giungendo a un intimo grado di comprensione della natura. Ci aspetteremmo una sorta…

Il programma di ricerca “Idea-Azione”, giunto alla sua X edizione, per l’Anno Accademico 2022/2023 mette a disposizione tre borse di studio. A chi è rivolto…

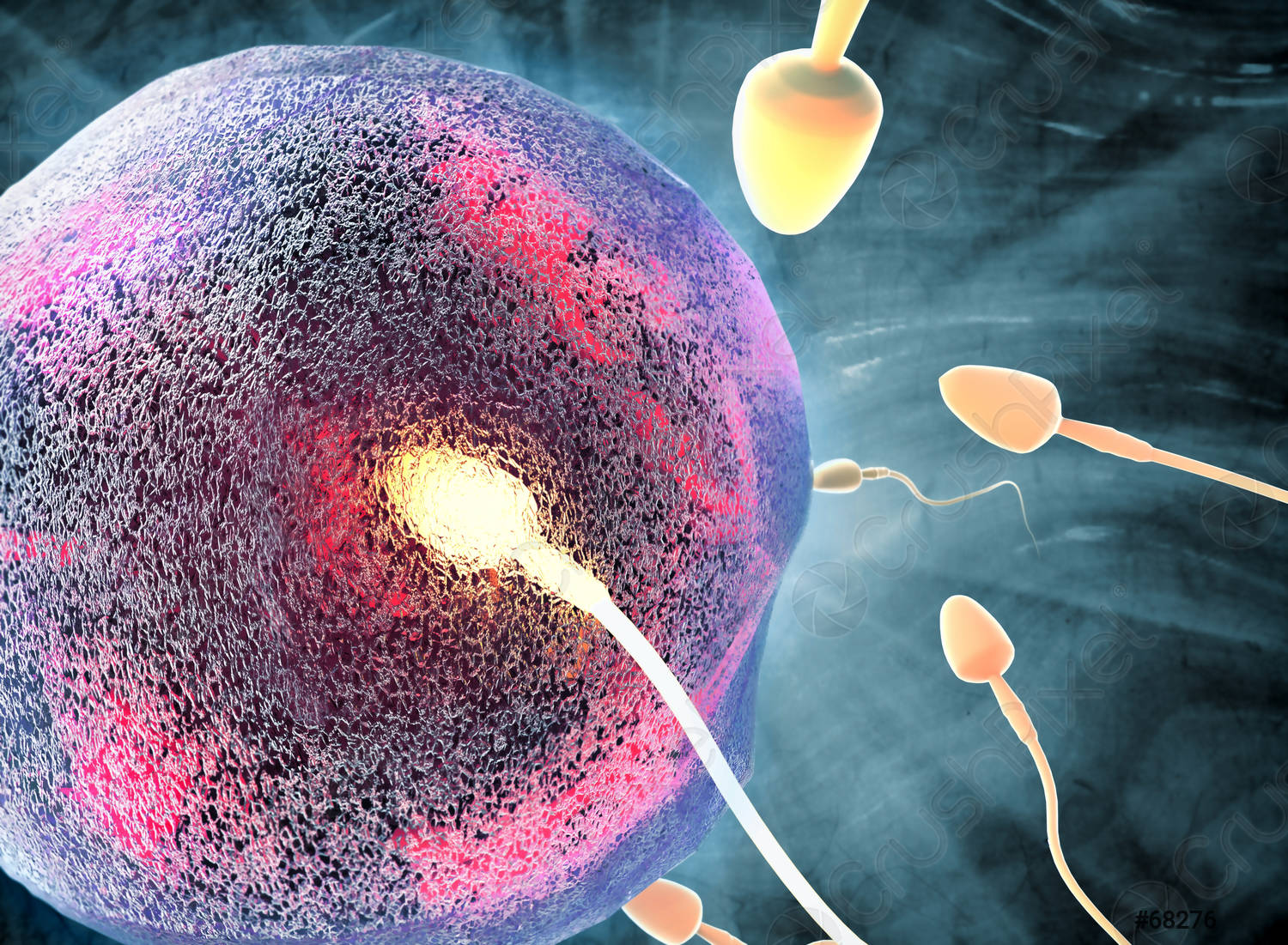

L’importanza degli spermatozoi per la determinazione del sesso della prole è significativo, in quanto, i gameti prodotti dalle gonadi maschili (i testicoli), andando a fecondare…

I tatuaggi, visti come espressione del proprio essere, altro non sono che dei pigmenti esogeni introdotti nella pelle per realizzare una decorazione permanente. Grazie a…