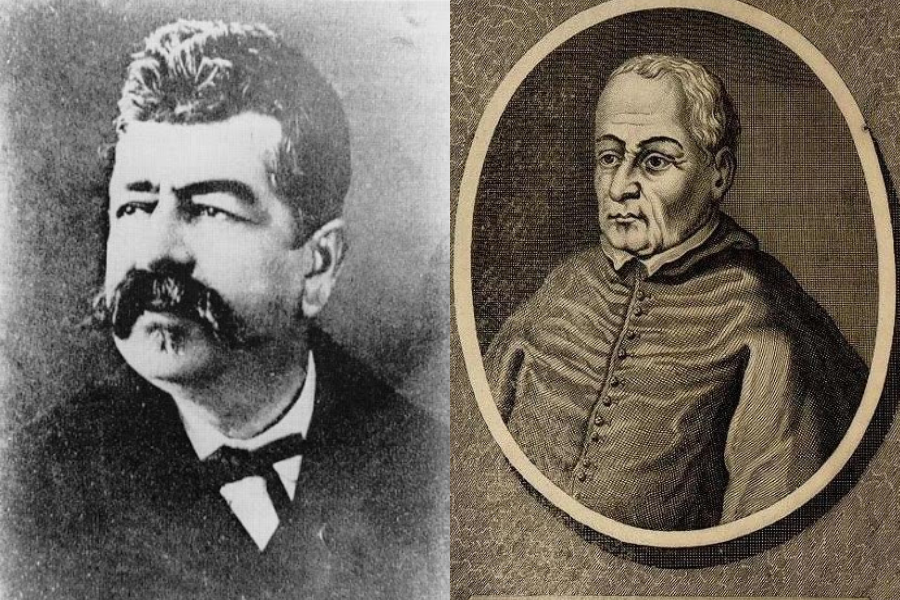

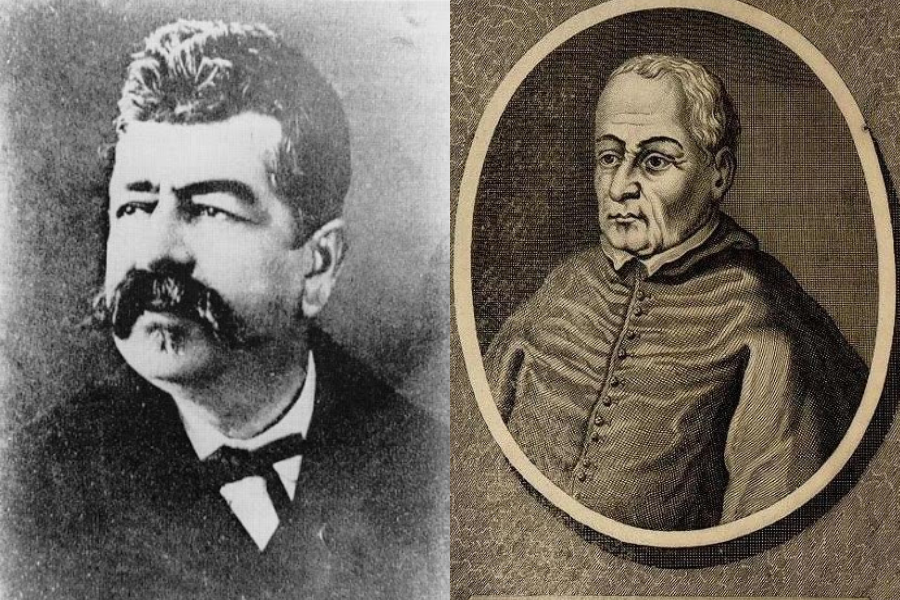

Alla (ri)scoperta delle scuole superiori di Messina: Seguenza e Maurolico

La scuola è – per antonomasia – il primo luogo in cui s’impara il vivere democratico. Sin dai primi anni delle elementari ci si impara…

La scuola è – per antonomasia – il primo luogo in cui s’impara il vivere democratico. Sin dai primi anni delle elementari ci si impara…

Messina, città portuale per eccellenza, per via della sua posizione privilegiata di controllo sul Mediterraneo, è sempre stata considerata una importantissima base militare, e sono dunque davvero…

Ebbene sì: c’è chi guardando la Luna pensa all’amore, chi, come Leopardi, ci intesse sopra riflessioni sul senso della vita. Ma d’ora in avanti, cari…

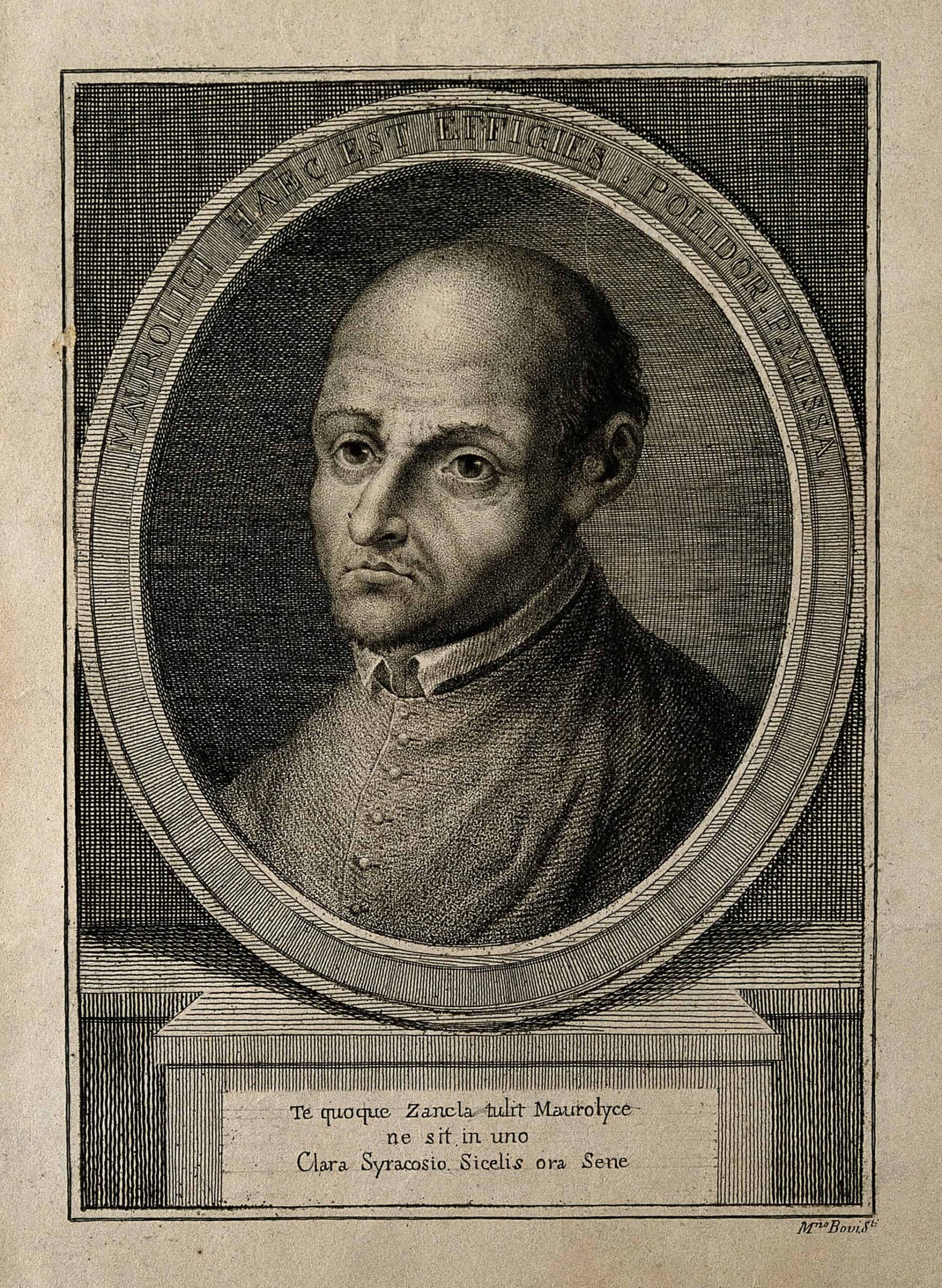

Quando pensiamo al Rinascimento, a questo periodo storico fertile di idee che proiettò la cultura europea, fra Quattrocento e Cinquecento, ai primi albori della modernità,…

Raccontare la storia di Messina è raccontare la storia del suo mare, lo Stretto, quel braccio d’acqua salata largo pochi chilometri che la separa, insieme…