Sergio Mattarella, il primo Presidente della Repubblica siciliano

Amato dagli italiani per l’autorevolezza di “pater familias” manifestata al potere e il profilo basso tenuto nella guida della sua altissima carica, Sergio Mattarella chiude…

Amato dagli italiani per l’autorevolezza di “pater familias” manifestata al potere e il profilo basso tenuto nella guida della sua altissima carica, Sergio Mattarella chiude…

Anno nuovo vita nuova. Lo stesso vale per il duo comico Ficarra e Picone, che sono sbarcati su Netflix il 1 gennaio con…

Nei giorni 27 e 28 settembre si svolgerà il convegno “Mafie tra continuità e mutamento: analisi, esperienze, narrative” presso l’Aula Magna del Rettorato. L’evento rientra nell’ambito del progetto…

Come ormai sapete, noi di UVM, abbiamo partecipato al 67esimo Taormina Film Fest, un onore per tutti noi, un’esperienza che ha dato maggiore prestigio alla…

Oggi, 1° maggio, in quasi tutti gli Stati del mondo, si ricordano le rivendicazioni dei diritti dei lavoratori. Come spesso accade, la scelta della data…

Con un comunicato stampa del 15 aprile la Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo (Art 4 bis Legge sull’Ordinamento Penitenziario), norma che impedisce…

La seconda guerra mondiale è stata un evento che ha sconvolto le dinamiche culturali, politiche ed economiche d’Europa. Allo stesso tempo, il suo esito ha…

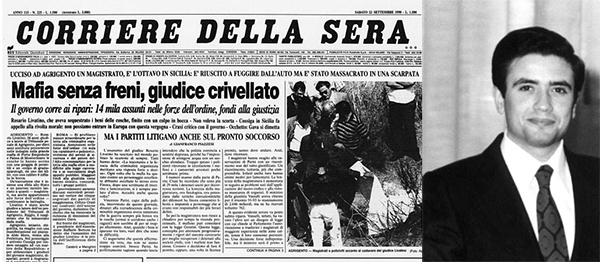

Si apre la strada alla beatificazione del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990 ad Agrigento a soli 38 anni. A confermarlo il decreto…

21 Marzo 2019. Messina. È stato presentato alla Feltrinelli Point “La mafia dei pascoli”, il libro di Nuccio Anselmo e Giuseppe Antoci, con la prefazione…