Stephen Hawking: l’uomo invincibile

Il 14 marzo di due anni fa ci lasciava Stephen Hawking, uno dei più celebri astrofisici della storia noto in particolare per i suoi studi…

Il 14 marzo di due anni fa ci lasciava Stephen Hawking, uno dei più celebri astrofisici della storia noto in particolare per i suoi studi…

Tanti auguri a Ron Howard che oggi compie 66 anni! Il noto regista hollywoodiano è stato autore di grandi film come Apollo 13 (1995), Il…

Vincitore della palma d’oro al festival di Cannes 2019, con oltre cento milioni di dollari di incasso mondiale, il film sudcoreano è stato un successo…

Se in Italia scoppiano polemiche per il festival di Sanremo, nel mondo intero le polemiche più accese scoppiano per gli Oscar. Anche per quest’edizione sono…

Voto UVM: 4/5 Locandina del film – Fonte: mymovies.it Jojo Rabbit è il nuovo film diretto dal regista neozelandese Taika Waititi, tratto dal romanzo del…

The Irishman – voto UVM: 4/5 Martin Scorsese è tornato, questa volta più agguerrito che mai. Dopo il fiasco al botteghino del film Silence (2016)…

Una risata inadeguata Da diverse settimane Joker di Todd Phillips riempie i cinema di tutto il globo sorprendendo gli spettatori per un’immensa interpretazione di Joaquin Phoenix. Costante durante il…

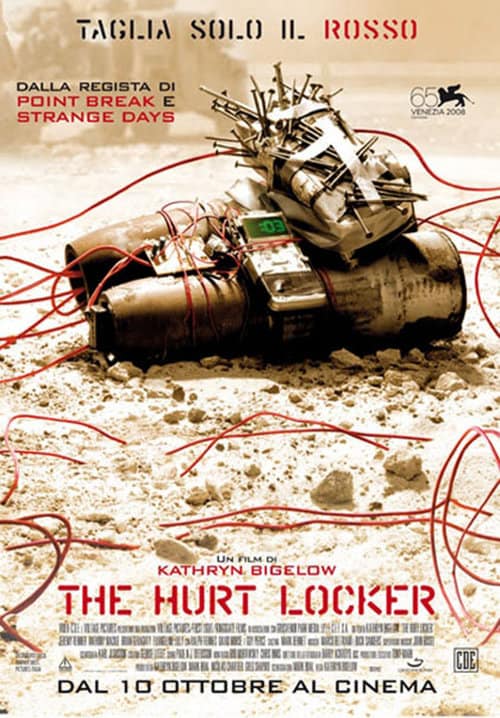

“The hurt locker: rompere gli schemi convenzionali del film di guerra” Voto UvM: 5/5 Fermi lì! Devo avvisarvi: se non avete preso sul serio…

Adaline, una giovane fanciulla nata a cavallo del 20esimo secolo viene resa senza età dopo un tragico incidente stradale. Dopo anni…