Tra cura e slancio: costruire consapevolezza sessuale e affettiva

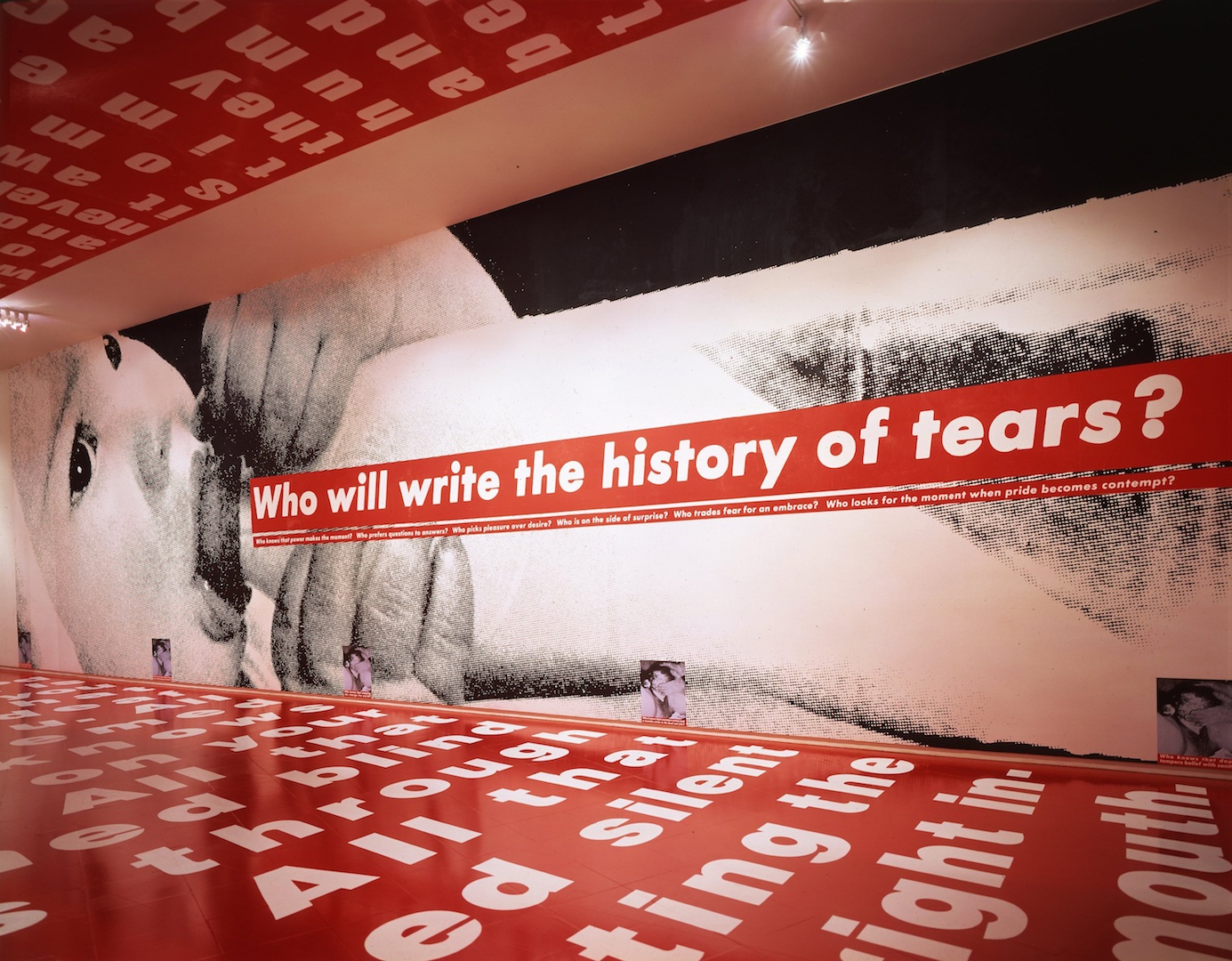

Piangere è da deboli? Amore e possesso sono due facce della stessa medaglia? È giusto fare carriera o occuparsi della famiglia? Se lo chiedono solo…

Piangere è da deboli? Amore e possesso sono due facce della stessa medaglia? È giusto fare carriera o occuparsi della famiglia? Se lo chiedono solo…

L’ottenimento del benessere si raggiunge con l’integrazione fra la mente e il corpo, le emozioni determinano i comportamenti.

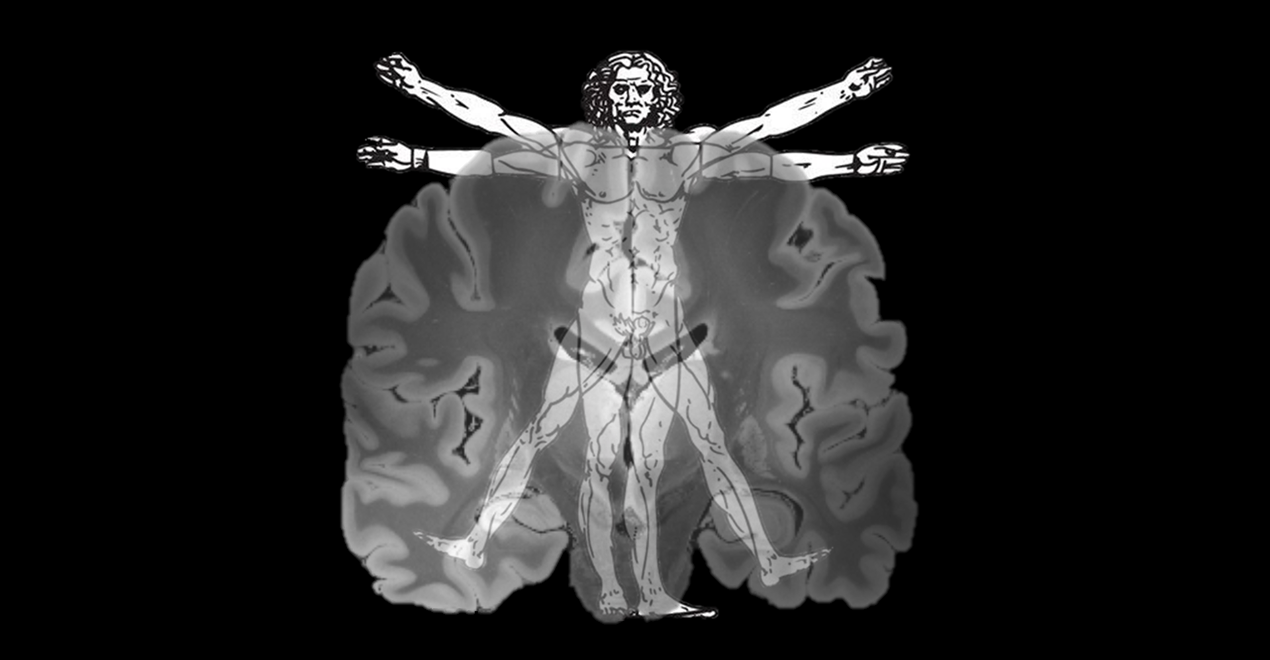

Vi è mai capitato di sentirvi meglio dopo aver mangiato una buona lasagna? Potrebbe sembrare banale ma per la scienza non lo è. Recenti studi…

É ormai risaputo che la grande famiglia Disney – Pixar non fa cartoni per bambini o comunque non solo per loro; infatti, dietro gli occhi…

Stamattina non ti sei svegliato! No, non ero in camera tua questa mattina, se te lo stessi chiedendo. Sta’ tranquillo, non so neanche dove abiti….

“Tutto è possibile… basta crederci” è lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 15 giugno ’19 alle ore 21:00 presso il Palacultura a Messina….

Se c’è una categoria di personaggi con la quale la Storia è stata più ingiusta, almeno per quanto riguarda Messina, è quella dei musicisti. Tra…