Sant’Eustochia Calafato

Il centro storico di Messina lodava tesori di varie epoche, molti dei quali erano istituti religiosi spazzati via dal terremoto del 1908 che ha ridotto…

Il centro storico di Messina lodava tesori di varie epoche, molti dei quali erano istituti religiosi spazzati via dal terremoto del 1908 che ha ridotto…

Messina è una città antichissima: la tradizione (per calcolo del grande Francesco Maurolico attraverso la cronologia di Eusebio da Cesarea) pone la sua nascita nell’anno…

Torna la rubrica “Messina cum laude” con un’analisi psicogeografica della città di Messina, redatta da Antonino Vitarelli. L’autore Nato a Messina nel 1992, Antonino ha…

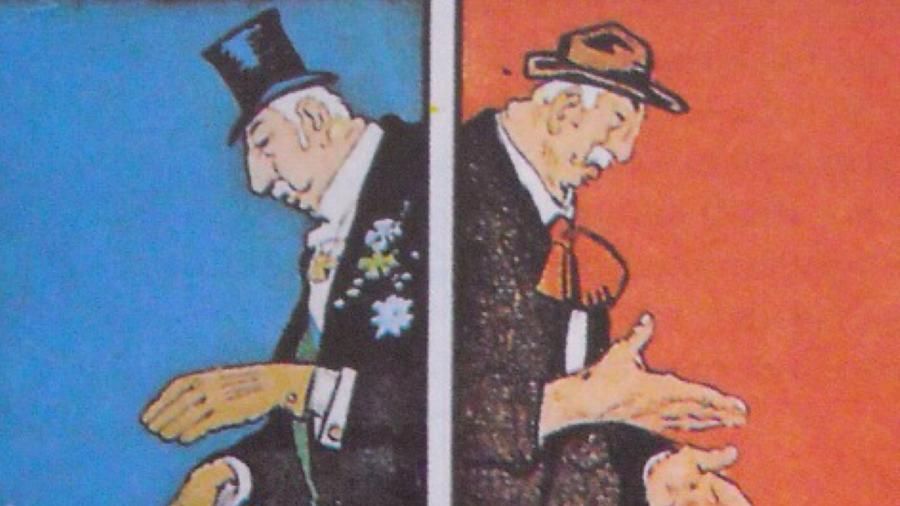

Nuova puntata del filone sui parlamentari italiani eletti a Messina: oggi ripercorriamo le tappe salienti della vita di Giovanni Giolitti, il più celebre Presidente del…

Sono certo che chi leggerà questo articolo sarà catapultato dentro un ricordo legato a Rometta, uno dei comuni più celebri della nostra città metropolitana. Qualcuno…

La moda italiana è apprezzata in tutto il mondo perché dotata di un’eccellente sartoria, che lavora tessuti pregiati, e di stilisti dalle menti creative. Essa…

Uno scenario inquietante, una coltre di fumo spettrale da film horror o apocalittico; questa la sensazione che si prova a Messina, quando la “Lupa” arriva…

Come avrete intuito dal titolo, questo articolo non si vuole limitare a raccontare una parentesi della storia messinese. Ci sono infatti delle pillole di conoscenza…

Si è tenuto giorno 1 dicembre alle ore 10, sulla pagina Facebook dell’Università di Messina, l’evento di lancio di UniMe-Stone, piattaforma a disposizione degli studenti…