Arte e AI: chi è l’autore dell’opera?

La nuova creatività digitale In pochi anni, l’Intelligenza Artificiale ha conosciuto una crescita esponenziale, insediandosi nella vita di milioni di persone che ne utilizzano le…

La nuova creatività digitale In pochi anni, l’Intelligenza Artificiale ha conosciuto una crescita esponenziale, insediandosi nella vita di milioni di persone che ne utilizzano le…

In psicologia, il termine “People Pleasing” descrive molto più di una semplice cortesia: definisce una tendenza cronica a ricercare l’approvazione altrui a ogni costo. Non…

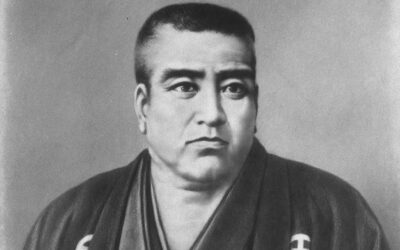

Immaginiamo la storia dell’uomo come un enorme quadro. Eccolo al centro di un disordinato atelier, dove un pittore s’avvicina. Il pennello ora diventa spada, poi…

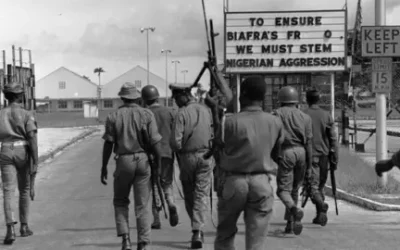

“Abbiamo combattuto come combattono gli eroi. Abbiamo osato come solo gli dei osano. Siamo disillusi dall’insensibilità del mondo verso il dramma del nostro popolo” Ha…

Nel panorama culturale del Novecento, poche figure hanno assunto un carisma tanto potente quanto Frida Kahlo. Oggi la sua immagine è ovunque: poster, tazze, murales,…

Il volto umano del soccorso dopo il terremoto del 1908 All’alba del 28 dicembre 1908, Messina e Reggio Calabria furono colpite da una delle più…

Il pagliaro messinese, in dialetto detto “‘U pagghiaru“, è una tradizione folkloristica tipica della città di Messina. L’origine del nome deriva da una sorta di…

Il mito nell’antichità: dalle Sirene al Vello d’Oro Nella mitologia greca, Scilla e Cariddi erano due mostri marini che abitavano il pericoloso passaggio nello Stretto…

La tradizione di scambiarsi i doni non è solo un’abitudine moderna legata al consumismo natalizio: è un comportamento profondamente umano, tanto da essere presente in…