Nomi che bruciano: la storia delle donne che il mondo non ha protetto

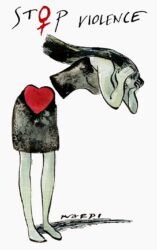

Oggi, 25 novembre, il mondo sembra più silenzioso, come se trattenesse il fiato davanti a una verità che brucia: questo non è un giorno qualsiasi, ma una fenditura nel tempo, un varco in cui la memoria si fa viva, sanguina, pulsa, e ci obbliga a guardare ciò che preferiremmo dimenticare.

Non basta dire «rispetta una donna». Il rispetto è un lavoro quotidiano, un atto di coraggio e di cura, una fedeltà al vero e non al possesso. È un gesto che accoglie, non che stringe; che libera, non che ferisce; che riconosce nell’altro un mondo da non violare, un’esistenza sacra da non piegare.

La violenza sulle donne è una vena scura che attraversa la storia umana, una colpa collettiva che ritorna, si ripete, muta forma, ma mai natura.

Nella preistoria restano ossa spezzate, corpi abbandonati, scheletri di donne gettati nelle fosse comuni con segni di percosse: la prima testimonianza di un sistema che nasce già inclinato verso la prevaricazione.

Nell’antichità, Agrippina strangolata dal figlio che aveva messo al mondo; Cleopatra, schiacciata dal peso di imperi maschili che non tolleravano il suo governo; Medusa, trasformata in mostro dopo essere stata violata, punita per la violenza subita: miti che parlano più della realtà che della fantasia.

Nel Medioevo, migliaia di donne furono bruciate come streghe, vittime di un femminicidio che aveva indossato la maschera della legge e del sacro. Non processi, ma roghi: fuoco come arma del patriarcato.

Nel Rinascimento, la bellezza e l’arte illuminarono il mondo, ma non le vite delle donne: molte vennero rinchiuse nei conventi per volontà paterna, altre furono uccise per gelosia, tradimento, onore. La pittura celebrava madonne, ma la società spezzava ragazze.

Poi arrivò l’epoca contemporanea, e con essa la vergogna più bruciante: la consapevolezza. Perché oggi non possiamo più fingere di non vedere, non possiamo più chiamare “destino” ciò che è violenza, né “amore” ciò che è dominio.

E tuttavia accade. Accade ogni giorno.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKU7O7wXZFdM_IX6yvyPKYWxOdlLE-X9QDmC_9fUPFkZp9Rucj

Le ombre che restano: storie da difendere con la memoria

C’è Giulia Cecchettin, ventidue anni, una tesi da discutere, un futuro da cucire con le mani e con il cuore. Uccisa da chi non accettava che la libertà potesse assomigliare a un addio.

C’è Sara Campanella, ventenne, trafitta dalla mano di un ragazzo che non ha sopportato di non possederla.

C’è Eliza Stefania Feru, ventinove anni, una vita costruita a fatica, strappata via da chi confondeva la protezione con la proprietà.

E ci sono le altre, moltissime altre.

Giulia Tramontano, uccisa mentre portava in grembo un figlio: due vite annientate in un solo gesto.

Sara Di Pietrantonio, bruciata sul ciglio della strada, nell’indifferenza della notte.

E poi i nomi che non ricordiamo perché i giornali hanno smesso di scriverli, perché non facevano notizia, perché erano “solo” donne. Ma nessuno è “solo”.

Ogni nome è un universo cancellato, un mondo che si spegne in un istante.

E allora una consapevolezza ci trafigge: come può una mano che accarezzava diventare arma? Come può una voce che diceva “ti amo” diventare l’ultima cosa che una donna sente prima di morire? Come può l’amore, il bene, il legame, trasformarsi in possesso, furia, annientamento?

Le parole delle grandi autrici ci accompagnano, più urgenti che mai.

Simone de Beauvoir ci avverte che «non si nasce donna: lo si diventa», e troppo spesso lo si diventa in un mondo che punisce la libertà femminile.

Virginia Woolf ricorda che «perché una donna scriva bisogna che abbia un’anima libera», ma quante anime sono state interrotte prima di potersi rivelare?

Toni Morrison sottolinea che «il libero canto della donna è riconquista», e ogni donna uccisa è un canto spezzato.

Audre Lorde ci sussurra che «non siamo prigioniere dei nostri corpi», eppure il corpo femminile continua a essere il campo di battaglia su cui si riversa l’antica violenza del patriarcato.

https://i0.wp.com/iolotto.ch/wp-content/uploads/2018/09/giornatacontroviolenzadonne.jpg?fit=900,1433&ssl=1

Il 25 novembre non è un giorno da calendario: è una veglia. È un altare di nomi, volti, vite. È un lutto che non chiede pietà, ma giustizia. Un richiamo che sussurra e grida insieme: Che cosa stai facendo per cambiare il mondo? Quale silenzio continui ad accettare? Quale parola scegli di pronunciare?

Siamo un passo avanti rispetto a ieri, ma mille indietro rispetto a domani.

Il cambiamento non arriva con i fiori: arriva quando si smantellano le strutture che ancora sorreggono la violenza. Arriva quando educare significa liberare e non controllare. Quando amare significa permettere all’altro di esistere nella sua interezza. Quando il maschile smette di credere che la forza sia dominio, e capisce che la forza più grande è custodire, non possedere.

Che questo 25 novembre non sia un lampo che illumina e poi svanisce, ma una fiamma che resta. Una ferita che non vogliamo chiudere, perché ci obbliga ad agire.

Che sia un giuramento: non permettere mai più che il cuore di una donna diventi terreno di guerra.

E che ogni donna, ogni singola donna, possa attraversare il mondo non chiedendo protezione, ma reclamando la libertà che le spetta.

Possa camminare nel buio senza paura, perché — finalmente —nel buio non abitano più i mostri dell’umano, ma solo la quiete della dignità riconquistata.

Martina Mondo