Specchi di vita

Cammino spesso e cammino a lungo Non per diletto ma per bisogno. Percorro strade in asfalto e sterrate Che d’auto e persone son disseminate. Mi…

Cammino spesso e cammino a lungo Non per diletto ma per bisogno. Percorro strade in asfalto e sterrate Che d’auto e persone son disseminate. Mi…

La Vita Accanto è un film del 2024, co-scritto (insieme a Marco Bellocchio) e diretto da Marco Tullio Giordana. È l’adattamento cinematografico del romanzo di…

Non togliermi il tuo amore, le tue parole, il tuo sorriso. Toglimi il vino e il vizio del fumo, toglimi le scarpe, la maglia, il…

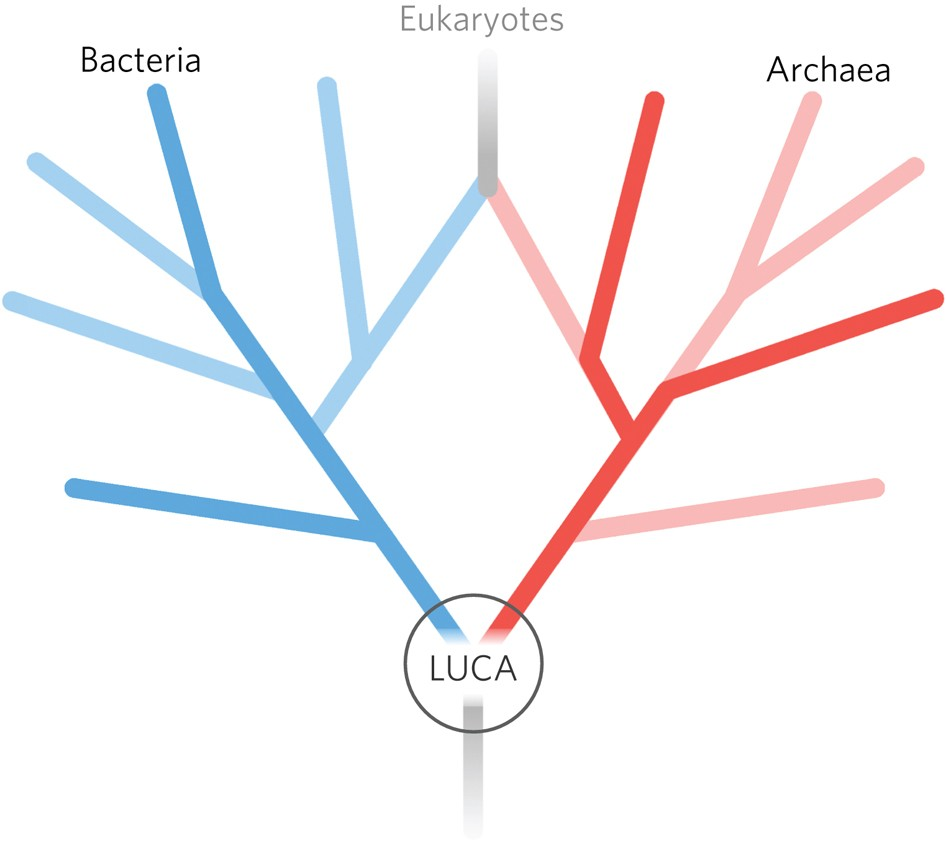

Ripercorrendo a ritroso la storia della vita su questo pianeta si nota che questa sembra convergere in un unico punto, rendendo noi organismi complessi fratelli…

L’Italia non è un Paese per giovani, e la pandemia in corso ne da ulteriore conferma. Scarsa considerazione è stata data a chi rappresenta il…

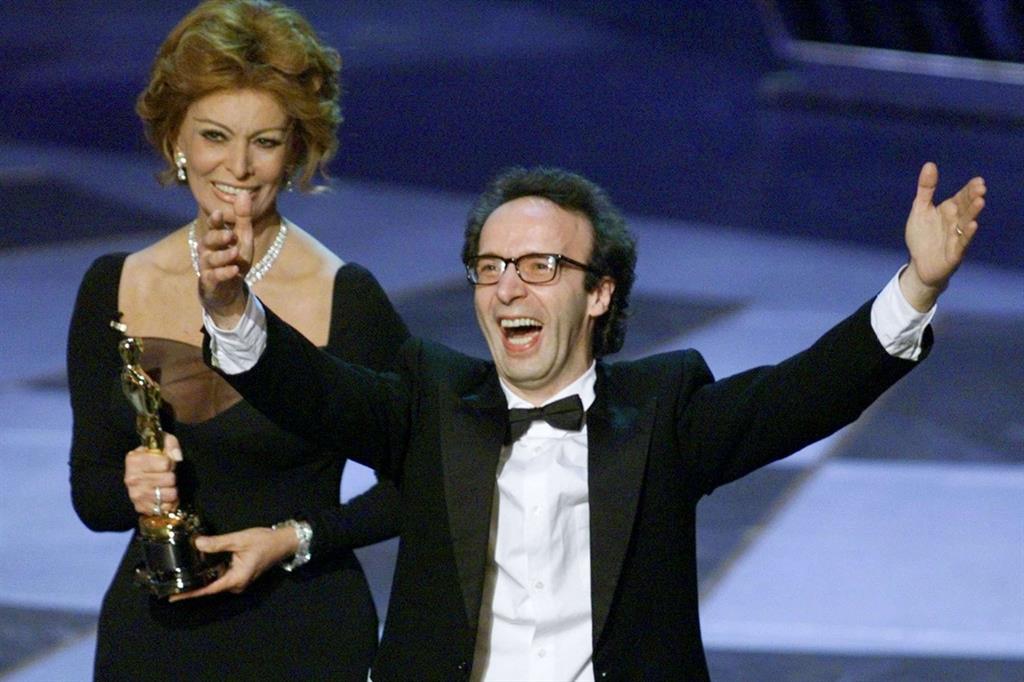

Roberto Benigni, è a lui che dobbiamo alcuni dei ricordi più divertenti ed emozionanti degli ultimi 50 anni del mondo dello spettacolo: Sophia Loren che lo…

Chiederci cosa ci rende felici è forse un fatto tanto personale quanto collettivo. La ricerca della felicità muove le nostre vite, le nostre scelte, governa…

Il palazzo era vecchio, risaliva con ogni probabilità agli anni ’40. Aveva uno di quei tipici cortili interni, su cui si affacciano decine di balconi…

“Sentirsi grandi Eravamo giovani, e stanchi di sentirci dire – dovete crescere -. Eravamo belli, annoiati di dover prenderci la vita oppure lei avrebbe preso…