Messina tra arte e indifferenza: la Palazzina Grill

Percorrendo la SS 114 verso l’Orientale Sicula, al confine tra la zona di Minissale e Contesse, possiamo ammirare la maestosa Palazzina Grill, ubicata a lato…

Percorrendo la SS 114 verso l’Orientale Sicula, al confine tra la zona di Minissale e Contesse, possiamo ammirare la maestosa Palazzina Grill, ubicata a lato…

Anno nuovo uscite nuove! Il catalogo Netflix si arricchisce di una nuova pellicola uscita nelle sale americane e disponibile in streaming dal 6 gennaio…

Parlare di Steven Spielberg non sembra quasi mai un’operazione semplice, specialmente se pensiamo al vissuto e alla carriera del regista. Eppure, dopo aver realizzato…

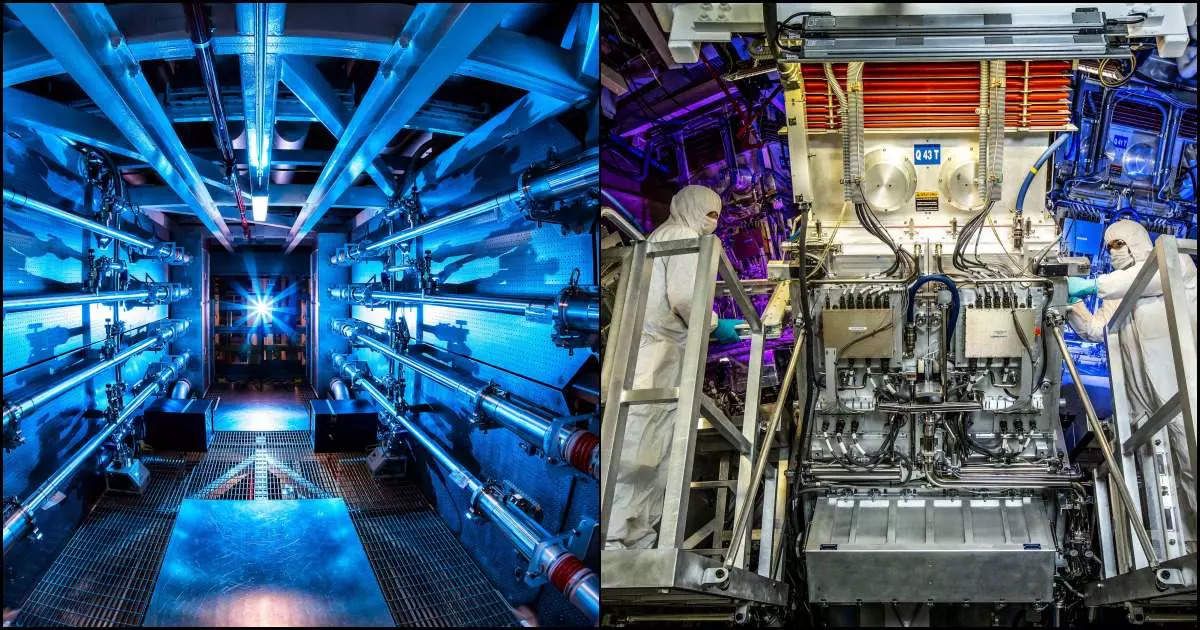

Gli scienziati che studiano l’energia da fusione nucleare presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California, hanno annunciato martedì 13 Dicembre 2022 di aver superato…

Ogni anno, nel mese di Dicembre, ci si ritrova a festeggiare due tra le feste più importanti e attese: Il Natale e il Capodanno. La…

Hai una laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita in Italia nel 2021? Allora quest’articolo fa proprio per te! Anche per l’anno 2023 il Comune di Bientina…

Giovedì 15 Dicembre si è tenuta, nel tardo pomeriggio, la presentazione del primo romanzo di Nino Frassica, Paola, preso il Feltrinelli Point di Messina. Si tratta…

Secondo la ministra del Turismo Daniela Santanché le spiagge italiane andrebbero privatizzate, in quanto luogo scelto spesso da tossicodipendenti e riempite da rifiuti abbandonati. Di questo…

Dicembre è il mese del Natale: si iniziano ad addobbare le case e le strade, la città si illumina con le caratteristiche lucine natalizie e…