Disney, Pixar, Sony o indie: quale sarà il miglior film d’animazione 2022?

Quest’anno la lotta per la statuetta di miglior film d’animazione si preannuncia ostica, con contendenti equipaggiati di un ottimo arsenale. Dal lato Disney abbiamo Encanto…

Quest’anno la lotta per la statuetta di miglior film d’animazione si preannuncia ostica, con contendenti equipaggiati di un ottimo arsenale. Dal lato Disney abbiamo Encanto…

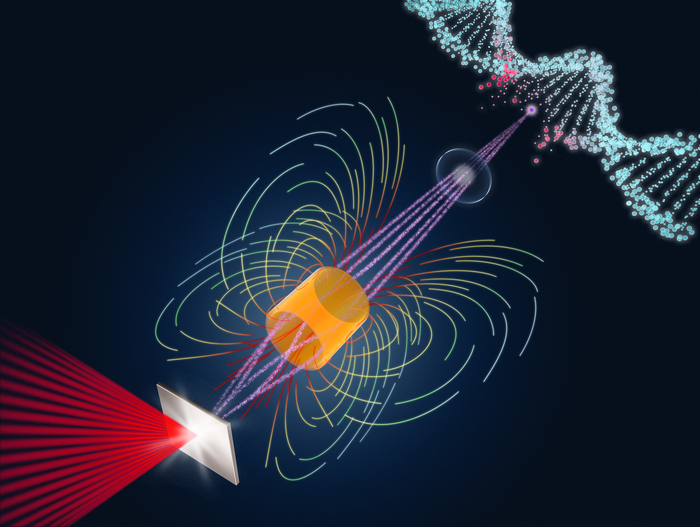

Terapia protonica (protonterapia), una tecnologia innovativa e in evoluzione costante, ma con difficoltà legate agli enormi costi. Recentemente però, grazie alle nuove scoperte (protonlaserterapia) potrebbe…

L’autorialità nei cinecomics non è di certo una novità, basti pensare alla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi o ai precedenti Batman di Tim…

Il 15 marzo 1972 fu proiettato per la prima volta quello che non è un semplice film, ma un vero e proprio capolavoro con la “C”…

Il cinema non è solamente quell’arte meravigliosa che ci permette di evadere, immergendoci in qualche mondo lontano. A volte i film possono aiutarci a…

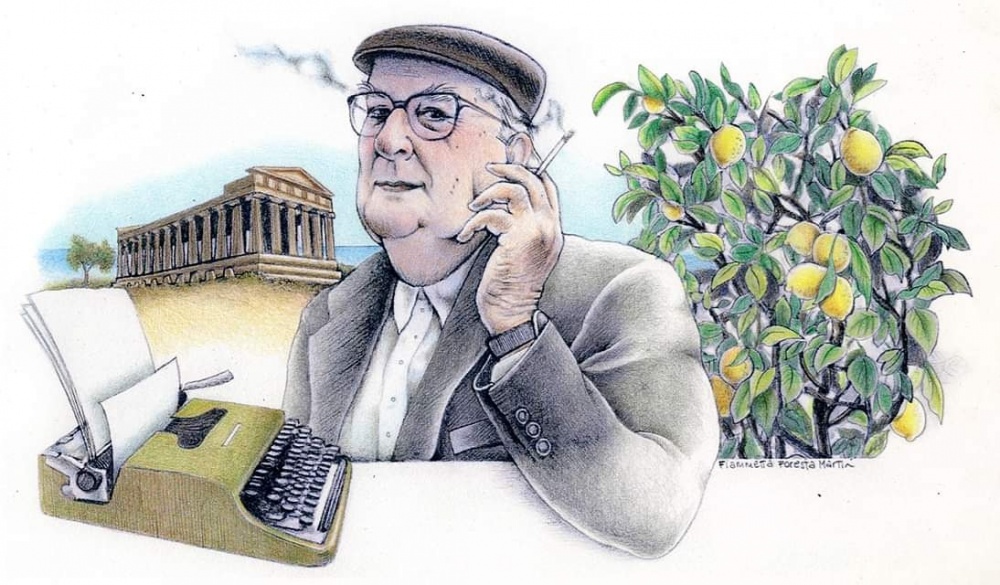

“Un omo può campare per cent’anni allato a ‘na fìmmina, dormirici ‘nzemmula, farici figli, spartirici l’aria, cridiri d’avirla accanosciuta come meglio non si po’ e…

Sentirsi in tempo, nel tempo. Come se tutto fosse in perfetto equilibrio tra te ed il mondo. È così che un giovane quasi trentenne,…

Torna la rubrica #NextGeneretionMe con un’intervista a Patrizia Ajello, giovane cantautrice messinese emergente, con all’attivo due album -“Imperfetta” e “Favole senza olio di palma“- e…

«M’ama o non ama, mi è fedele o non lo è?» Essere fedeli, dopo anni accanto alla stessa persona, viene difficile, forse perché troppo…