Laboratori di potenziamento: il progetto organizzato da COP UniMe

A partire da martedì 29, il Centro Orientamento e Placement dell’ Università degli Studi di Messina organizza appositi laboratori dedicati agli studenti fuoricorso. In cosa…

A partire da martedì 29, il Centro Orientamento e Placement dell’ Università degli Studi di Messina organizza appositi laboratori dedicati agli studenti fuoricorso. In cosa…

La vita da studente fuorisede non è fatta solo di mercoledì universitari in cui ci si ubriaca nel locale di turno, sessioni d’esame infinite…

Nella giornata di ieri 25 novembre, l’Università degli Studi di Messina ha organizzato degli eventi per onorare la ricorrenza. Infatti, nell’Aula Magna del rettorato, in…

Prima di essere le buone o le cattive della storia, prima di essere “quelle” con il mantello, i tacchi alti, il viso angelico e il…

In un clima dettato dal canone consumista, Ernia ritorna con il suo quarto album in studio sfondandone il muro. Io non ho paura è un…

Nella nostra Galassia ci sono quattrocento miliardi di stelle e nell’ Universo più di cento miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile….

Il declivio della catena montagnosa, dolcemente digradante verso il Faro, è popolato da villini deliziosi, mentre occhieggiano, tra il verde smeraldino dei vigneti e quello…

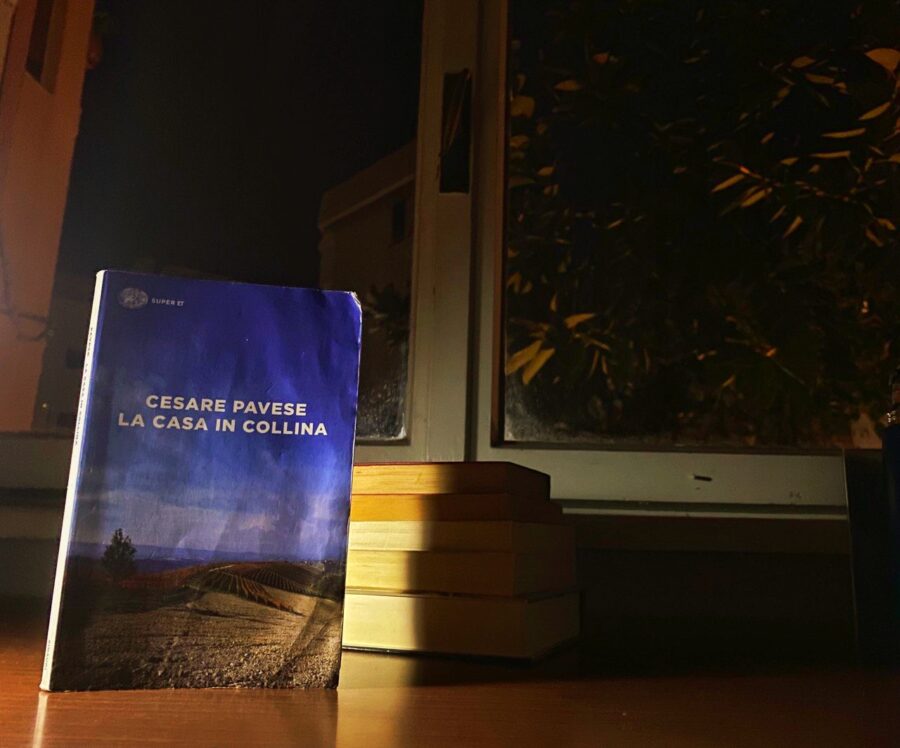

Era il 1949 quando la nota casa editrice Einaudi pubblicò in unico volume dal nome Prima che il gallo canti, quelli che possono essere definiti…

Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini, che era allora a capo del Governo, fu destituito dal Gran Consiglio del Fascismo e arrestato. La liberazione completa…