Un nuovo testo per regolare le intelligenze artificiali

Pochi giorni fa, a Strasburgo, il Parlamento Europeo ha approvato l’Artificial Intelligence Act (AI Act), il nuovo regolamento riguardante le intelligenze artificiali, accolta con 499…

Pochi giorni fa, a Strasburgo, il Parlamento Europeo ha approvato l’Artificial Intelligence Act (AI Act), il nuovo regolamento riguardante le intelligenze artificiali, accolta con 499…

Venerdì 16 giugno alle ore 21 andrà in scena a Piazza Duomo il “Tezenis Summer Festival”. Lo show musicale, promosso da Radio 105 e dall’Amministrazione comunale nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione “Messina Città della Musica e degli Eventi”, permetterà alle migliaia di persone, che affolleranno la Piazza e le zone limitrofe di ascoltare e ammirare decine di artisti italiani e internazionali che durante la serata si esibiranno sul palco. Il festival sarà gratuito ma con capienza limitata a 9.400 persone.

Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo è la seconda serie animata di Netflix scritta e diretta da Zerocalcare (autore di fumetti come La Profezia Dell’Armadillo,…

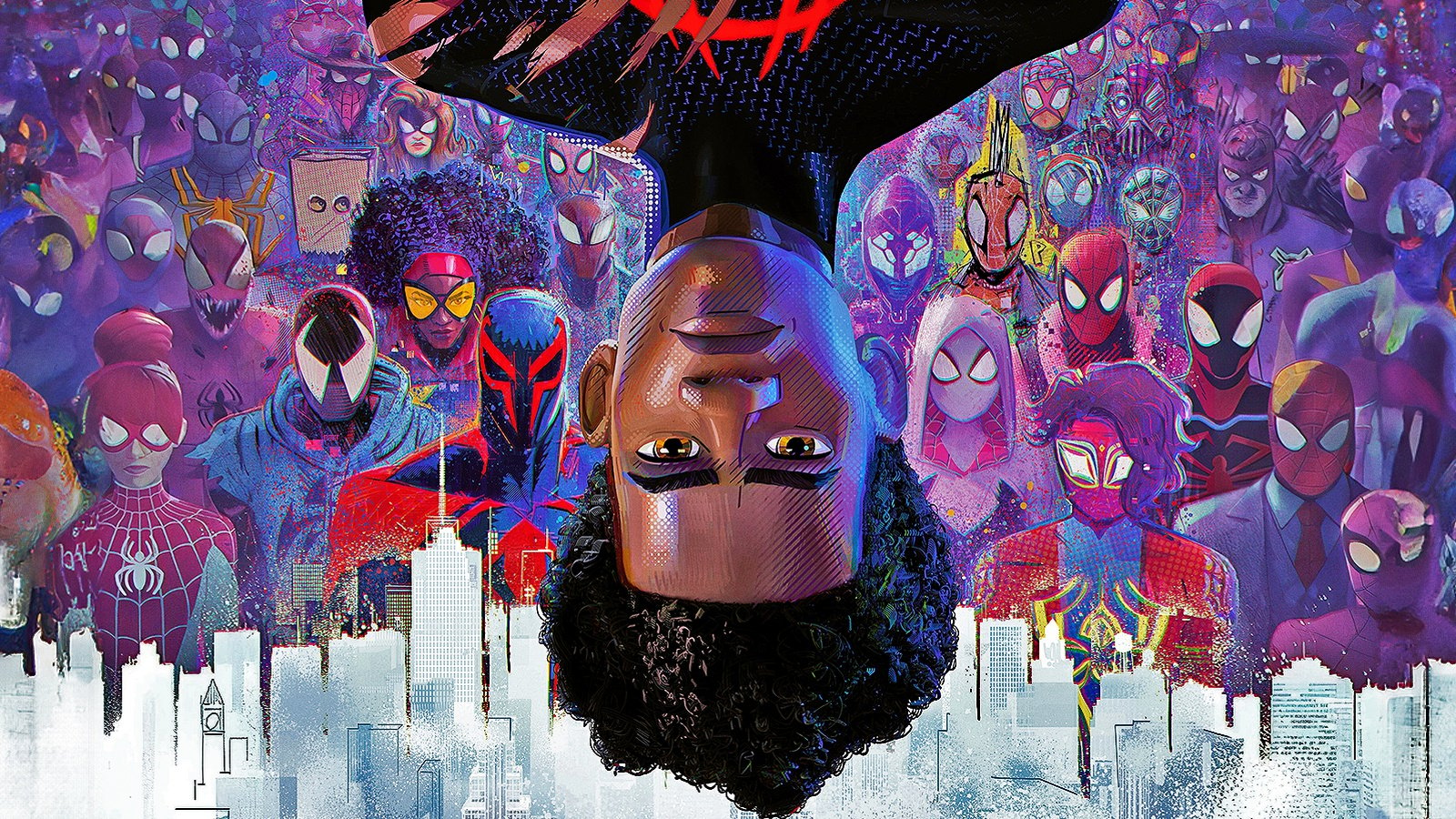

Era il 2018 quando arrivò in sala un prodotto d’animazione fuori dalle righe. Spider-man: Un nuovo universo si presentò con una tecnica sviluppata dalla Sony…

Nicola Sturgeon è stata la prima donna a occupare le cariche di Primo ministro della Scozia e leader del Partito Nazionale Scozzese dal 2014 al…

Viaggia Coperto dal vento il tuo ricordo, Ed io non so Se mi è compagno Se mi è nemico Perché mi sorregge E al contempo…

Il nuovo mese di giugno si apre con un infinità di straordinarie sorprese nel mondo del cinema e dell’intrattenimento, a cominciare dall’uscita nelle sale dell’attesissimo…

I miei occhi, nomadi, ingoiano raggi di luna, andati di traverso per la gola e si incastrano nella pupilla dell’infinito. Un uomo, trascinandosi il cielo…

Johnny Depp, classe 1963, è un attore, regista, produttore cinematografico e musicista statunitense del Kentucky. Nel corso della sua carriera camaleontica ha vinto un Golden…