Pelorias Sea Sound: line-up

C’è un luogo dove il mare incontra il ritmo, dove le correnti culturali si mescolano come strumenti in una jam session infinita. Quel luogo è…

C’è un luogo dove il mare incontra il ritmo, dove le correnti culturali si mescolano come strumenti in una jam session infinita. Quel luogo è…

Lunedì 21 luglio, a partire dalle ore 20.15, l’Università degli Studi di Messina celebrerà i suoi laureati in uno dei luoghi più suggestivi al mondo,…

Nel punto più orientale della Sicilia, dove il mare si restringe come una ferita sottile tra due terre, c’è un luogo che ha la forza…

Cammino spesso e cammino a lungo Non per diletto ma per bisogno. Percorro strade in asfalto e sterrate Che d’auto e persone son disseminate. Mi…

Viviamo in un tempo che ama definirsi civile, ma le statistiche raccontano altro. Le donne muoiono. Uccise da uomini. Non dovrebbe mai succedere, ma succede…

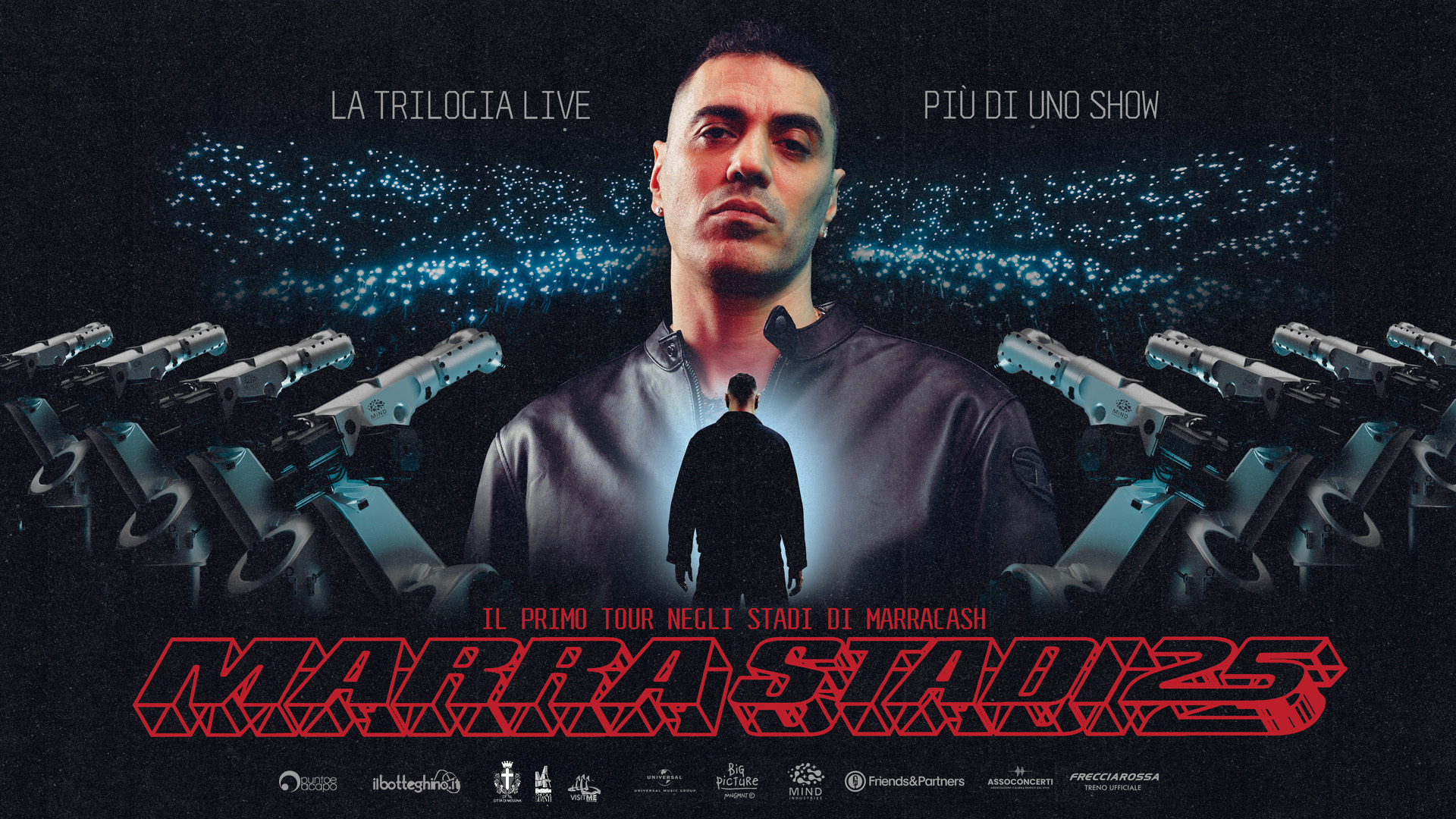

Cresce l’attesa per l’unica tappa siciliana del tour MARRA STADI 2025. Marracash si esibirà domani, sabato 5 luglio, allo Stadio Franco Scoglio di Messina. L’evento,…

Dopo il successo dell’edizione invernale, Messina si prepara ad accogliere una nuova ondata di cultura pop con “NerDays Zero”, in programma sabato 12 e domenica…

L’arte, quando è profonda, si manifesta come una riflessione sul tempo in cui nasce e sulle tensioni che lo attraversano. Negli ultimi tre album di…

Lo scorso 25 giugno l’Aula Magna dell’Università di Messina ha accolto l’amatissima scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia, che ha presentato il suo ultimo romanzo giallo…