Il cuore enorme della Terra: un’armonia tutta nostra

Che differenza c’è tra noi uomini e gli animali? Molti si sono posti tale domanda. Alcuni sono riusciti a trovare una maggior ”capacità intellettiva” nella…

Che differenza c’è tra noi uomini e gli animali? Molti si sono posti tale domanda. Alcuni sono riusciti a trovare una maggior ”capacità intellettiva” nella…

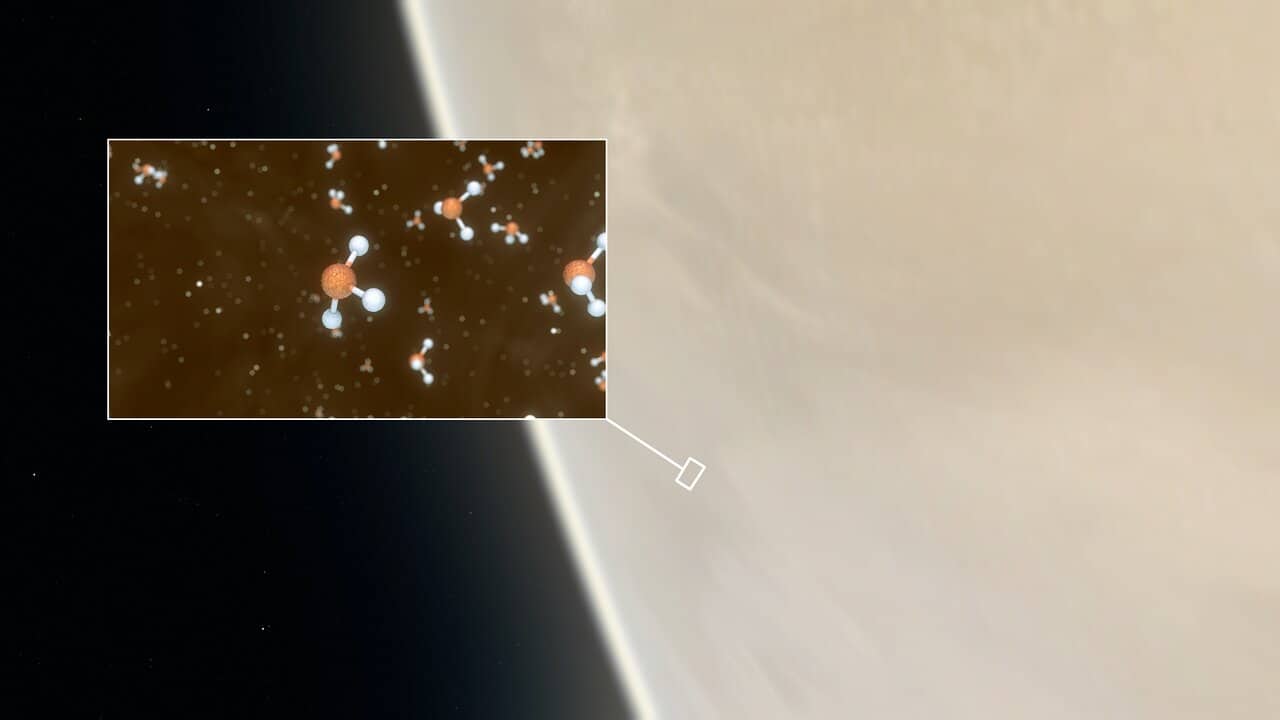

Tra non molto vedremo germogliare una piantina sulla Luna! Ne da annuncio un team di scienziati della NASA ed un gruppo di consulenti operanti presso…

Siamo abituati a meravigliarci di fronte a paesaggi fiabeschi, acque incantevoli e pianure interminabili. Tuttavia, il nostro pianeta riserva per noi non solo luoghi magici….

Il sistema che porta alla formazione di una tempesta geomagnetica è ricco di dettagli e, con essi, si realizzano alcuni dei fenomeni di cui sempre…

Il pianeta Terra, un luogo così ospitale e pullulante di vita, è stato fin dall’alba dei tempi una piccola roccaforte per la specie umana, immersa…

La sera del 24 Giugno abbiamo assistito all’ultima Superluna del 2021, detta ‘’Superluna di fragola’’. Il nome deriva dalla raccolta di questi frutti che, negli…

“Che cosa c’è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur…

In quanto esseri umani, la curiosità ci appartiene da millenni e le domande più frequenti riguardano le nostre origini: chi siamo? Da dove veniamo? Ma…

Una delle poche certezze che ha Messina è la retorica di fine estate. C’è sempre il poeta polemico di turno, la scrittrice nostalgica, lo zio…