Dove terra e mare si congiungono: Il Santuario della Madonna di Dinnammare

Messina sarà sicuramente piena di bei posti dai quali ammirare i paesaggi che la terra e il mare ci offrono, ma quale posto migliore del…

Messina sarà sicuramente piena di bei posti dai quali ammirare i paesaggi che la terra e il mare ci offrono, ma quale posto migliore del…

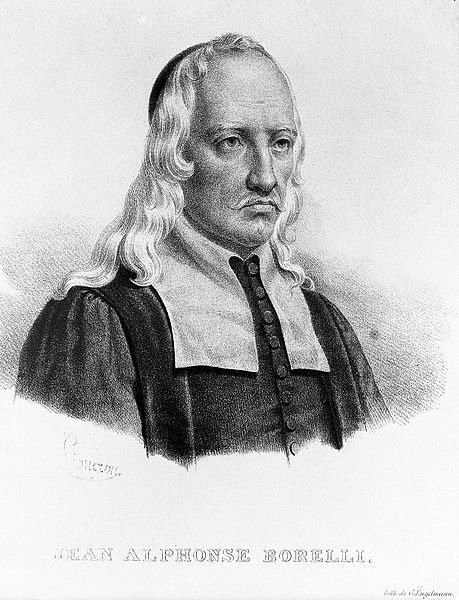

E’ impossibile essere sicuri di qualcosa, se non della nascita di Borelli a Messina e del suo insegnamento nell’Ateneo peloritano, e sulla prima ho ancora…

La primavera è ormai arrivata, l’estate si avvicina, ed anche noi di Messina da Scoprire ogni tanto ci spostiamo dall’afa e dal traffico del centro…

Da Montepulciano a Venezia, da Venezia a Innsbruck, da Innsbruck alla nostra Messina, e da lì non si sa dove, fino a finire alla corte…

Zancle, “la Falce”, la chiamavano i nostri progenitori greci: a testimonianza di come Messina, città antichissima, abbia sempre avuto, fra le sue peculiarità, quel braccio…

Ci sono luoghi a Messina in cui la Storia fa capolino senza dare troppo nell’occhio, con discrezione, come una presenza silenziosa ma fedele che veglia…

Impettito sul suo alto piedistallo di marmo, sorridente e trionfante nella sua ricca armatura cesellata, immortalato nel duraturo bronzo dalle sapienti mani di Andrea Calamech…

Messina, dicembre 1882. È una bella giornata invernale, l’aria è limpida e il sole splende sul meraviglioso panorama dello Stretto. Sulla spiaggia del quartiere marinaro…

Avete presente quel viale lungo, lungo, lungo che, passato Tremestieri vi porta dritti dritti al centro di Messina? Si, proprio quello dove c’è traffico a…