Il cinema è nato a Messina

Il cinema a Messina nacque in un epoca contemporanea alla prima proiezione cinematografica avvenuta a Parigi. Dal febbraio del 1897 Messina fiorisce di locali cinematografici…

Il cinema a Messina nacque in un epoca contemporanea alla prima proiezione cinematografica avvenuta a Parigi. Dal febbraio del 1897 Messina fiorisce di locali cinematografici…

Il declivio della catena montagnosa, dolcemente digradante verso il Faro, è popolato da villini deliziosi, mentre occhieggiano, tra il verde smeraldino dei vigneti e quello…

A 150 metri sul livello del mare, a vegliare la città di Messina da un arcano nemico vi è il misterioso Castellaccio, una delle fortezze più…

La città di Messina e l’intero mondo della cultura sono in lutto per la prematura scomparsa di Franz Riccobono, storico e cultore delle tradizioni popolari…

27 gennaio 1945, Auschwitz. Durante un’operazione, nel mentre della Seconda Guerra Mondiale, delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa, viene scoperto e vengono aperti i cancelli di…

Messina è una città antichissima: la tradizione (per calcolo del grande Francesco Maurolico attraverso la cronologia di Eusebio da Cesarea) pone la sua nascita nell’anno…

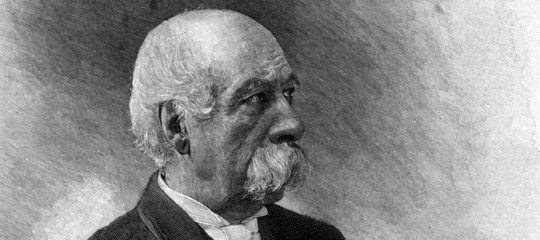

Torna il filone legato ai Parlamentari d’Italia eletti a Messina con il primo Presidente del Consiglio meridionale della storia del Regno: il siciliano Francesco Crispi,…

Nonostante la pandemia abbia caratterizzato tutto il 2020 e stia continuando ad accaparrarsi anche buona parte del 2021 con i cinema ancora chiusi, non possiamo…

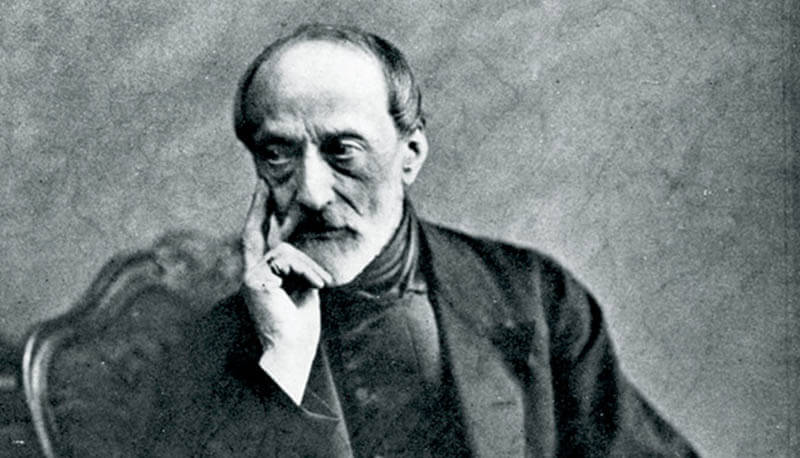

Torna il filone legato ai Parlamentari d’Italia eletti a Messina con una personalità di grande spicco, uno dei Padri del Risorgimento italiano: stiamo parlando di…