La cultura della parola: Quasimodo e la poesia

Salvatore Quasimodo, vincitore del Premio Nobel per la poesia nel 1959, è stato uno dei massimi esponenti della letteratura italiana del Novecento. Le sue opere,…

Salvatore Quasimodo, vincitore del Premio Nobel per la poesia nel 1959, è stato uno dei massimi esponenti della letteratura italiana del Novecento. Le sue opere,…

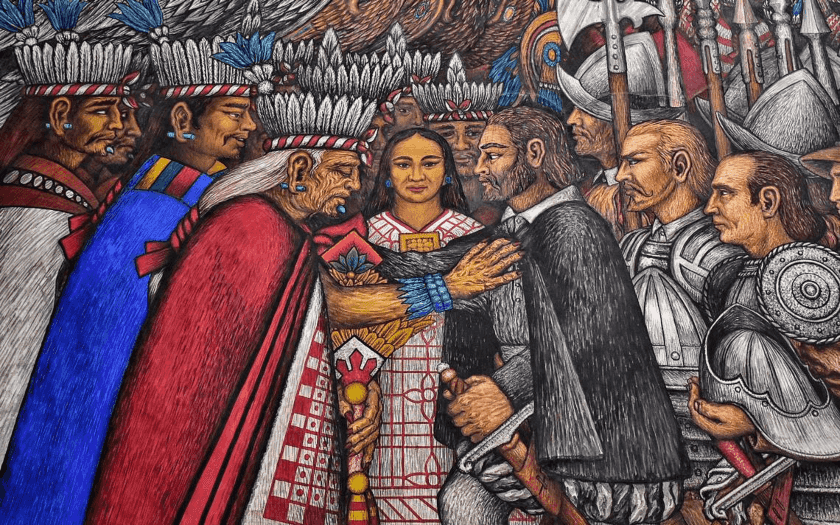

Quando nel corso della storia si origina una collisione tra due realtà culturali diverse, sono due le possibilità che si presentano come ipotetico futuro: che…

Manca, ormai, poco più di un mese al termine dell’affascinante mostra tenuta presso il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane di Catania. Curata dall’archeologo…

Un gigante tra passato e presente Sebbene sia ormai morto da quasi duecento anni, Friedrich Nietzsche ha scosso le fondamenta della Filosofia contemporanea, provocando grande…

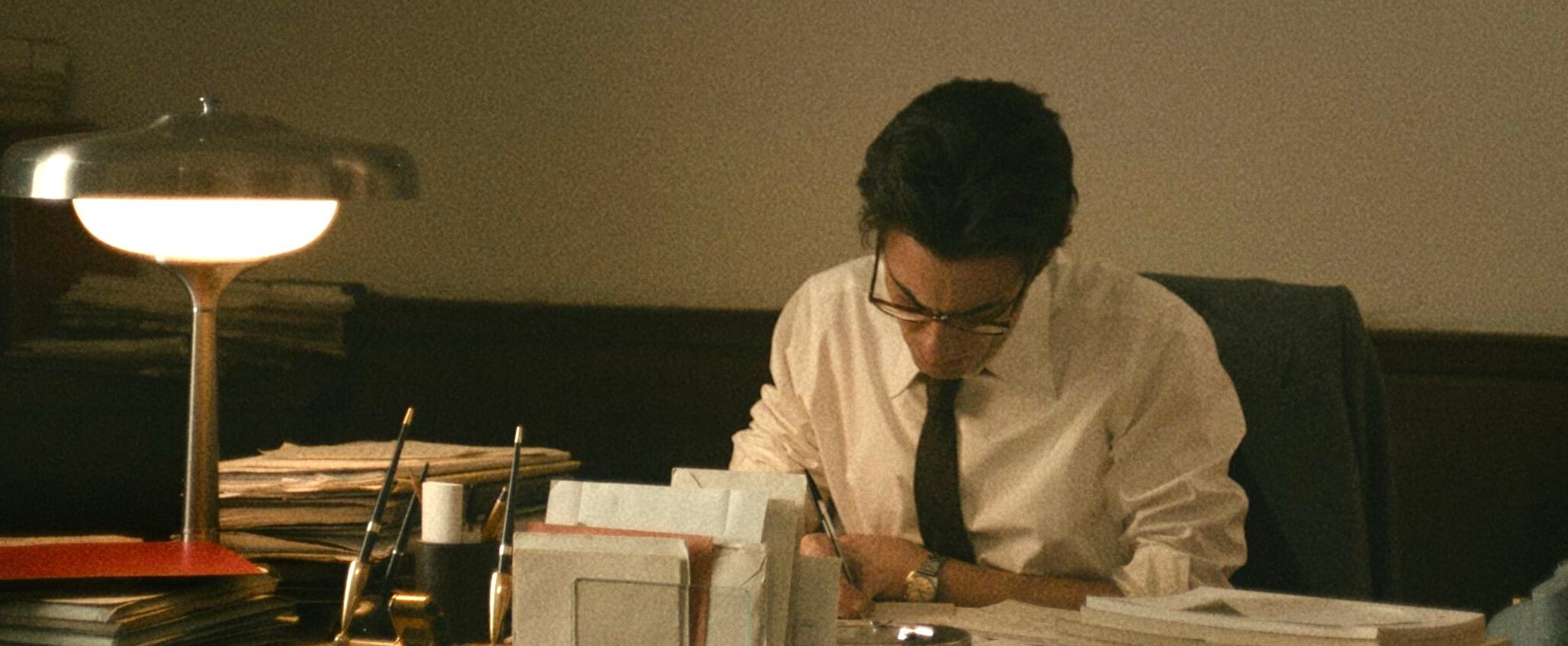

Berlinguer: la grande ambizione è un biopic di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. Presentato in anteprima all’apertura della Festa del Cinema di Roma 2024,…

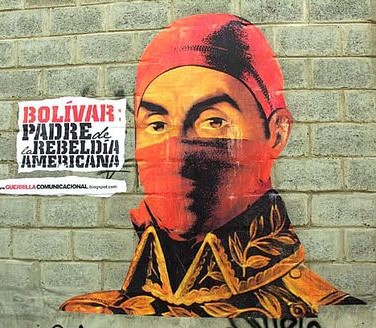

Simòn Bolìvar, proclamato ”El Libertador” del Sud America, è una delle personalità più affascinanti e complesse della storia dell’umanità. Il mito e la realtà si…

L’Insegnamento del Dolore L’essere umano, sin dai suoi albori, ha vissuto l’atrocità della guerra come un marchio indelebile sulla propria storia. Le cronache…

A poco meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli USA, esce nelle sale un film incentrato proprio sulla figura di uno dei due…

John Fitzgerald Kennedy nasce il 29 maggio del 1917 a Brookline nel Massachusetts. La sua famiglia aveva origini irlandesi; suo padre Joseph Kennedy era il…