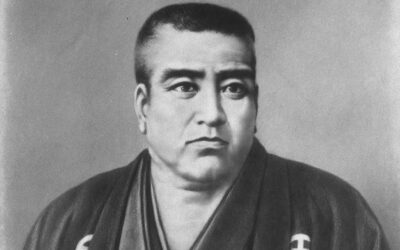

L’Ultimo Samurai: dietro la leggenda

Immaginiamo la storia dell’uomo come un enorme quadro. Eccolo al centro di un disordinato atelier, dove un pittore s’avvicina. Il pennello ora diventa spada, poi…

Immaginiamo la storia dell’uomo come un enorme quadro. Eccolo al centro di un disordinato atelier, dove un pittore s’avvicina. Il pennello ora diventa spada, poi…

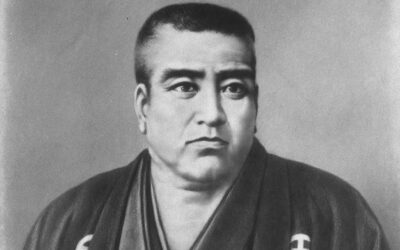

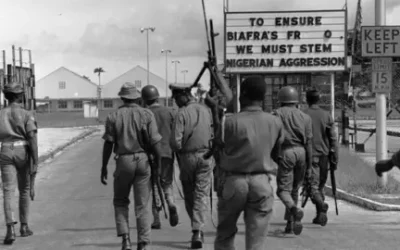

“Abbiamo combattuto come combattono gli eroi. Abbiamo osato come solo gli dei osano. Siamo disillusi dall’insensibilità del mondo verso il dramma del nostro popolo” Ha…

Il Messina Opera Film Festival è alle porte: tra i numerosi e attesissimi appuntamenti spicca, il prossimo 6 dicembre, Resta Diva, omaggio a Maria Callas….

Nomi che bruciano: la storia delle donne che il mondo non ha protetto Oggi, 25 novembre, il mondo sembra più silenzioso, come se trattenesse il…

“I bambini non dovrebbero lavorare sui campi, ma sui sogni” Poche parole, forse scontate da leggere. Eppure, tra le pagine del libro della vita, sono…

Cosa rende qualcosa bello? È una questione di forma? Di verità? Di emozione? Dalla Grecia antica ai giorni nostri, l’umanità ha inseguito — e spesso…

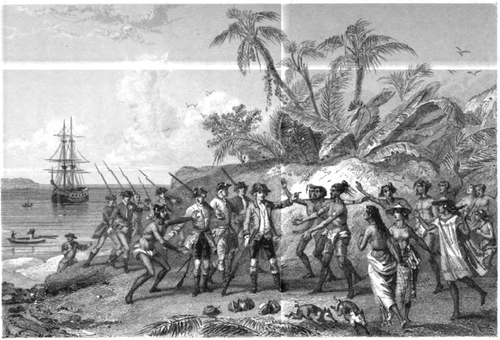

Verso l’ignoto: una moderna Odissea “Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze.”…

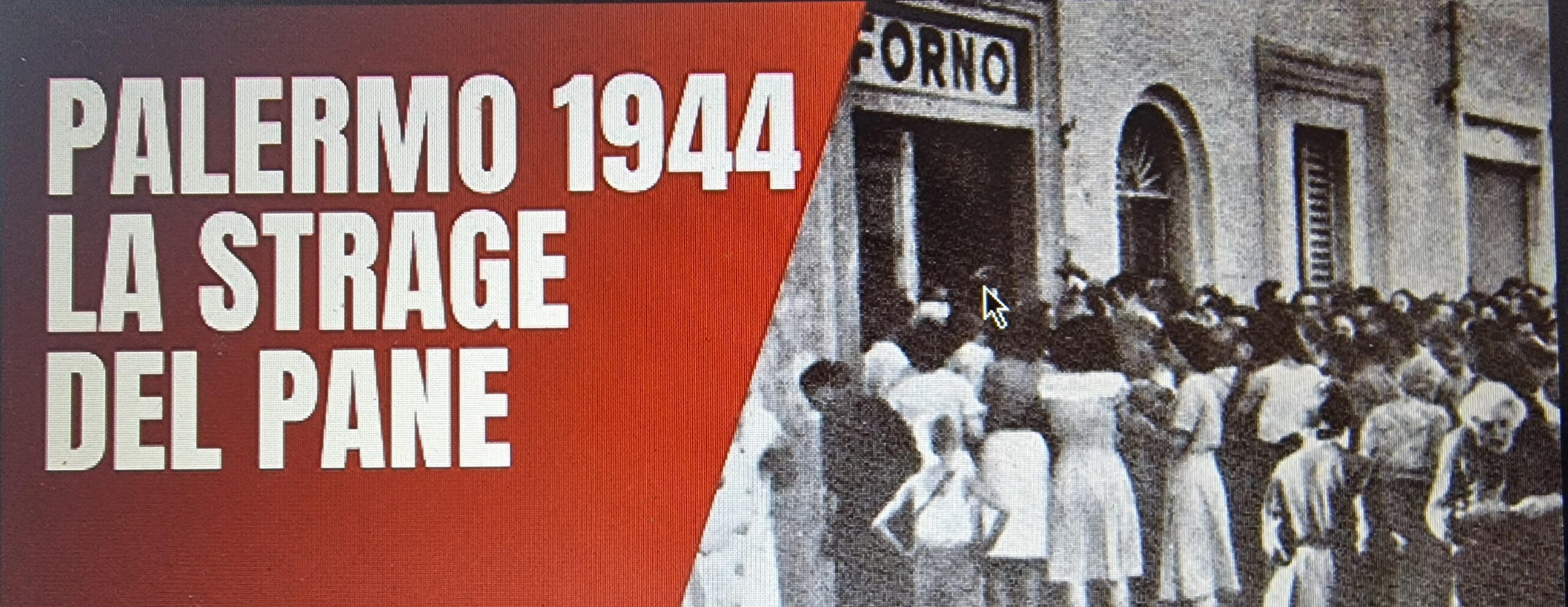

Correva l’anno 1944, era il 19 ottobre e la Sicilia aveva fame. Palermo aveva fame. Le sue figlie e figli chiedevano pane e pasta per…

Ogni primo maggio si conclude quella tripletta di giorni rossi nel calendario che, da Pasquetta passando per il 25 aprile fino al primo maggio stesso…