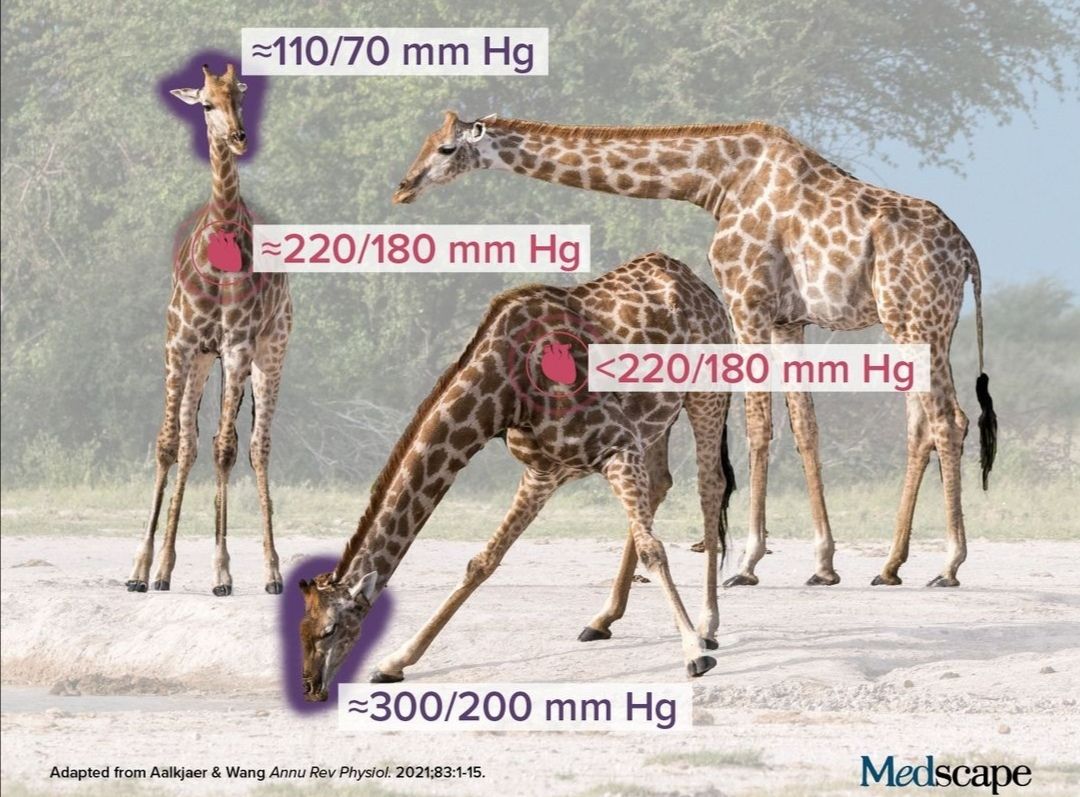

Giraffe: il segreto per un cuore sano

L’estrema lunghezza del collo delle giraffe fa sì che i loro ventricoli debbano lavorare a pressioni altissime: come fanno ad avere un cuore sano? Elenco…

L’estrema lunghezza del collo delle giraffe fa sì che i loro ventricoli debbano lavorare a pressioni altissime: come fanno ad avere un cuore sano? Elenco…

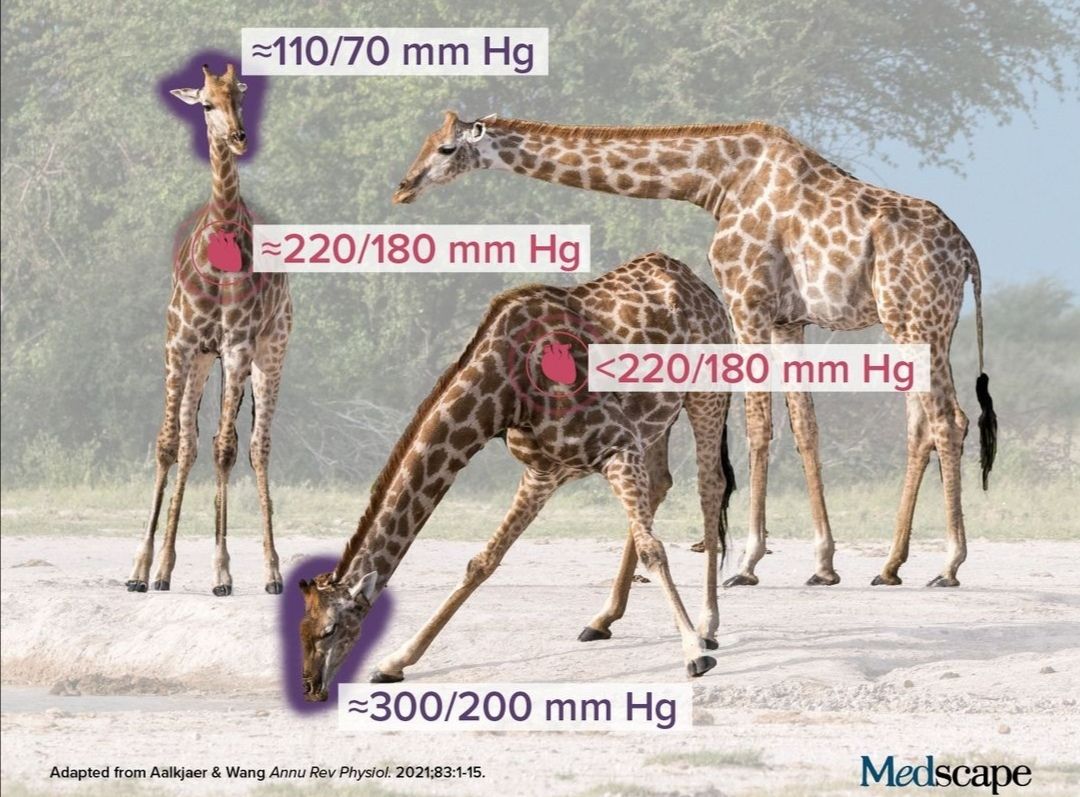

Terapia protonica (protonterapia), una tecnologia innovativa e in evoluzione costante, ma con difficoltà legate agli enormi costi. Recentemente però, grazie alle nuove scoperte (protonlaserterapia) potrebbe…

L’istituto Rizzoli di Bologna mediante la tecnica della crioterapia, è riuscito a curare i primi sei pazienti affetti da fibromatosi desmoide. Cos’è la fibromatosi desmoide?…

È di ieri, 7 Giugno 2021, la fantastica notizia dell’approvazione, da parte dell’FDA (Food and Drug Admininistration), dell’Aducanumab (nome commerciale Aduhelm), il primo farmaco specifico…

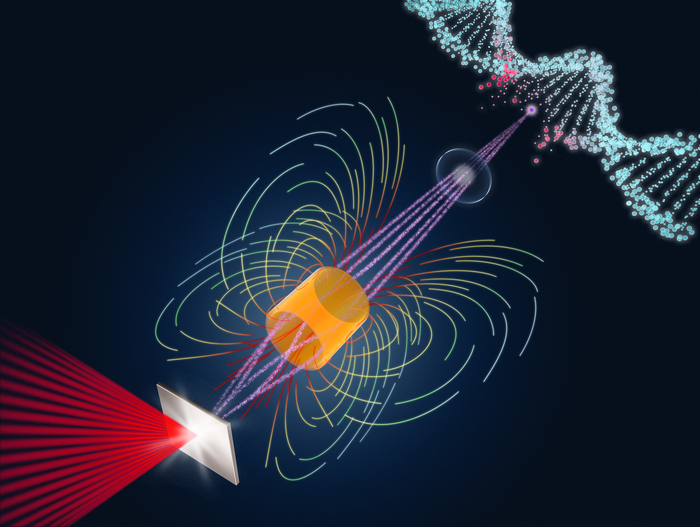

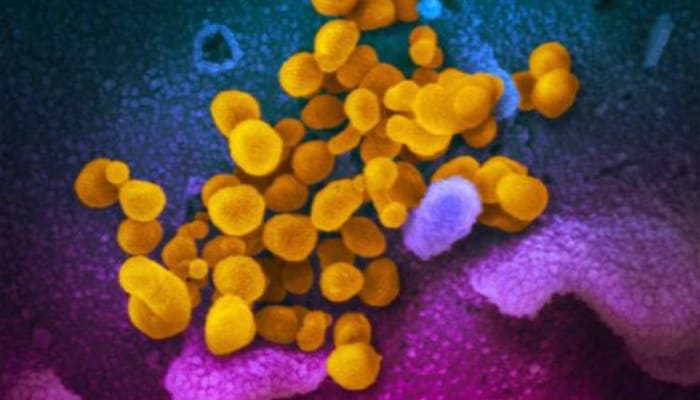

Recentemente la corsa al vaccino anti-SARS-CoV2 sembra aver ricevuto un’accelerata decisiva: in studi di fase tre, i due sieri delle case farmaceutiche americane Pfizer e…

Secondo le varie fonti scientifiche i primi casi di Covid-19 si sono verificati in Cina tra ottobre e novembre 2019, per poi aumentare esponenzialmente intorno…

Nella nostra rubrica abbiamo già visto come nei bambini la Covid-19 abbia un decorso indolente (letalità molto bassa: circa 0,06% nella fascia di età 0-15…

È stata recentemente pubblicata su GitHub la documentazione di Immuni, l’App per il tracciamento dei contatti già preannunciata che potrebbe diventare un alleato importante nella…

Da quando la minaccia Covid19 ha iniziato a prendere forma, destando un notevole allarme mondiale per la sua rapida diuffusibilitá e altissima contagiosità, un particolare…