La salute mentale è diventata il nuovo fronte di disuguaglianza sociale

A gennaio 2026 i numeri parlano chiaro: 38.000 contratti non rinnovati in un solo mese, secondo i dati Istat dell’8 gennaio. Le vittime designate sono…

A gennaio 2026 i numeri parlano chiaro: 38.000 contratti non rinnovati in un solo mese, secondo i dati Istat dell’8 gennaio. Le vittime designate sono…

C’è una sensazione che accomuna tutti: è il ronzio costante nelle orecchie anche dopo un fine settimana di presunto riposo. È la sensazione di dover…

Ancora oggi, la salute mentale rappresenta un tabù per molti: la figura dello psicoterapeuta o dello psichiatra non sono visti come una possibile via d’uscita…

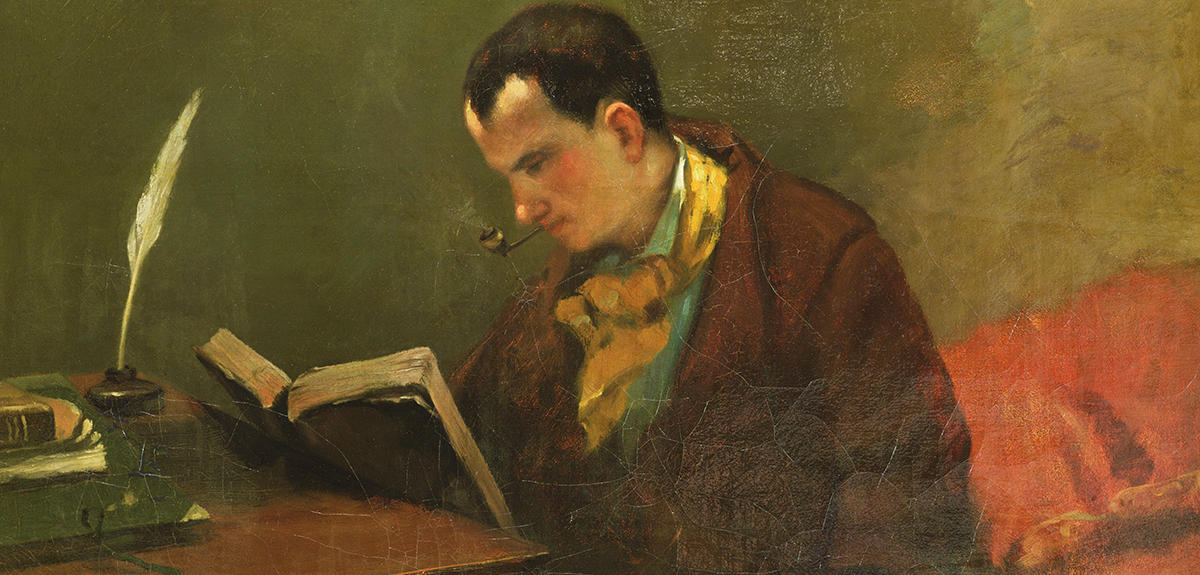

Dall’armonia all’inquietudine: la svolta nella vita di Baudelaire Charles Baudelaire nasce a Parigi il 9 aprile 1821, in una vecchia casa del Quartier Latin, al…

Proprio ieri, il 20 marzo, si celebrava la Giornata mondiale della felicità. Quell’emozione passeggera che, con un senso di soddisfazione, gioia e serenità, riempie la…

Benvenuti sulla nave dei pazzi, chi è sano mentalmente è quello strano quassù, la prima regola per salire a bordo è quella di avere…

Ma come si vive l’Università? Esiste un manuale da qualche parte? Ma soprattutto, c’è un modo per poterla vivere serenamente? Come tutti gli studenti che…

L’8 Dicembre 2019 è stato identificato a Wuhan il primo caso di Covid-19. Ha avuto così inizio una delle più gravi pandemie mondiali che, a…