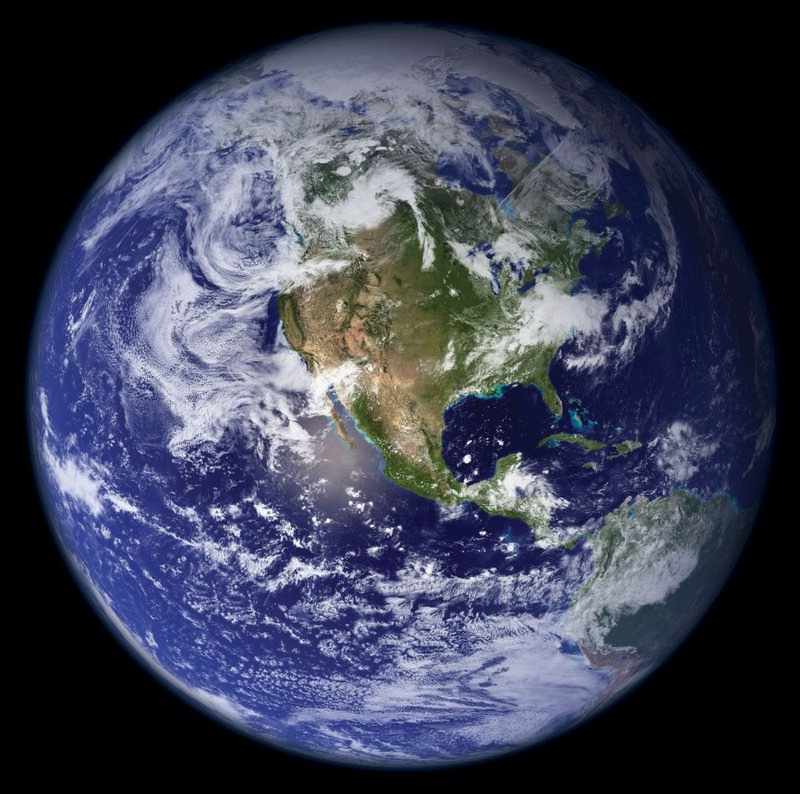

Distacco della piattaforma Conger: cosa accade in Antartide

Le terre dei ghiacciai sono solo alcune delle vittime del riscaldamento globale. Tra tutte le aree colpite, l’Artico e l’Antartide, insieme alla calotta groenlandese, sono…

Le terre dei ghiacciai sono solo alcune delle vittime del riscaldamento globale. Tra tutte le aree colpite, l’Artico e l’Antartide, insieme alla calotta groenlandese, sono…

Gli uomini hanno colonizzato il pianeta in maniera efficiente, tanto da occupare gli ambienti più rigidi dal punto di vista climatico. Il National Snow and…

Nell’immaginario collettivo i batteri sono indissolubilmente legati alle infezioni e quindi al concetto di malattia. In pochi sanno che in realtà solo una minima parte…

Uno studio dell’autorevole “Lancet” dice che per impedire il collasso del pianeta dovremo cambiare radicalmente dieta e sistemi di produzione alimentari, riducendo drasticamente i consumi…