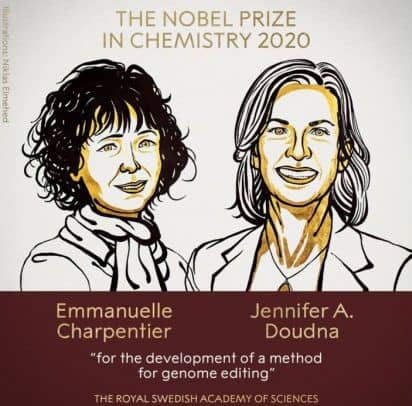

CRISPR Cas9 è Nobel per la Chimica 2020, cos’è?

l Nobel per la Chimica quest’anno è stato “vinto a parimerito” dalla chimica americana Jennifer A. Doudna e dalla biochimica francese Emmanuelle Charpentier, per lo sviluppo di CRISPR Cas9, una tecnica di editing…