Votare o non votare? Il futuro della democrazia è nelle nostre mani

In quest’epoca, in cui l’indifferenza politica sembra contagiosa e il cinismo serpeggia tra le pieghe della società, è più urgente che mai riaffermare un principio…

In quest’epoca, in cui l’indifferenza politica sembra contagiosa e il cinismo serpeggia tra le pieghe della società, è più urgente che mai riaffermare un principio…

Referendum e forma di governo: il seminario organizzato dal Prof. Alberto Randazzo al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’università di Messina. Ospite Andrea Morrone, Professore ordinario di diritto costituzionale di UniBo.

In esclusiva per il podcast di Radio UniVersoMe The Box, abbiamo intervistato il prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina, Prof. Giovanni Moschella. A seguito delle…

Elon Musk, nuovo patron di Twitter, sembrerebbe non averne azzeccate molte dopo l’acquisizione della società in ottobre. Tra licenziamenti, dimissioni, nuove politiche sui contenuti della…

Il conflitto Russia-Ucraina iniziato 7 mesi fa con l’invasione russa del territorio ucraino non intravede al momento una fine, bensì una coltre densa di minacce…

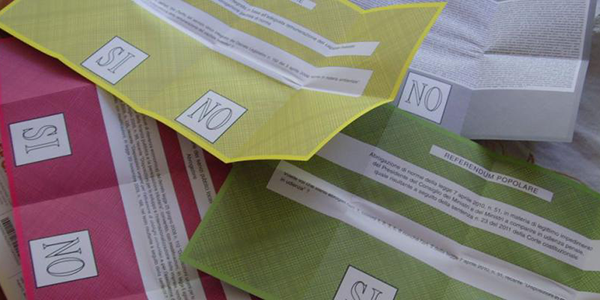

Si sono chiuse ieri sera alle 23 le votazioni sui cinque quesiti del Referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali. Al contempo, diversi comuni…

Dopo l’ultimo referendum, tenutosi nel 2016 riguardo l’estrazione degli idrocarburi, domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, tutti gli italiani saranno nuovamente chiamati a votare,…

La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sulla Cannabis legale, dopo che la stessa ha respinto nella giornata di martedì il quesito sull’eutanasia. Il presidente…

È stato compiuto il primo passo a Montecitorio a favore dell’approvazione di un testo base per la legge sul suicido assistito. La nuova norma, però,…