Gradatim

Mi domando a volte dove prendano forma le parole, in un percorso da dentro a fuori, da fuori a dentro spingono dalla nostra testa al…

Mi domando a volte dove prendano forma le parole, in un percorso da dentro a fuori, da fuori a dentro spingono dalla nostra testa al…

Cammino lungo la nostalgica via, ascolto il rumore delle fronde degli alberi ormai stanchi. Odore di terra bagnata, la pioggia l’ha accarezzata, il vento quasi…

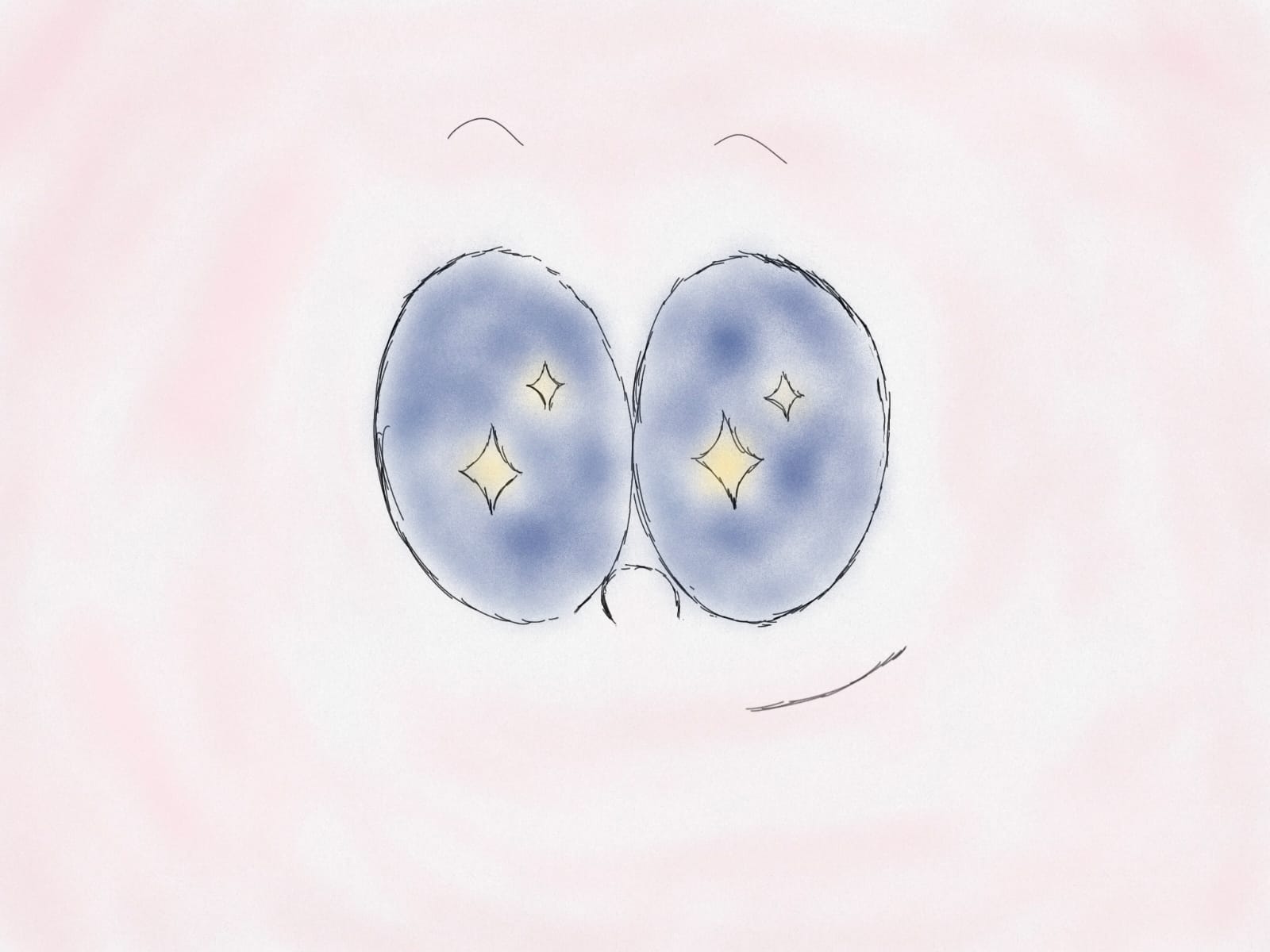

Se vuoi guardarmi negli occhi Ci penseranno le stelle E se vorrai il mio sorriso aspetta Che la luna sorge presto Un abbraccio si perde…

Non togliermi il tuo amore, le tue parole, il tuo sorriso. Toglimi il vino e il vizio del fumo, toglimi le scarpe, la maglia, il…

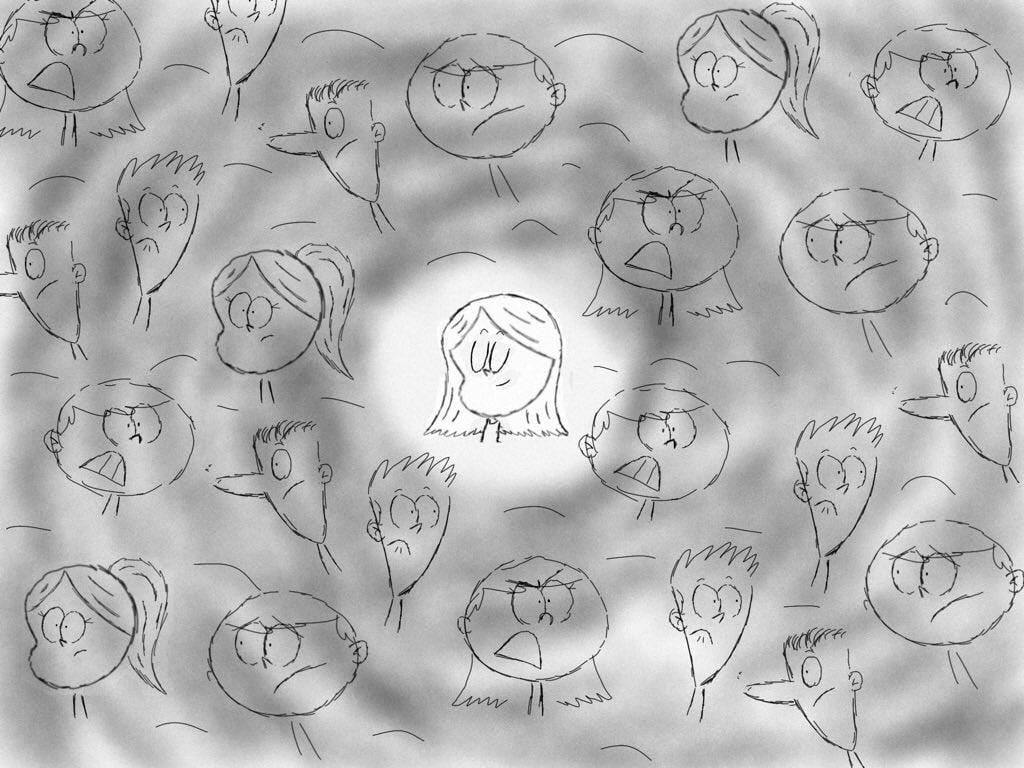

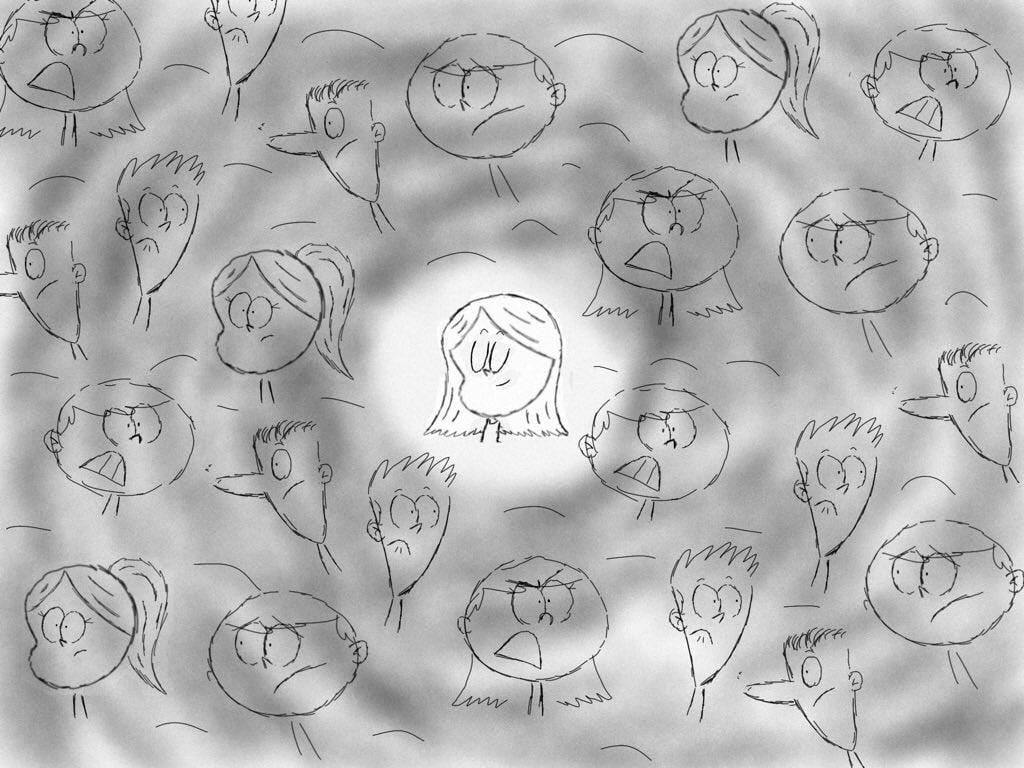

Se giungesse una persona perfetta, con fare bonario, e ci tendesse la mano? Quella stessa persona s’insinua nel cuore, con apparenza composta, e ne fa…

Leggerti è stato difficile Una mente violata come una capsula del tempo Sepolta in giardino. Ma non ti diseppellirò più perché il passato merita il…

Piove a dirotto sull’angelo del campanile, mentre cammino sotto un cielo terso, vengo trafitto da migliaia di spine, nessun segno di Dio, ma solo un…

Dentro il buio ed il silenzio di una notte senza tempo mentre chiudo gli occhi piano vedo arancio e poi mi perdo Nei tuoi occhi…

Candida neve,frettolosi passanticorrono per strada.Le luci delle vetrine,quasi soffuse,illuminano pocola vecchia via.Al centro s’innalzaun albero abbellitocon colori festosi.Profumo di vischio,di biscotti caldie di aria natalizia.Il…