Kennedy moriva 60 anni fa: uno zoom sul politico

John Fitzgerald Kennedy nasce il 29 maggio del 1917 a Brookline nel Massachusetts. La sua famiglia aveva origini irlandesi; suo padre Joseph Kennedy era il…

John Fitzgerald Kennedy nasce il 29 maggio del 1917 a Brookline nel Massachusetts. La sua famiglia aveva origini irlandesi; suo padre Joseph Kennedy era il…

Nel vasto panorama letterario italiano, sono tantissime le figure di letterati che sfuggono al canone o che, per considerazione della critica, rientrano nella definizione di “poeti…

Oggi compie gli anni un gigante del rap americano, ossia Eminem (al secolo Marshall Bruce Mathers III). Conosciuto anche dietro lo pseudonimo di Slim Shady,…

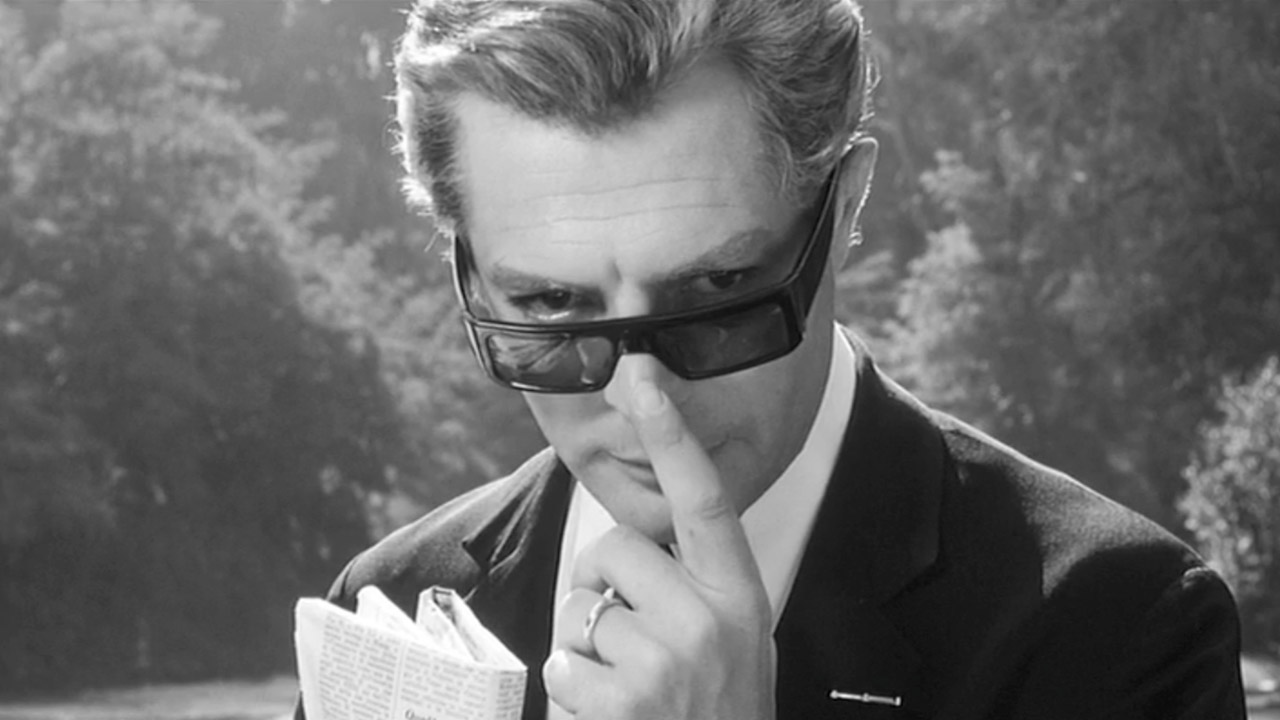

“Marcello è un magnifico attore. Ma è soprattutto un uomo di una bontà incantevole, di una generosità spaventosa. Troppo leale per l’ambiente in cui vive….

Arrivavano al Festival di Sanremo da favoriti, ma nessuno si aspettava un risultato così unanime e plebiscitario. L’affetto li ha travolti, sin dal primo giorno:…

In occasione della mostra temporanea “Apollo&Arte“, che ridona vita alla via San Filippo Bianchi, torna la rubrica “NextGenerationMe”. I protagonisti di oggi sono i giovani…

“L’Italia appartiene a due differenti sistemi storico-politici. Essa è insieme continentale e mediterranea. […] Tra i vantaggi c’è quello di poter collegare le parti diverse…

Quante volte, nel caos cittadino, cerchiamo di dare un punto di riferimento ai nostri amici dicendo di trovarci vicino al Tribunale, sulla Tommaso Cannizzaro? Quante…

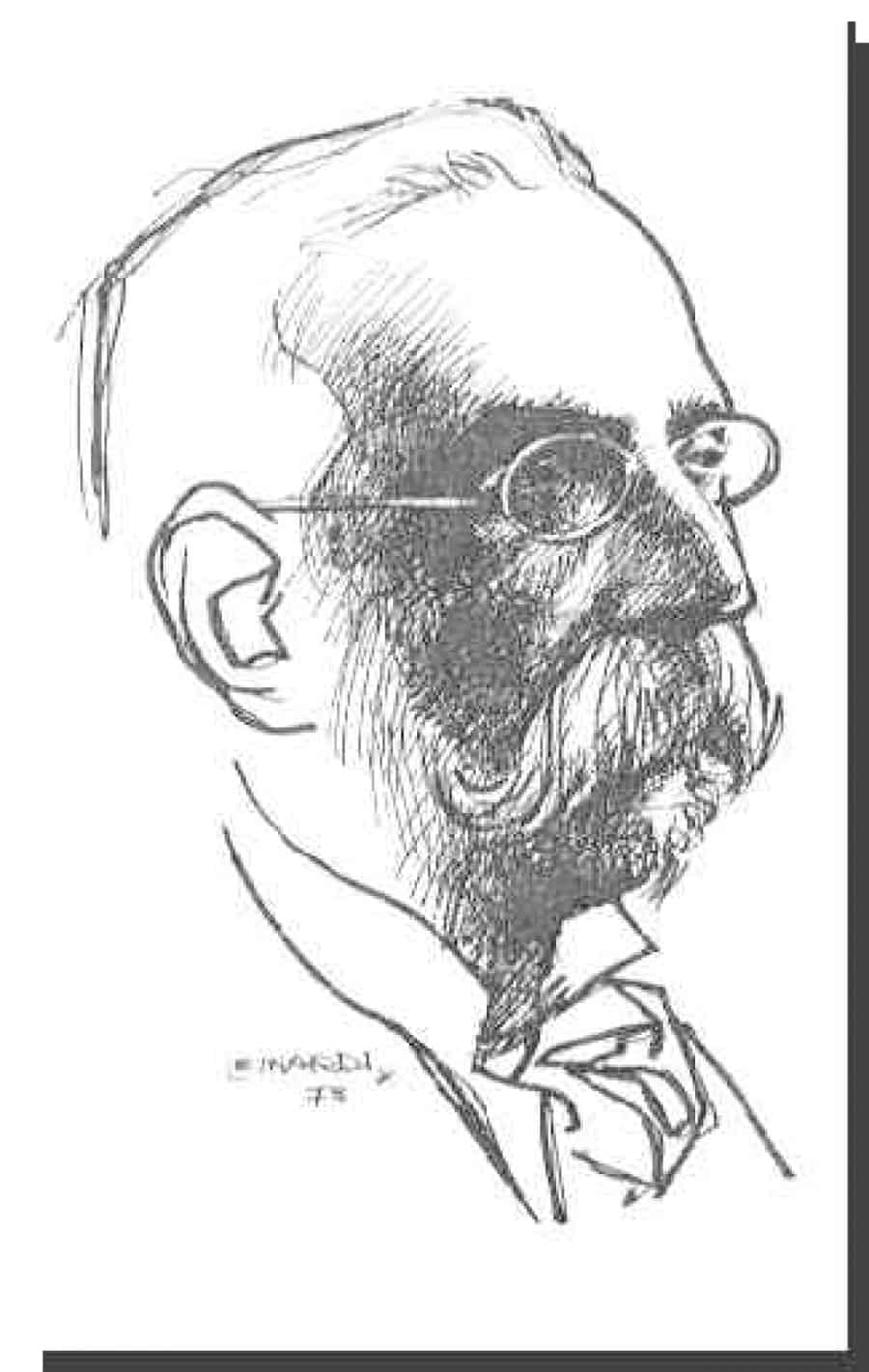

Pietro Castelli. Questo nome, riferito al contesto messinese, in un primo momento evoca nient’altro che il nome di una via o quello dell’Orto Botanico cittadino….