Inaugurato il Master in Istituzioni Parlamentari e Assembleari. Le parole di Barbara Floridia, Presidente della Commissione vigilanza Rai

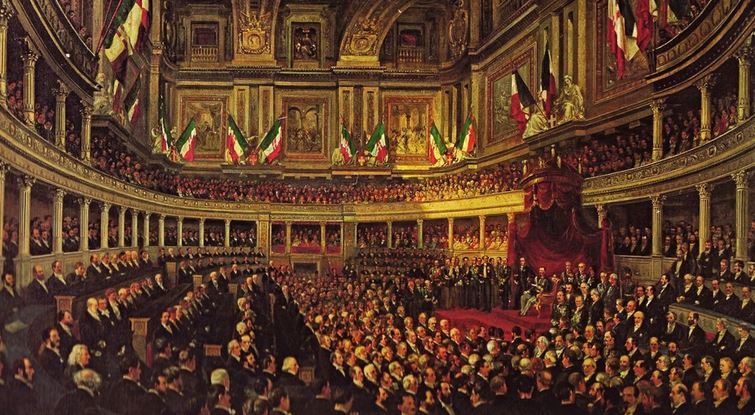

L’11 Marzo presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Messina si è tenuta l’inaugurazione del Master in istituzioni parlamentari e assembleari con la partecipazione di…