Nessuna immagine disponibile

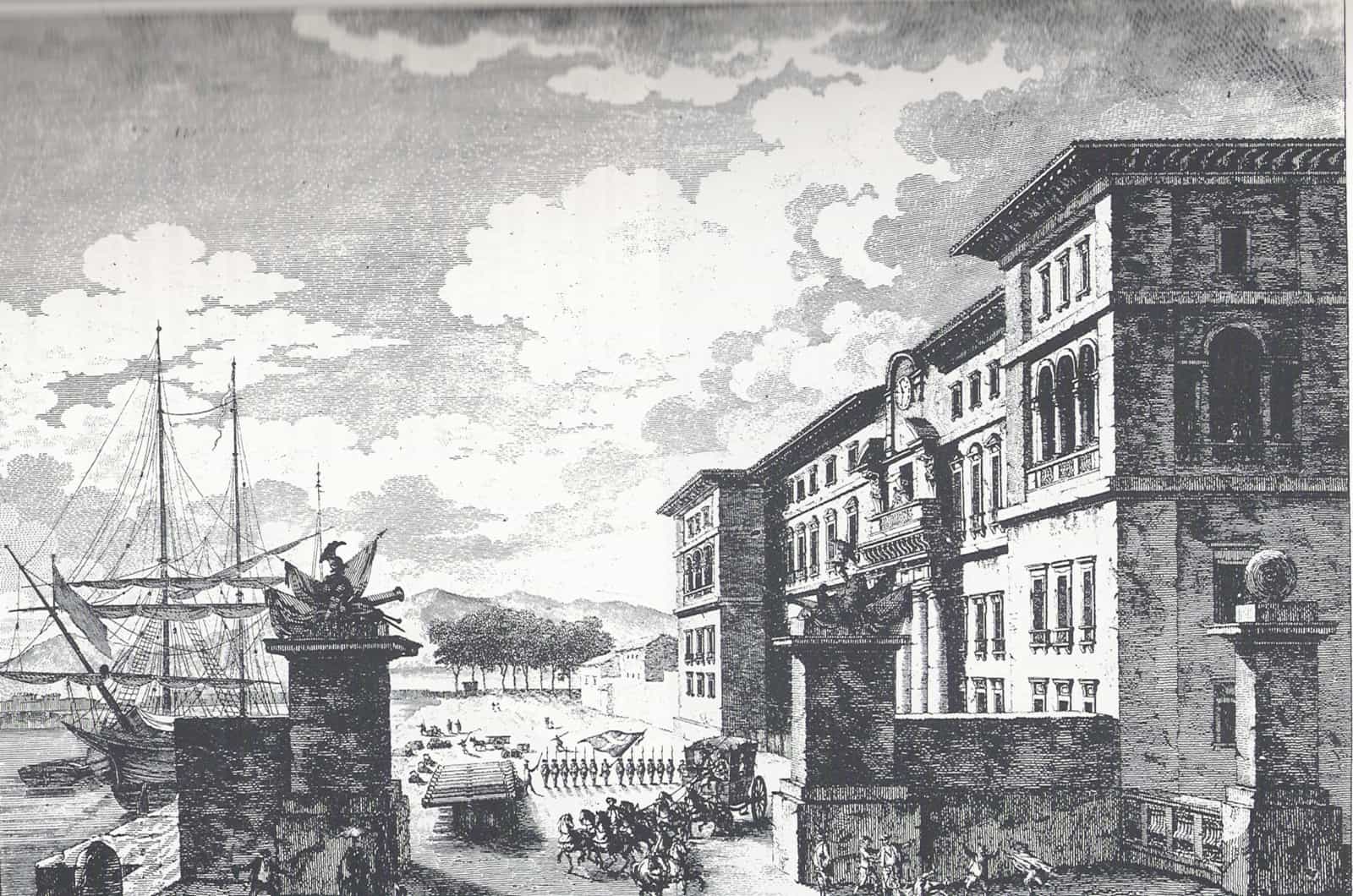

Messina nel 1780: il quartiere “San Giovanni”

Ritorna l’appuntamento dedicato al viaggio nella Messina del 1780. L’architetto Giannone oggi ci accompagna nel quartiere “San Giovanni”. Il quartiere La contrada di San Giovanni…