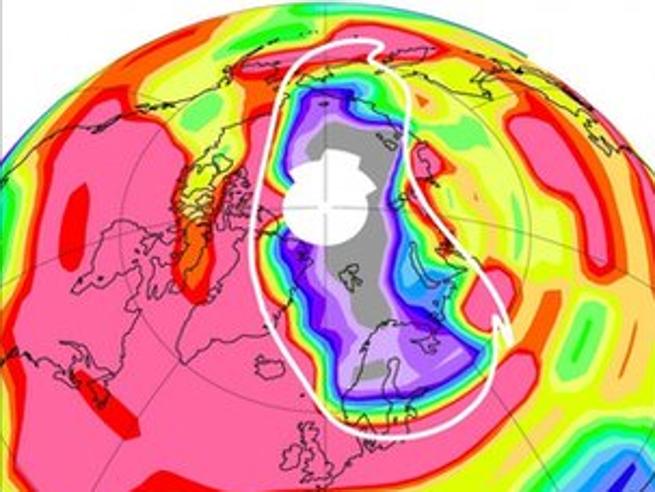

Il buco dell’ozono si sta chiudendo: un successo per la scienza e la politica internazionale

Nel corso degli ultimi anni l’attenzione mediatica sui temi ambientali è aumentata esponenzialmente. Grazie all’azione di numerose organizzazioni di attivisti e all’apporto della comunità scientifica…