Gravity: un’avventura nello spazio, tra fisica e fantascienza

Il film di Cuarón ha stregato la critica, un po’ meno gli scienziati. Non solo Nolan, anche Alfonso Cuarón ha provato a giocare con la…

Il film di Cuarón ha stregato la critica, un po’ meno gli scienziati. Non solo Nolan, anche Alfonso Cuarón ha provato a giocare con la…

In quanto esseri umani, la curiosità ci appartiene da millenni e le domande più frequenti riguardano le nostre origini: chi siamo? Da dove veniamo? Ma…

L’amore per la fisica di Nolan ritorna con Interstellar. Ma avrà commesso errori scientifici anche questa volta? Christopher Nolan, lo sappiamo, nella fisica ci sguazza….

Stoccolma, 6 ottobre: il premio Nobel per la Fisica 2020 conferma ancora le teorie di Einstein. Quest’anno la Reale Accademia di Svezia premia gli scienziati…

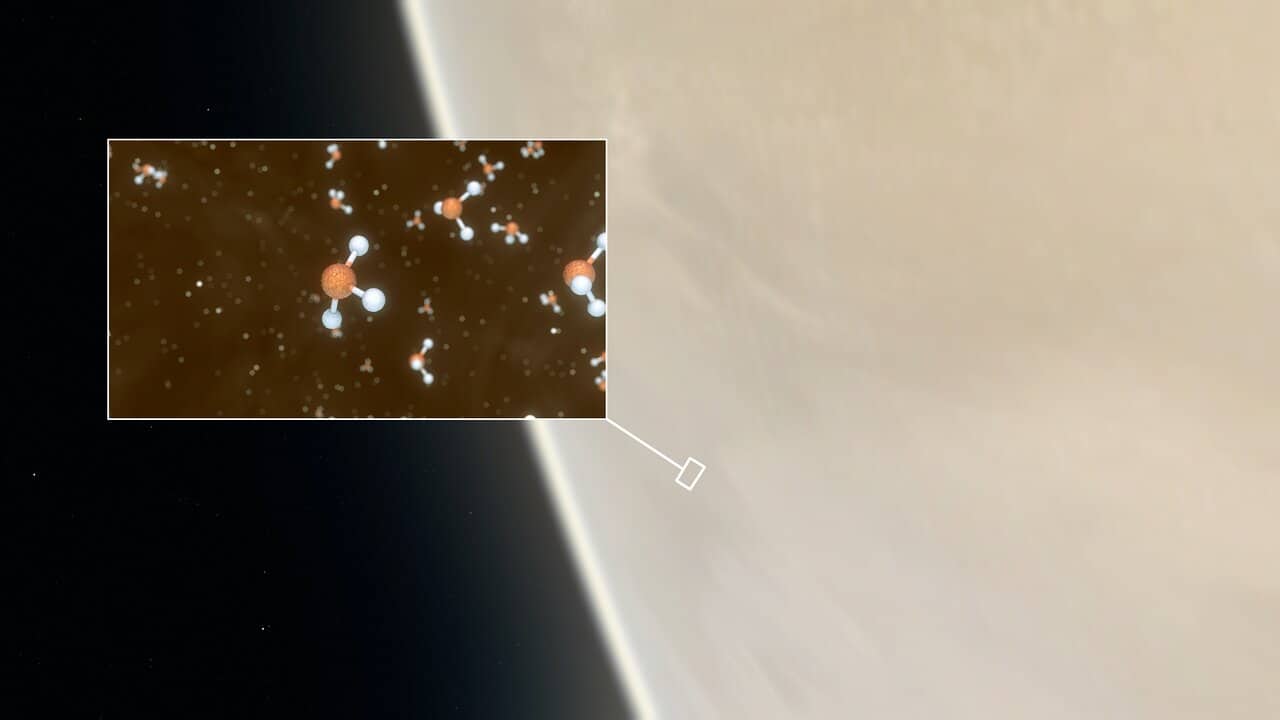

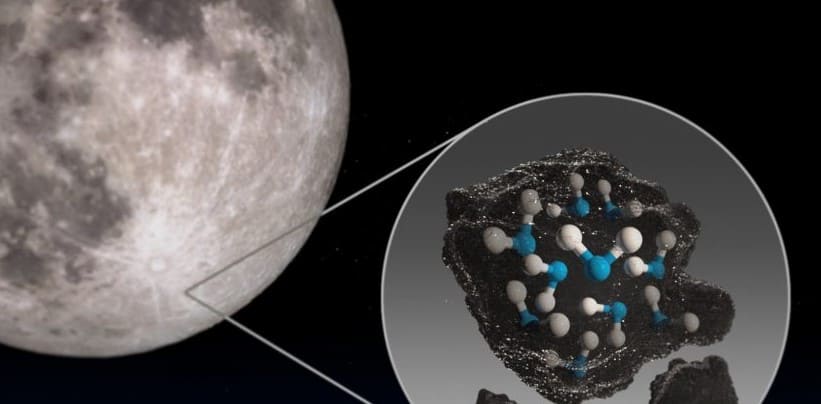

Ieri, 26 ottobre, in questo catastrofico 2020 una fantastica notizia ha acceso gli animi degli astrofili: la NASA ha annunciato che “è stata scoperta dell’acqua…

Il 21 ottobre alle ore 00:12 italiane, la sonda Osiris-Rex è entrata in contatto per pochi secondi con l’asteroide Bennu per prelevare campioni da riportare…

Un’analisi scientifica del film di Ridley Scott, tra buffe imprecisioni e trovate (poco) geniali. Avere una laurea in fisica ha diverse ripercussioni. La perdita della…

Il paradosso di Olbers, proposto dall’astronomo tedesco a cui deve il nome nel 1826, ci pone davanti a una delle, apparentemente banali, domande che tutti…

Un asteroide classificato come “potenzialmente pericoloso”, ma che di pericoloso ha solo il nome, sta per passare nei nostri cieli: gli esperti rassicurano Il 4…