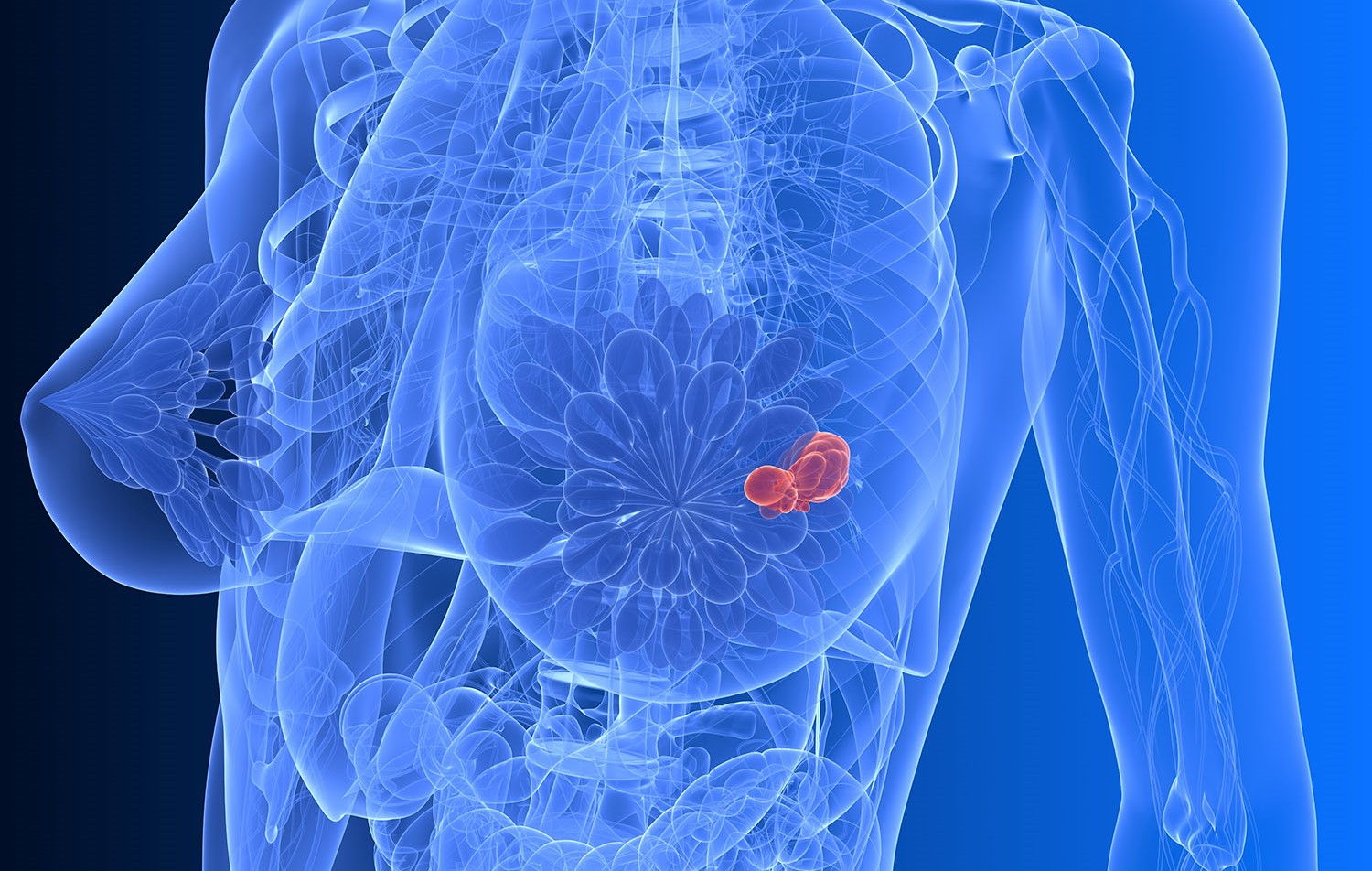

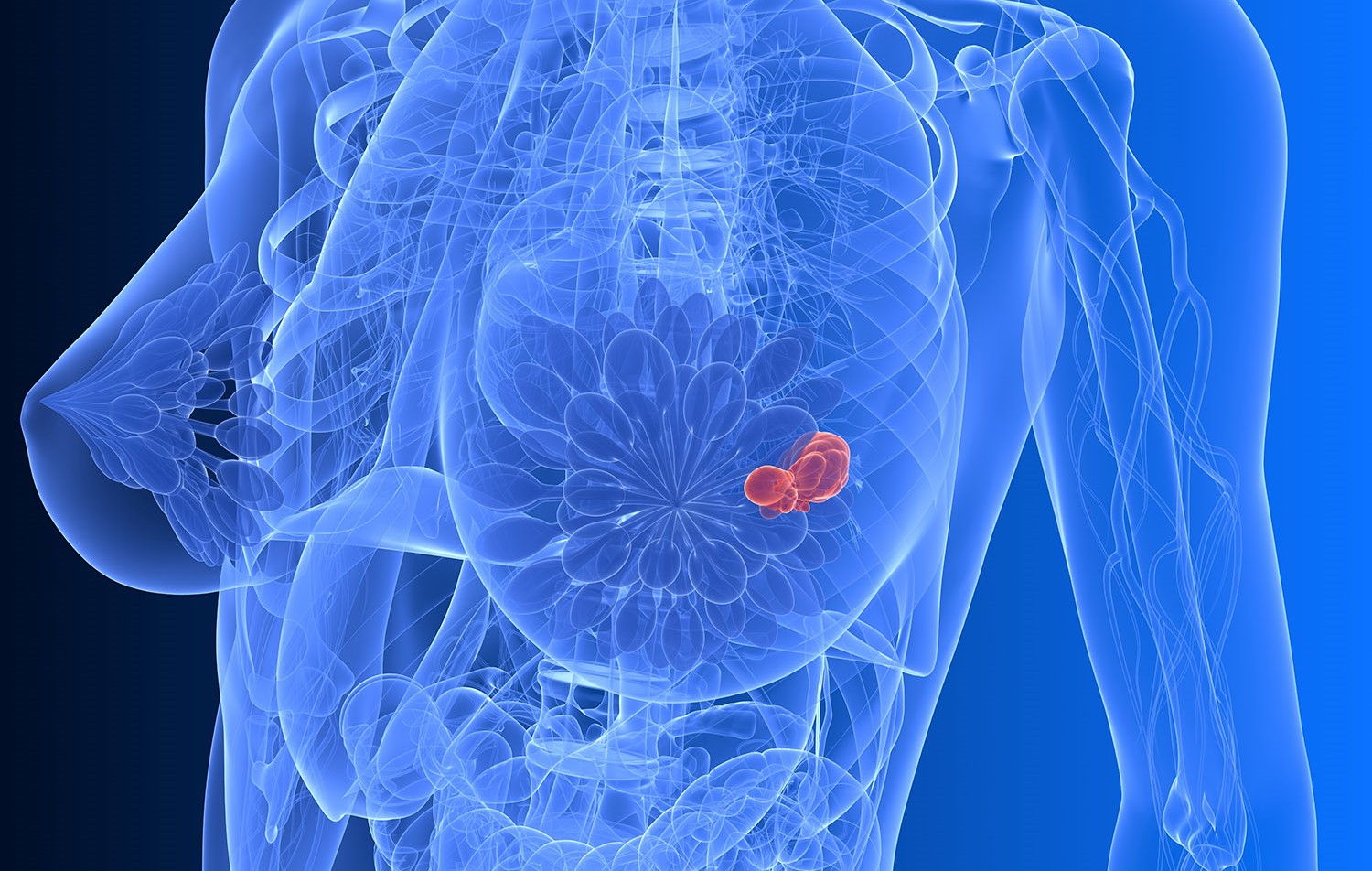

Tumori al seno: diagnosi più favorevoli rispetto vent’anni fa

La morte, a chi è stato diagnosticato un tumore al seno è diminuita di due terzi rispetto a quello degli anni 90. Sono le donne…

La morte, a chi è stato diagnosticato un tumore al seno è diminuita di due terzi rispetto a quello degli anni 90. Sono le donne…

Quasi ogni eroe che sia mai apparso sulle pagine di un fumetto ha incontrato il suo fato ultimo. Che sia per il decorso di una…

Ai giornalisti deceduti durante reportage in zone di conflitto si aggiunge il volto di Shireen Abu Akleh, dipendente dell’emittente televisiva Al Jazeera, colpita con un…

“Dottore, dottore, sono morto!”. Potrebbe essere la scena di un film, invece è davvero possibile che un medico senta una tale frase pronunciata da un…

Piansi. Piansi tanto. Piansi per la mia morte. Il senso di pace che nella mia vita – a questo punto breve – mi ero convinta…

Il nostro racconto comincia in una casa calda e accogliente dell’Arizona. È una giornata particolarmente cupa e, sorseggiando una tazza di buona cioccolata calda, Mortimer…

Insoddisfazione, noia, disgusto, verso un mondo distrutto dalla criminalità e dalle ingiustizie: sono questi i sentimenti che dominano l’animo di Light Yagami. Bello, desiderato da…

Non importa quanti anni tu abbia. Non importa se davanti hai un manuale scritto da filosofi tedeschi depressi che parlano di quanto tu sia inutile…

“ Preferiamo ignorarla, la verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere: completamente vivi.” Il pensiero della…