Il Teatro Vittorio Emanuele: origini e storia

Le origini del progetto architettonico Il Teatro Vittorio Emanuele, situato tra il Viale Garibaldi e il Corso Cavour, è il primo teatro siciliano in stile…

Le origini del progetto architettonico Il Teatro Vittorio Emanuele, situato tra il Viale Garibaldi e il Corso Cavour, è il primo teatro siciliano in stile…

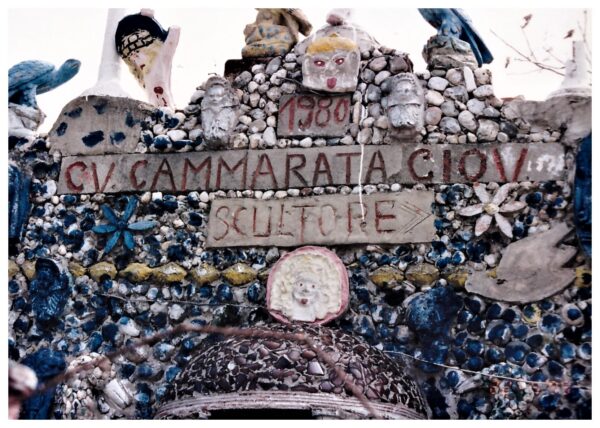

La casa Cammarata, la casa del cavaliere o semplicemente la casa del puparo è quanto rimane della casa monumentale di Giovanni Cammarata, artista di strada…

A 150 metri sul livello del mare, a vegliare la città di Messina da un arcano nemico vi è il misterioso Castellaccio, una delle fortezze più…

Il centro storico di Messina lodava tesori di varie epoche, molti dei quali erano istituti religiosi spazzati via dal terremoto del 1908 che ha ridotto…

La Chiesa di Santa Maria degli Alemanni – che tutta la popolazione messinese chiama in realtà Santa Maria Alemanna – è uno splendido esempio di…

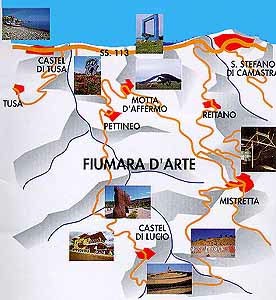

Da sempre la Sicilia è stata terreno fertile per la nascita e lo sviluppo dell’arte. Il suo ruolo di mediazione tra Oriente e Occidente le…

A poco più di 40 km da Messina, nella natura boschiva dei Monti Peloritani, sulla costa Jonica, sorge nella sua solitudine non ancora intaccata, una…

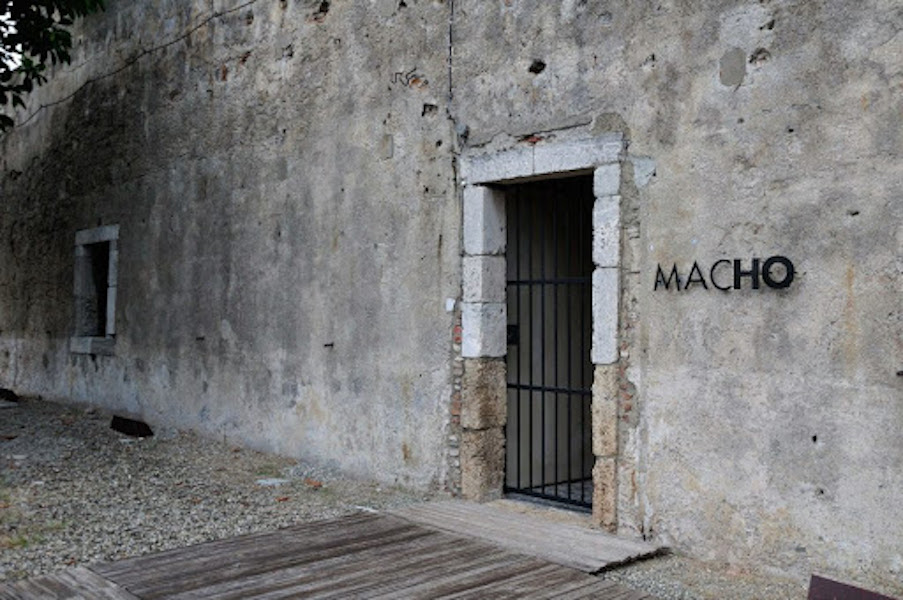

Nella parte settentrionale della Sicilia, a ridosso delle coste Tirreniche, si estende l’antica Valle dell’Halaesa, situata in quello che oggi è il Comune della città…

“A Messina la storia e l’arte non vanno “addosso” al visitatore; si lasciano inseguire, si fanno cercare, e si rivelano solo a chi sa dove…