Messina tra arte e indifferenza: la Palazzina Grill

Percorrendo la SS 114 verso l’Orientale Sicula, al confine tra la zona di Minissale e Contesse, possiamo ammirare la maestosa Palazzina Grill, ubicata a lato…

Percorrendo la SS 114 verso l’Orientale Sicula, al confine tra la zona di Minissale e Contesse, possiamo ammirare la maestosa Palazzina Grill, ubicata a lato…

Ogni anno, nel mese di Dicembre, ci si ritrova a festeggiare due tra le feste più importanti e attese: Il Natale e il Capodanno. La…

Il declivio della catena montagnosa, dolcemente digradante verso il Faro, è popolato da villini deliziosi, mentre occhieggiano, tra il verde smeraldino dei vigneti e quello…

Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini, che era allora a capo del Governo, fu destituito dal Gran Consiglio del Fascismo e arrestato. La liberazione completa…

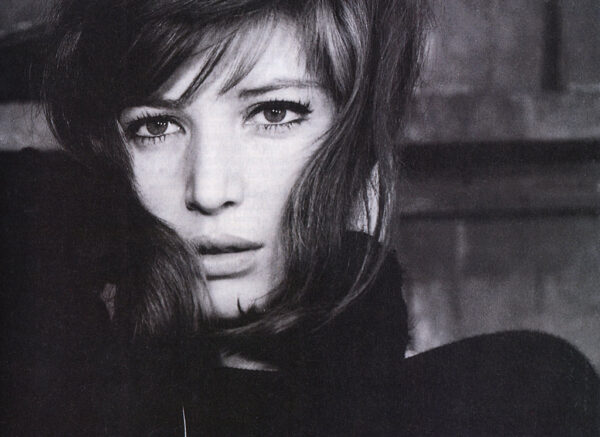

Attrice poliedrica ed estremamente espressiva, Monica Vitti viene oggi ricordata tra le più grandi icone del cinema italiano. La sua innata versatilità le permise di vestire…

La nota pellicola “Una poltrona per due” ha inaugurato la seconda stagione del Cineforum “Diritti al cinema. Dai codici alla vita: occasioni di dibattito”, progetto,…

Venerdì 15 luglio Universome ha avuto il piacere e l’onore di partecipare alla prima presentazione in città del libro Mare Mosso di Francesco Musolino, tenutasi…

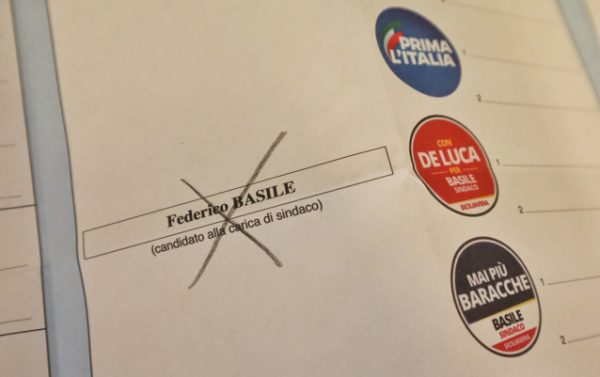

Nella nostra città si sta svolgendo lo spoglio delle elezioni amministrative 2022. La bassa affluenza alle urne si è tradotta in una partecipazione di appena…

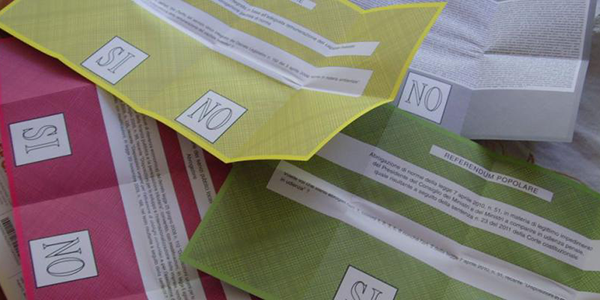

Si sono chiuse ieri sera alle 23 le votazioni sui cinque quesiti del Referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali. Al contempo, diversi comuni…