Storia di un amore

”Il 6 Maggio del 1923, in un piccolo paesino della Sicilia, Paola provò per la terza volta la sensazione ed il dolore di diventare mamma;…

”Il 6 Maggio del 1923, in un piccolo paesino della Sicilia, Paola provò per la terza volta la sensazione ed il dolore di diventare mamma;…

Negli ultimi anni l’industria cinematografica e televisiva ha avuto come tema ricorrente la questione di genere e la comunità LGBT. Pochi film però sono stati…

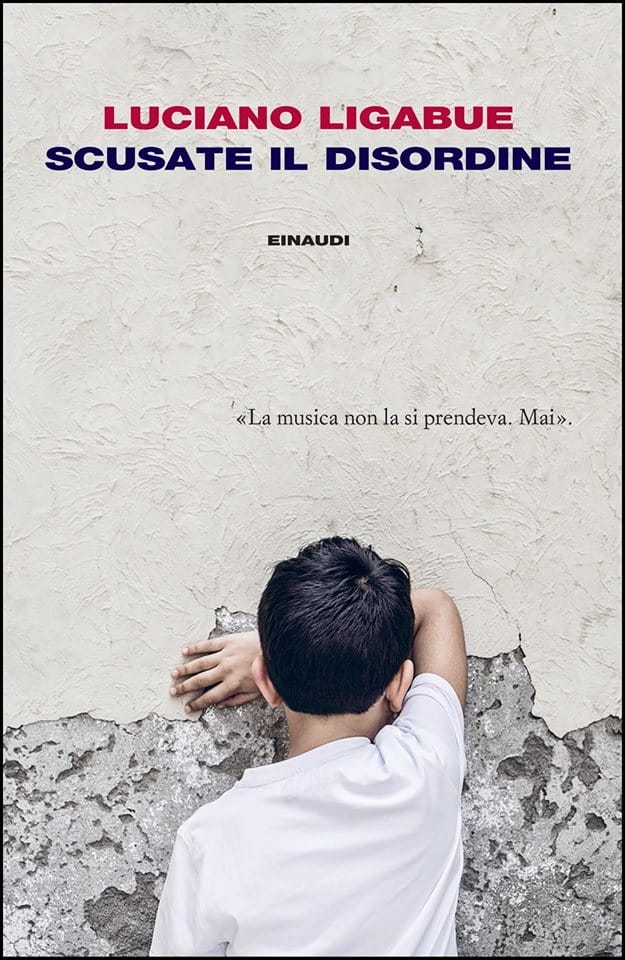

“La musica non la si prendeva. Mai!” In “Scusate il disordine” Luciano Ligabue lascia di nuovo, dopo “Il rumore dei baci a…

È il 1678 quando, dopo quattro anni di sanguinosi scontri per terra e per mare, la rivolta della città di Messina contro il dominio spagnolo…

Camposanto: un termine che solitamente richiama sentimenti di dispiacere e dolore, nonché il ricordo dei propri cari defunti. Eppure vi è il Gran Camposanto di…

La scorsa settimana avevamo iniziato il nostro giro virtuale per le strade di Messina sui sentieri dell’acqua e della pietra, alla ricerca di alcune fra…

Cosa vuol dire essere liberi? Il movimento è fermo, così si intitola il nuovo e primo libro di Lo Stato Sociale. Questo gruppo di cantautori,…

Ammettiamolo: al giorno d’oggi, gli scempi urbanistici degli ultimi quarant’anni e la cementificazione selvaggia che ha afflitto e in parte continua ad affliggere le nostre…

Arrivai alla terra degli Antipodi, e riconobbi di essere al cospetto della quarta parte della Terra. Scoprii il continente abitato da una moltitudine di popoli…