Catena di lana

Viaggia Coperto dal vento il tuo ricordo, Ed io non so Se mi è compagno Se mi è nemico Perché mi sorregge E al contempo…

Viaggia Coperto dal vento il tuo ricordo, Ed io non so Se mi è compagno Se mi è nemico Perché mi sorregge E al contempo…

Fra le tante personalità che ormai sono cadute nell’oblio della memoria cittadina, troviamo quella di Miguel de Cervantes Saavedra. Uno degli scrittori più importanti del…

“Ninetta mia, crepare di maggio Ci vuole tanto, troppo coraggio” Era una mattina come le altre, nell’autostrada sopra Capaci: le macchine percorrevano le strade come…

Ricordare gli italiani cacciati dalle terre dell’Istria, Fiume e Dalmazia, perseguitati, uccisi e infoibati da miliziani per una pulizia etnica, mira a far in modo che…

Messina, porta della Sicilia, città di sogni e cultura, nobiltà e borghesia, amore e fantasia, che si snodano tra i palazzi liberty; Messina, sviluppata tra…

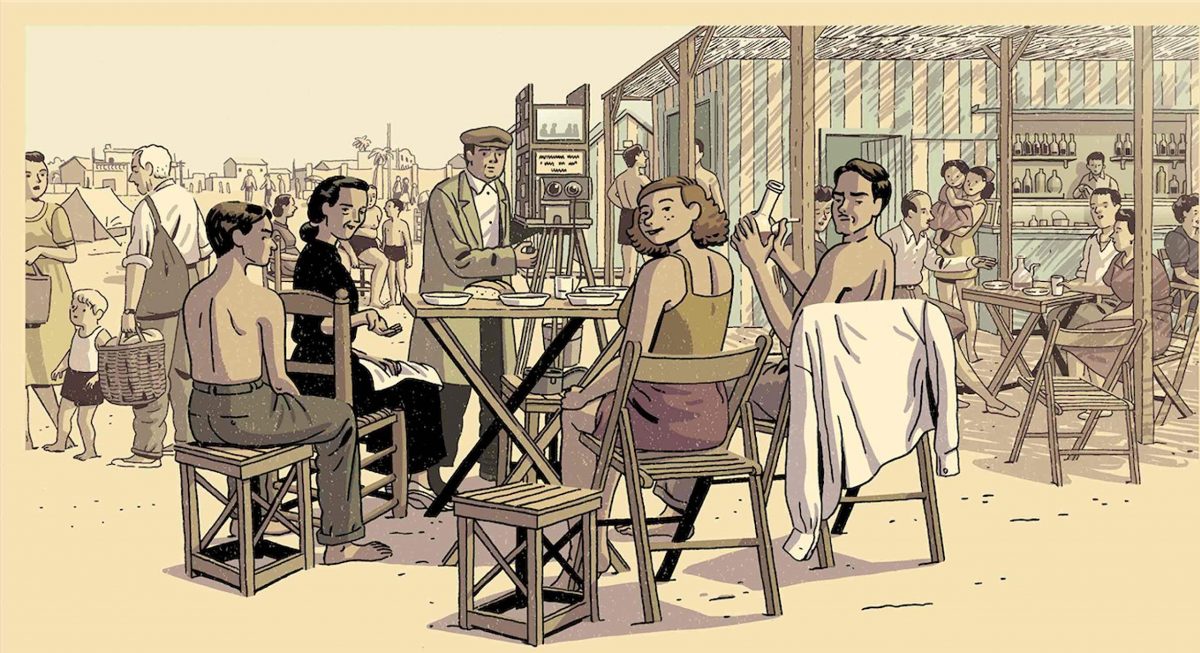

Ritorno all’Eden è l’ultima opera a fumetti dell’autore spagnolo Paco Roca, pubblicata da Tunué, tradotta in Italia da Diego Fiocco e disponibile in libreria…

Poco più di un mese fa lo Stretto di Messina è stato oggetto di un servizio del Tg1. Sarebbe stato bello vedere un reportage sulla…

Quante volte, prima di un esame o di un’interrogazione, siete costretti a rinunciare a ore preziose di sonno per studiare? Le maratone notturne o la…

Sempre più spesso in biblioteche e aule studio possiamo vedere ragazzi con la testa china sui libri e gli auricolari. Ma ascoltare musica mentre si…