Arrivare

Corro senza sosta: fortunatamente ho deciso all’ultimo minuto di mettere le sneakers. Mi trascino dietro un trolley rosa e piccolo, forse talmente tanto da avere il…

Corro senza sosta: fortunatamente ho deciso all’ultimo minuto di mettere le sneakers. Mi trascino dietro un trolley rosa e piccolo, forse talmente tanto da avere il…

Non so se sia il caso di dire “finalmente me ne vado da qui”. In realtà non sono mai stata malissimo in questo posto, ma…

Mancano dieci giorni al Natale. Sono sommerso dal lavoro e non rispondo al cellulare da giorni. Mi alzo dal letto a rilento. Mi infilo nella…

Si racconta che nella Polonia cinquecentesca vi era un giovane re, incoronato dalla madre milanese a soli dieci anni: per questo fatto assurdo, il piccolo…

Quei suoi occhi così neri, neri come la morte, la mia morte. Come potevo non perdermici dentro? Cercavo me stessa in quell’abisso sperando di trovare…

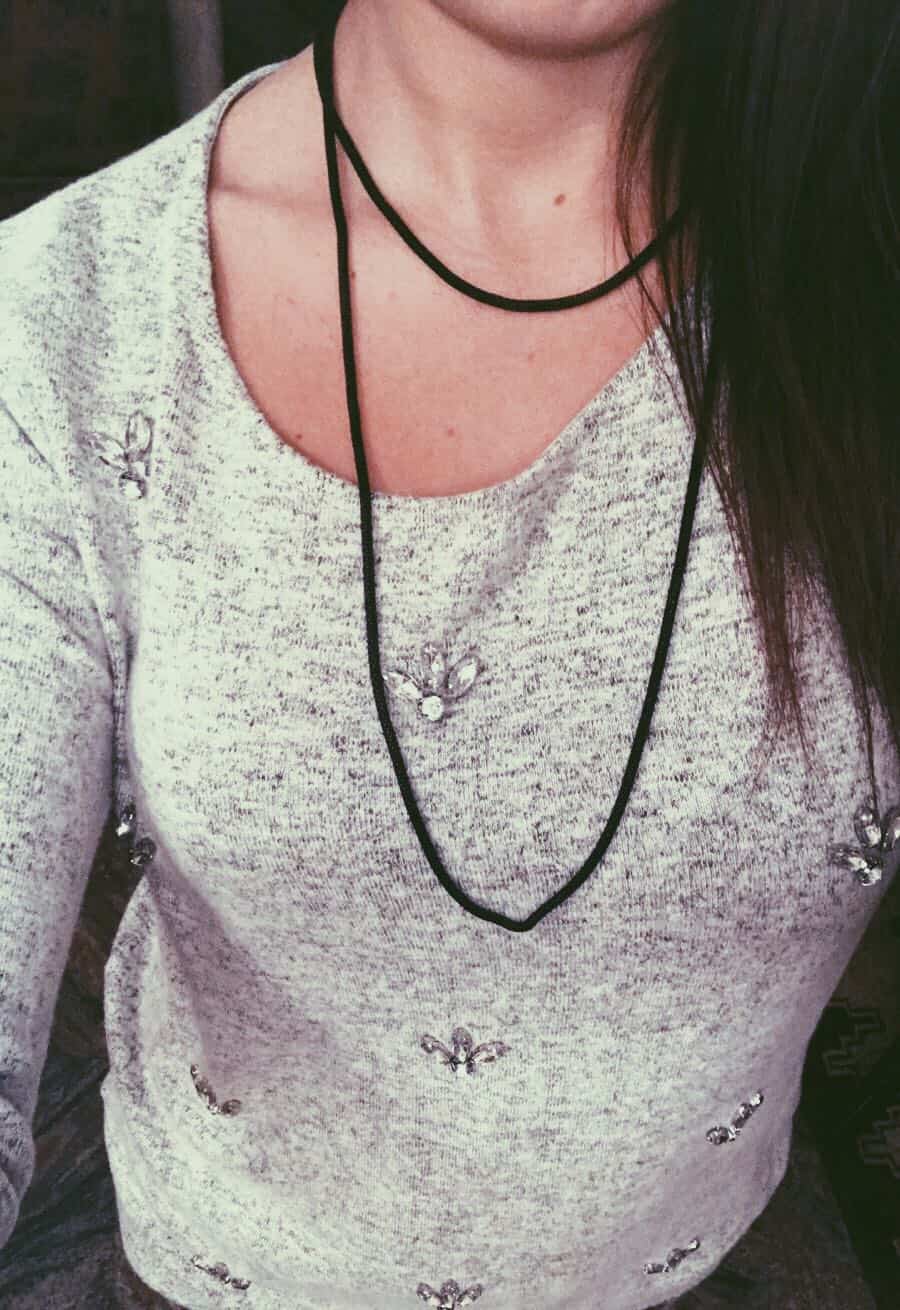

-Che ne dici se usciamo fuori?- Sono a una festa, anche se è quasi giunta al termine, indosso un vestitino grigio e una collana nera….

– Capitolo 1 Dalle fogne in cui stavamo non ne sarebbe uscito mentalmente vivo neanche un pazzo. Gargan portava le casse di birra…

Passavo la mia vita sentendomi perennemente in ritardo. Sentivo le lancette del tempo muoversi addosso, sulla pelle, come aghi pronti a far sentire tutta la…

Ti è mai capitato di sentirti vuota, una mattina meno fredda delle altre, con le coperte fin sopra la testa, i capelli sugli occhi e…