Covid-19: gli asintomatici non sono sani

Asintomatici sani? “Pericolosa bugia”. Esordisce così Roberto Burioni sul blog scientifico Medical Facts. Ma cosa spinge l’esperto, come molti altri del settore, a sbilanciarsi in maniera…

Asintomatici sani? “Pericolosa bugia”. Esordisce così Roberto Burioni sul blog scientifico Medical Facts. Ma cosa spinge l’esperto, come molti altri del settore, a sbilanciarsi in maniera…

Da quando la minaccia Covid19 ha iniziato a prendere forma, destando un notevole allarme mondiale per la sua rapida diuffusibilitá e altissima contagiosità, un particolare…

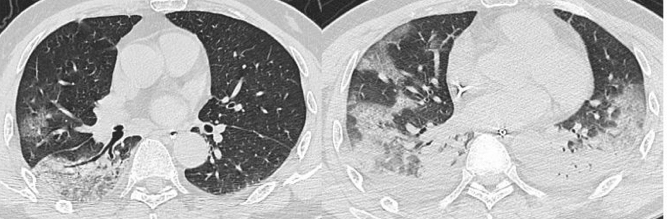

La malattia da Coronavirus SARS-CoV-2, nota col nome Covid-19, comporta principalmente un quadro clinico caratterizzato da sintomi respiratori. L’evenienza più grave, come ben sappiamo,…

Il ventesimo secolo merita di essere ricordato per la scoperta di una delle sostanze che più contribuì ad aumentare l’aspettativa di vita della popolazione:…