Hermann Hesse e Messina

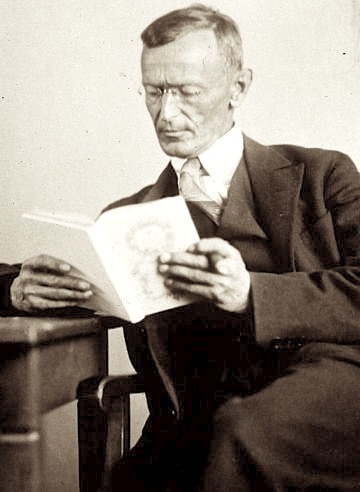

Da Gaienhofen, un piccolo centro di tremila anime affacciato sull’Untersee, estensione del Lago di Costanza, giunge ai nostri giorni, dal 1909, una lettera dedicata alla…

Da Gaienhofen, un piccolo centro di tremila anime affacciato sull’Untersee, estensione del Lago di Costanza, giunge ai nostri giorni, dal 1909, una lettera dedicata alla…

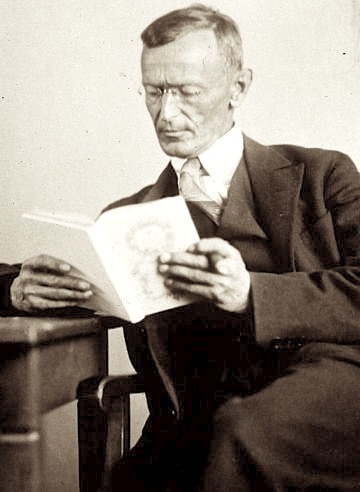

Oggi, Messina da Leggere parlerà di Edmondo De Amicis, professore e autore, tra le tante opere, del celebre libro “Cuore”, romanzo che ha caratterizzato il…

In quanto porta della Sicilia, Messina, nei suoi quasi tremila anni di storia, è stata porto per antonomasia di flussi commerciali e culturali….

Era il 31 marzo del 1882: una mattina come tante al porto di Messina, allora florido e importante approdo commerciale, a cui continuamente facevano scalo…

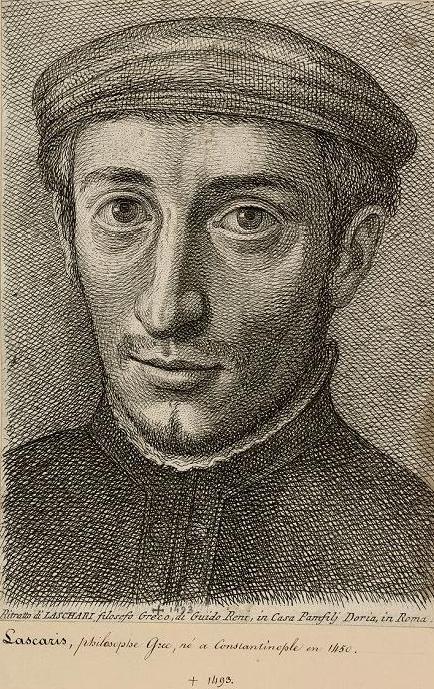

Quest’articolo per la rubrica Personaggi, sarà dedicato a Costantino Làscaris, colui che si fece promotore della rinascita dello studio della lingua greca in Italia. Costantino…

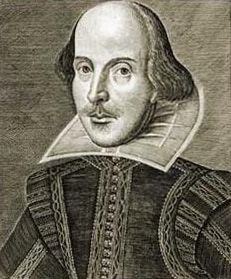

Dietro le absidi del Duomo, in largo San Giacomo, una epigrafe riporta alcuni versi di una commedia di uno dei più importanti drammaturghi della letteratura…

Vi capita mai di girovagare per la libreria alla ricerca di un libro da leggere? E ancora, vi capita mai di non sapere proprio decidere…

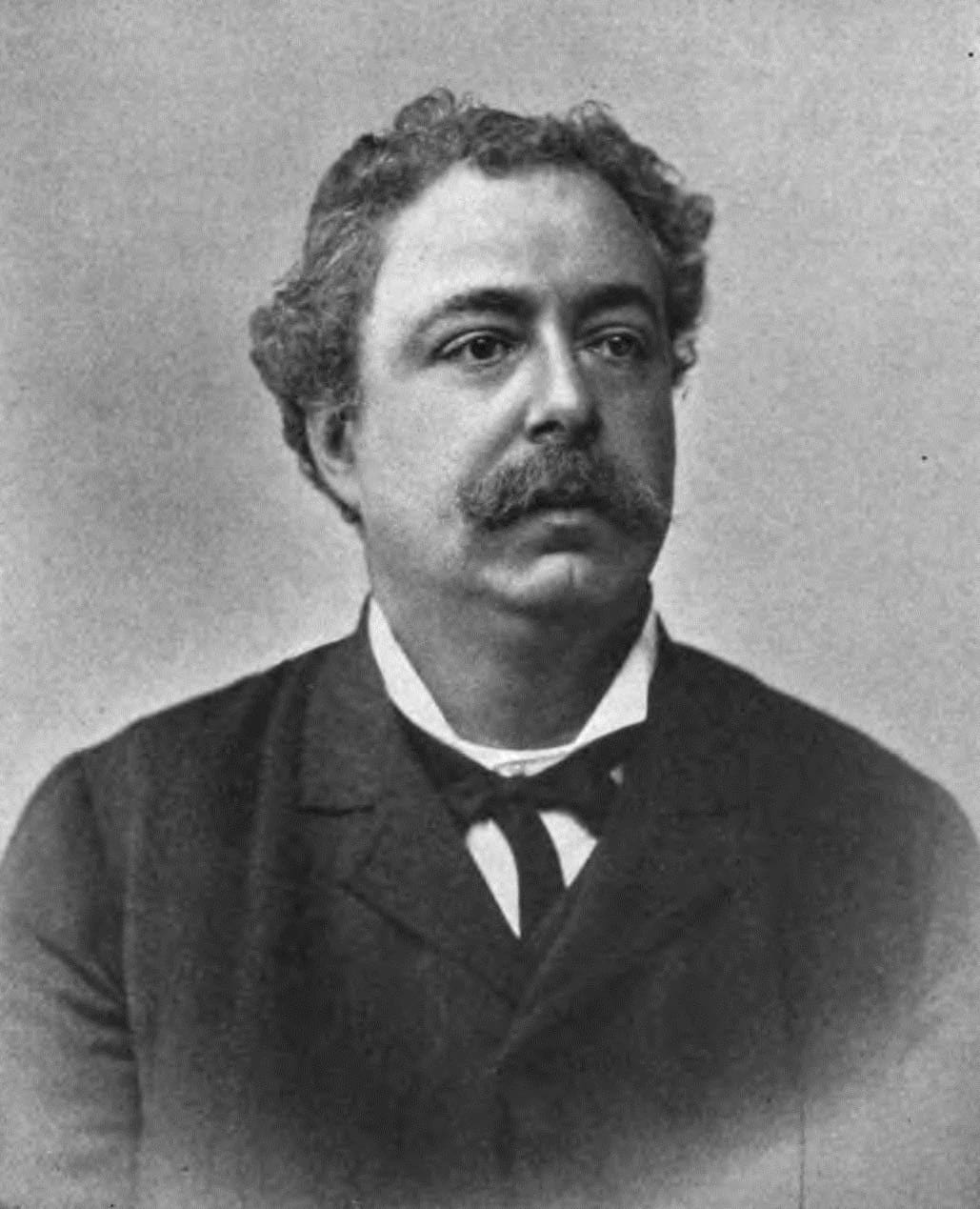

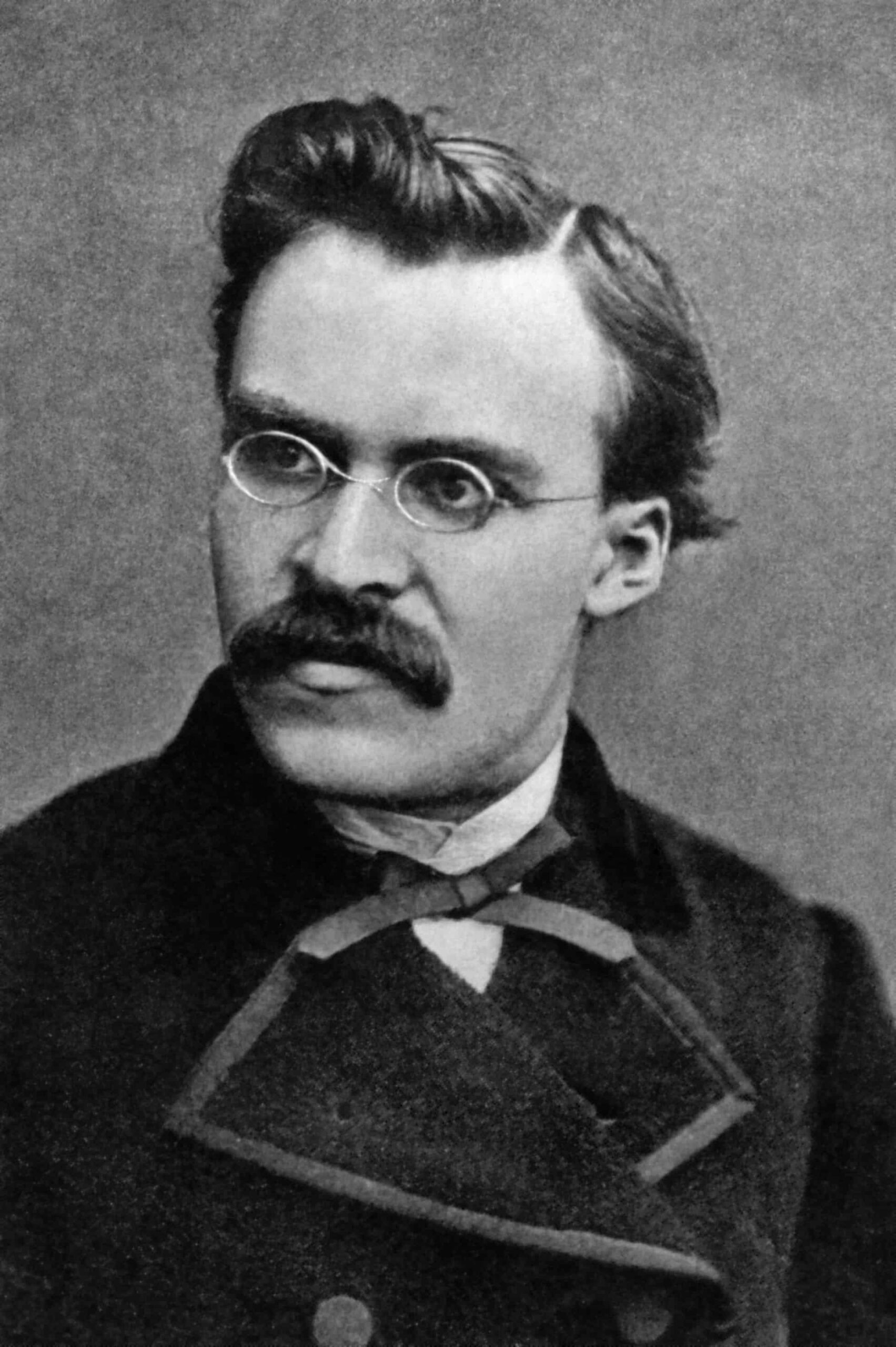

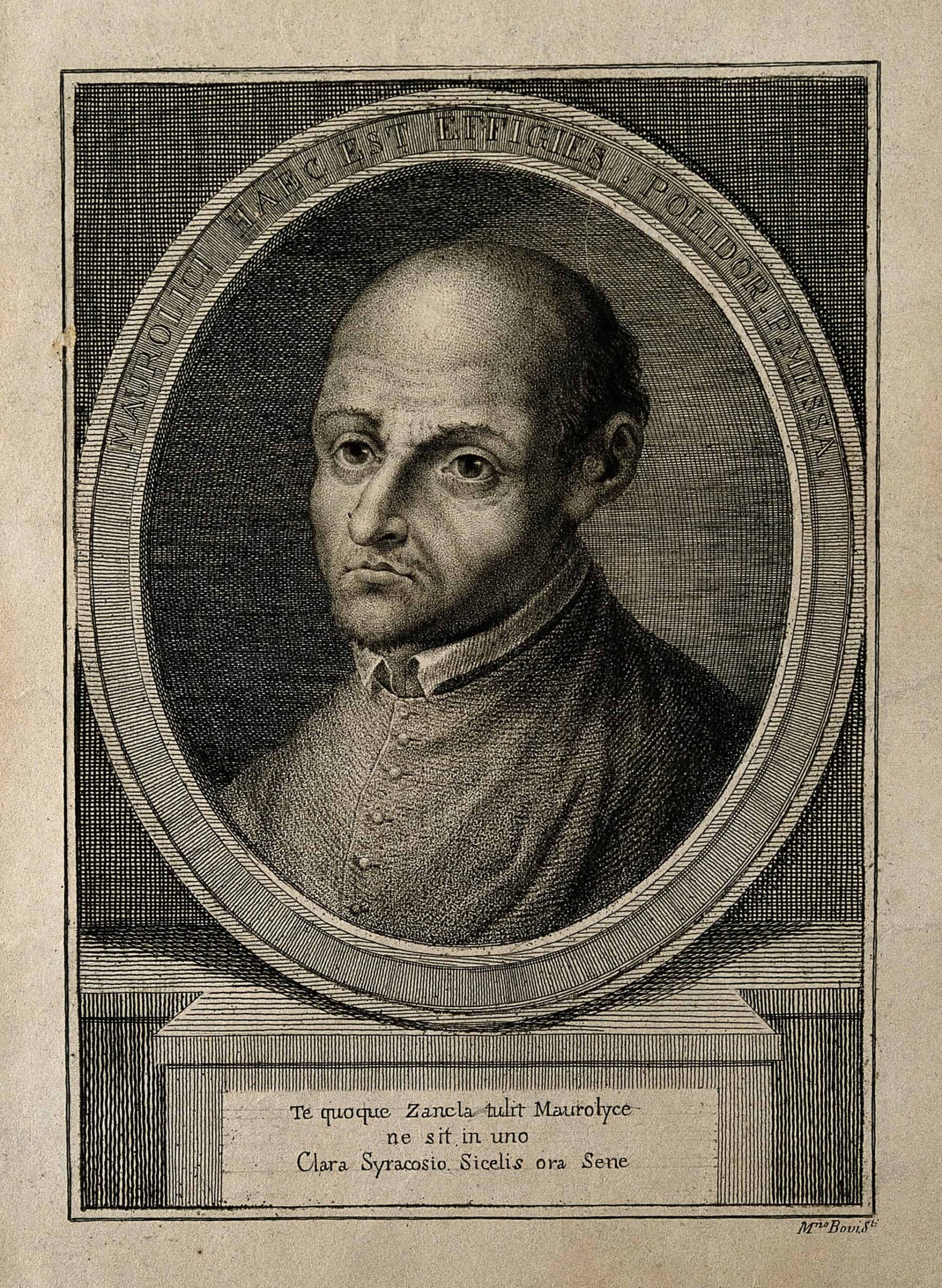

La scorsa settimana, scrivendo della storia del nostro Ateneo, abbiamo citato alcuni degli intellettuali ai quali è stato reso l’onore di poter figurare tra i…

Quando pensiamo al Rinascimento, a questo periodo storico fertile di idee che proiettò la cultura europea, fra Quattrocento e Cinquecento, ai primi albori della modernità,…