Antoine De Saint-Exupéry: lo scrittore con la testa fra le nuvole

Ottant’anni fa veniva a mancare Antoine de Saint-Exupéry, uno degli autori più influenti del ‘900 grazie al suo capolavoro: Il Piccolo Principe. Oggi, in occasione…

Ottant’anni fa veniva a mancare Antoine de Saint-Exupéry, uno degli autori più influenti del ‘900 grazie al suo capolavoro: Il Piccolo Principe. Oggi, in occasione…

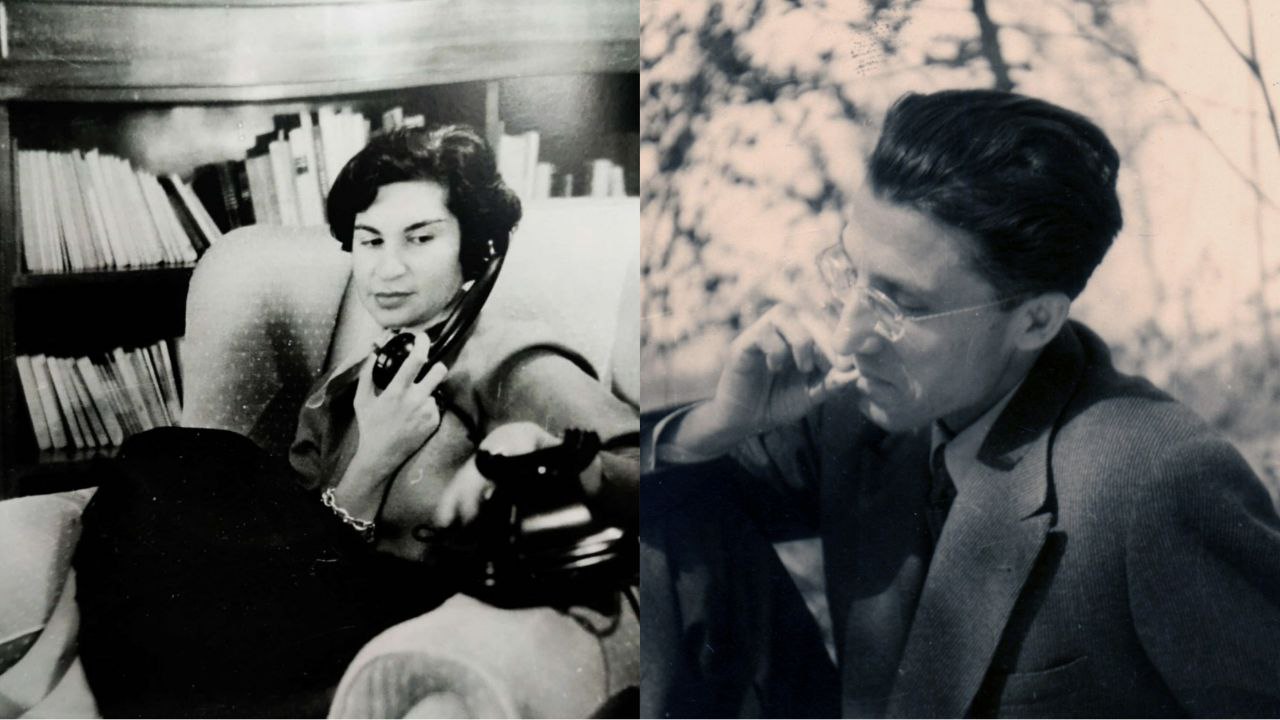

Cesare Pavese e Bianca Garufi sono definiti dallo stesso scrittore torinese una “bellissima coppia discorde”. Ma chi sono davvero? Lei di culla romana, lui di…

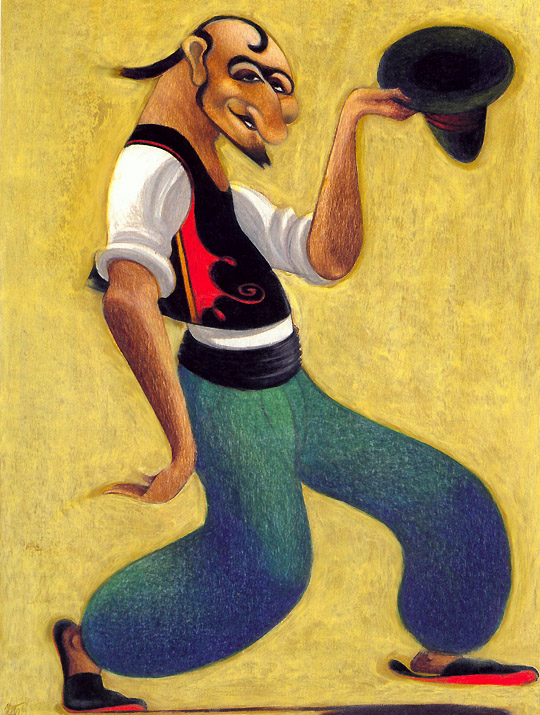

In ogni angolo della Sicilia si parla dello sciocco Giufà e delle sue peripezie da credulone. Un grande personaggio che intratteneva grandi e piccini, prima…

Anche quest’anno il Taobuk ha regalato al pubblico grandi emozioni. Tra ospiti di spessore del calibro di Marina Abramovic, Paolo Sorrentino, Ferzan Ozpetek, Alessandro Baricco…

Anche quest’anno, torna Taobuk, emblematico festival culturale della città di Taormina. Nato dodici anni fa dal genio creativo di Antonella Ferrara, ora presidentessa e direttrice…

Regione del Kantō, Giappone, annus horribilis 1923. Un devastante sisma di magnitudo 7,9 della scala Richter devasta Tokyo, Yokohama e tutte le restanti prefetture…

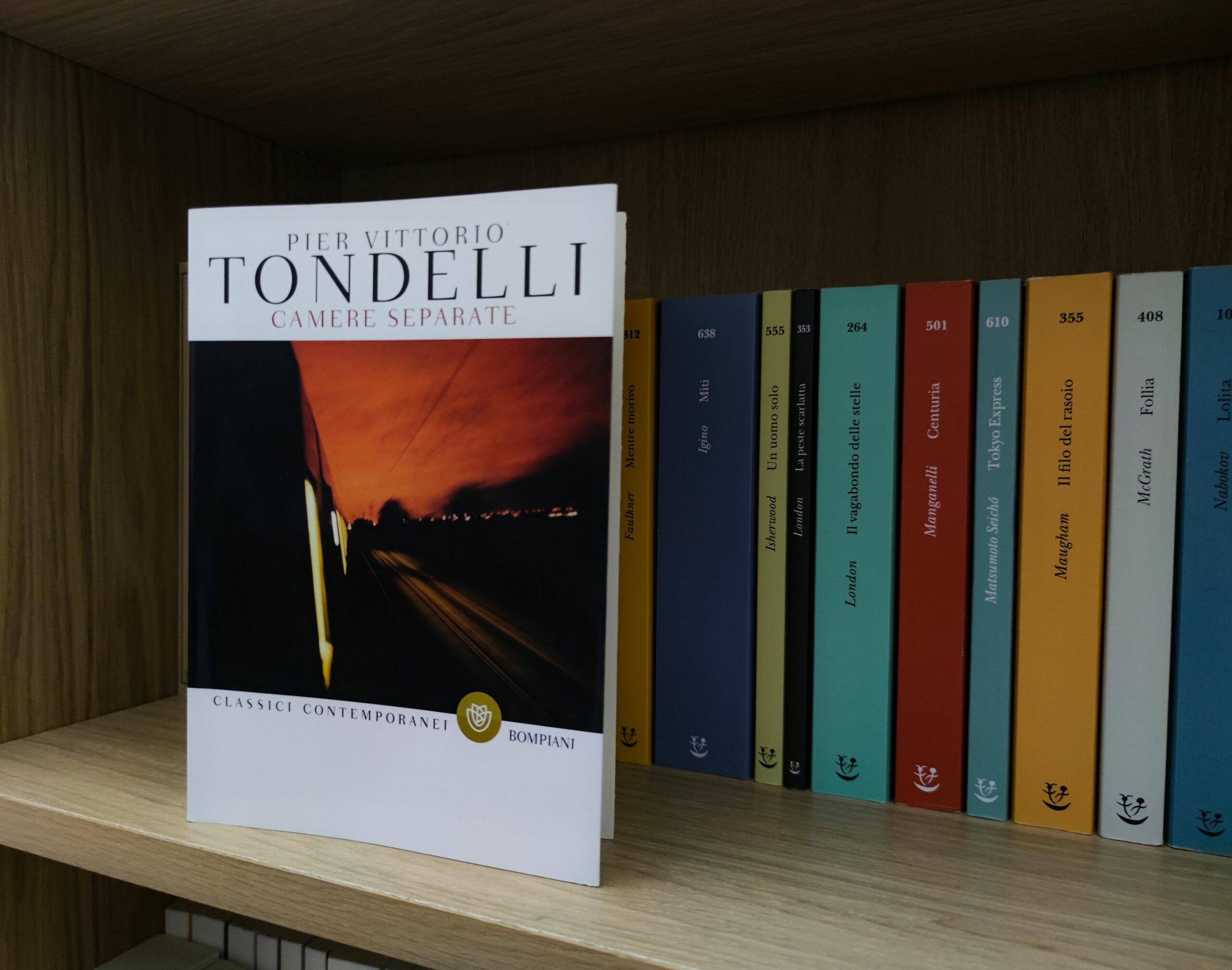

È il 1989 quando Pier Vittorio Tondelli manda in stampa per Bompiani Camere separate, il suo ultimo romanzo e testamento spirituale. Morirà soltanto due…

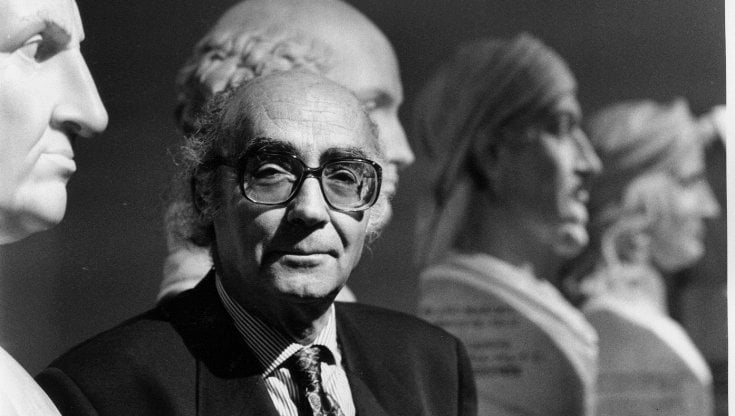

101 anni fa, il 16 novembre 1922, nasceva José Saramago. Numerosi sono i capolavori che ha prodotto, dal celebre Cecità alla monumentale opera de Il Vangelo secondo…

Nel vasto panorama letterario italiano, sono tantissime le figure di letterati che sfuggono al canone o che, per considerazione della critica, rientrano nella definizione di “poeti…