Il tempo della bellezza: dal kalòs kai agathòs alla contemporaneità

Cosa rende qualcosa bello? È una questione di forma? Di verità? Di emozione? Dalla Grecia antica ai giorni nostri, l’umanità ha inseguito — e spesso…

Cosa rende qualcosa bello? È una questione di forma? Di verità? Di emozione? Dalla Grecia antica ai giorni nostri, l’umanità ha inseguito — e spesso…

Figlia di due pensatori rivoluzionari, Mary Shelley trasformò il dolore e la perdita in una delle opere più potenti della letteratura moderna: Frankenstein, o il…

«C’era un volta il tempo. Avete presente il tempo? Il tempo delle sveglie e quello del riposo, il tempo degli appuntamenti presi e saltati, il…

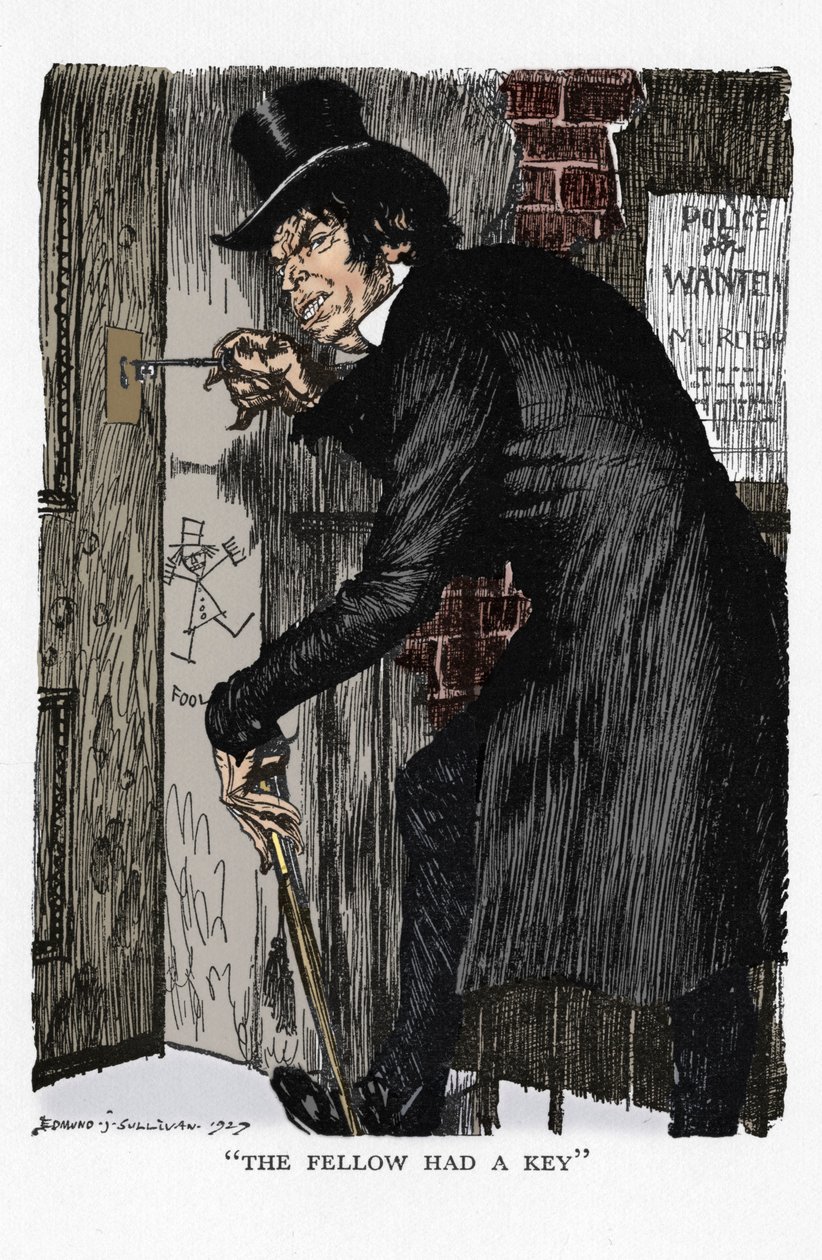

“Ti accorgerai a tue spese che nel lungo cammino della vita incontrerai molte maschere e pochi volti.“ Le parole di Pirandello dettano la sceneggiatura nel…

Quel po’ d’anima “Le parole sono il nostro mestiere. Le parole sono tenere cose, intrattabili e vive, ma fatte per l’uomo e non l’uomo per…

L’effetto Werther è un fenomeno psicologico e sociologico secondo cui la rappresentazione romantica del suicidio nei media può indurre comportamenti emulativi, soprattutto tra i giovani…

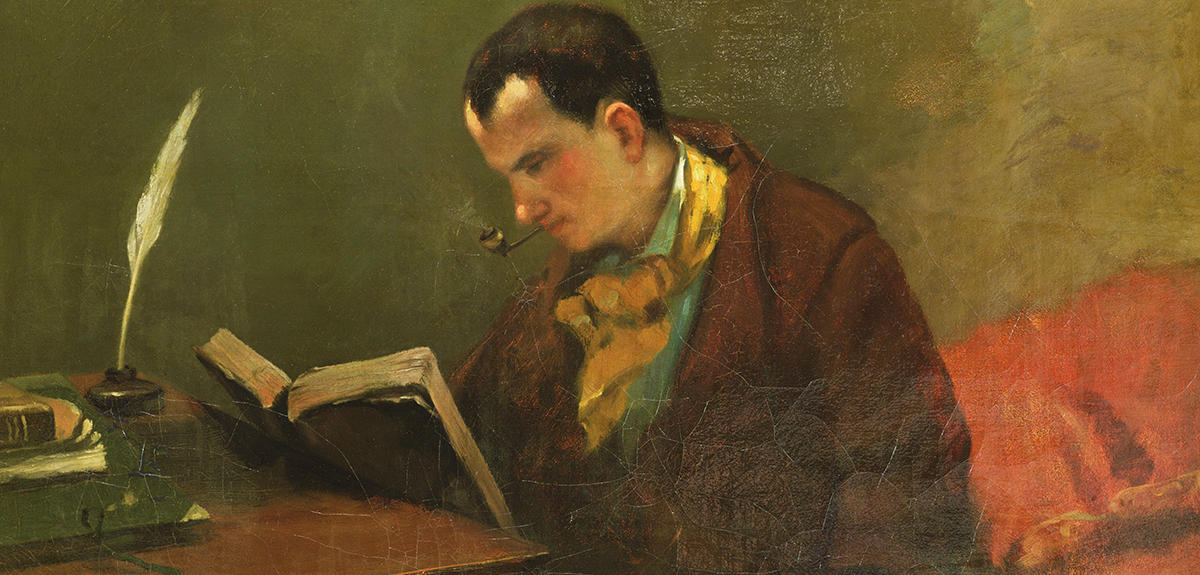

Dall’armonia all’inquietudine: la svolta nella vita di Baudelaire Charles Baudelaire nasce a Parigi il 9 aprile 1821, in una vecchia casa del Quartier Latin, al…

Quando Dino Buzzati pubblica, nel ’58, Sessanta racconti ha già alle spalle un’avviata carriera. La sua produzione è cospicua sia per la prosa lunga –…

Esattamente cinquantuno anni fa, il 2 settembre del 1973, moriva John Ronald Reuel Tolkien lasciando ai posteri un patrimonio letterale di valore inestimabile. Il professore…