Come si tratta la Covid-19: facciamo il punto

Le ultime buone nuove riguardano non solo l’arrivo imminente del vaccino Johnson&Johnson e l’efficacia del vaccino Pfizer-Biontech contro le varianti del coronavirus, ma ci sono…

Le ultime buone nuove riguardano non solo l’arrivo imminente del vaccino Johnson&Johnson e l’efficacia del vaccino Pfizer-Biontech contro le varianti del coronavirus, ma ci sono…

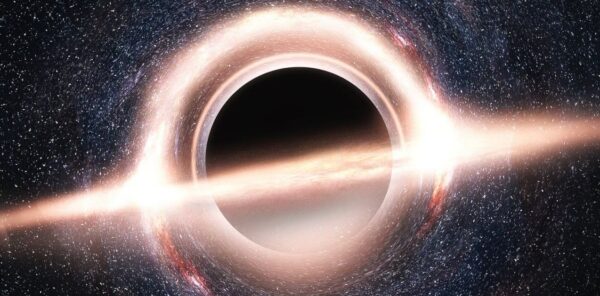

Il film di Cuarón ha stregato la critica, un po’ meno gli scienziati. Non solo Nolan, anche Alfonso Cuarón ha provato a giocare con la…

Stoccolma, 6 ottobre: il premio Nobel per la Fisica 2020 conferma ancora le teorie di Einstein. Quest’anno la Reale Accademia di Svezia premia gli scienziati…