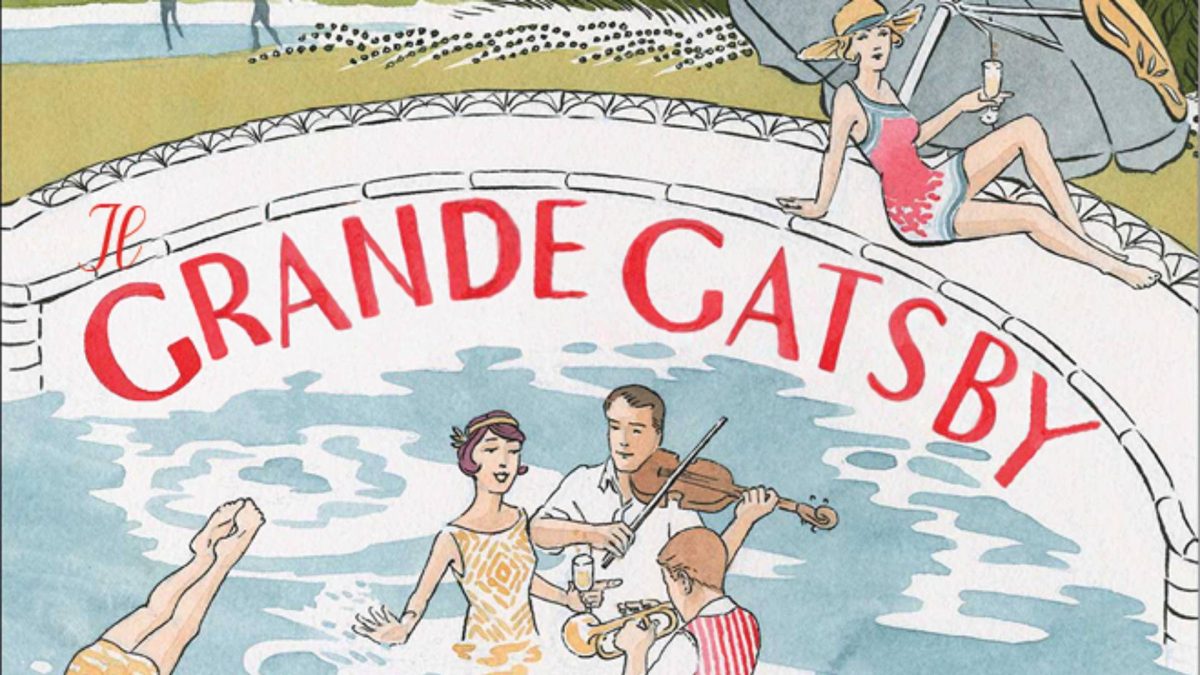

Rileggere “Il grande Gatsby” in un graphic novel

Pubblicato a New York, nel 1925, Il grande Gatsby, il capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, è tra le opere letterarie più importanti del romanziere…

Pubblicato a New York, nel 1925, Il grande Gatsby, il capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, è tra le opere letterarie più importanti del romanziere…

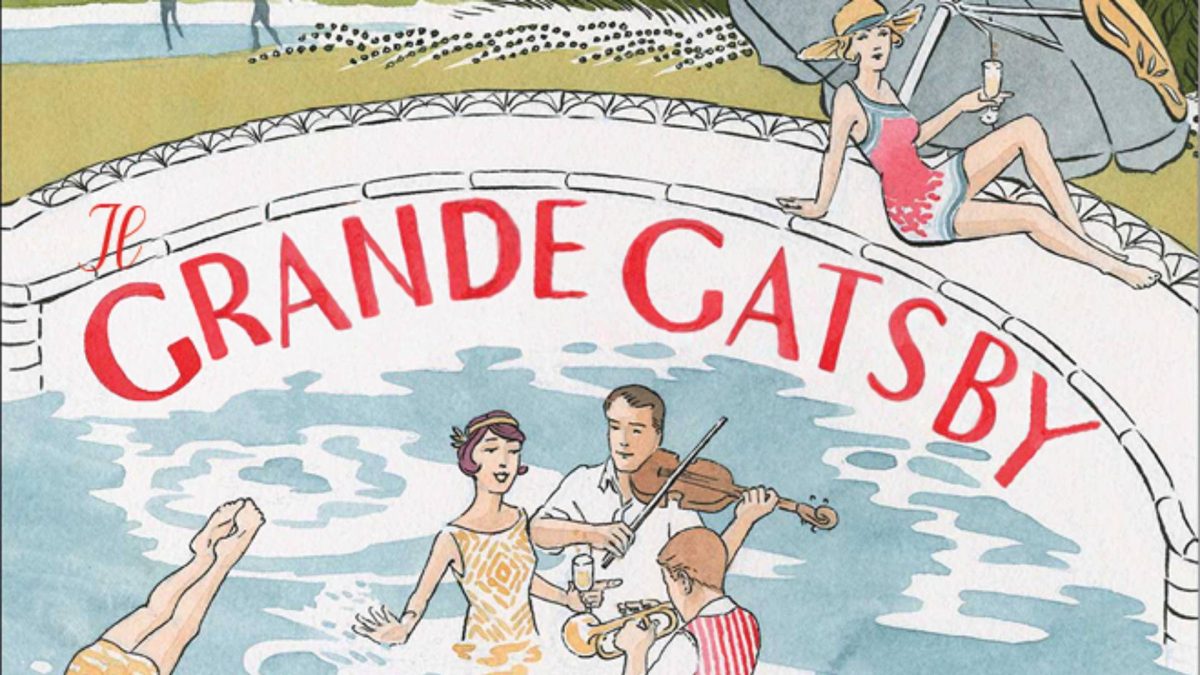

Ritorno all’Eden è l’ultima opera a fumetti dell’autore spagnolo Paco Roca, pubblicata da Tunué, tradotta in Italia da Diego Fiocco e disponibile in libreria…